この記事は、奈良時代のことを高校日本史レベルでわかりやすくまとめたまとめ記事になります。

奈良時代とは

奈良時代は、710年に都が平城京に移ってから、794年に平安京に移るまでの約85年続いた時代のことを言います。

奈良時代の前の時代(飛鳥時代)は、日本が豪族の協力体制から天皇を頂点とする国に生まれ変わろうとしていた転換期となる時代でした。

そのため飛鳥時代には、日本を天皇中心の国に変えるため、さまざまな改革が行われました。

そして、改革の結果が試されたのが今回紹介する奈良時代となります。

改革の結果、日本がどう変わっていったのか、さっそく見ていくことにしよう!

奈良時代の政治史

日本が天皇中心の国に変わった結果、天皇の皇位継承は安定するようになりました。

壬申の乱のような皇位をめぐる紛争も起こらず、その意味では平和な時代だったとも言えます。

・・・ただ、天皇の地位が安定して盤石なものになると、天皇の座そのものではなく、その側近の座をめぐる権力争いが激化。

奈良時代の日本の政治は、そんな側近の座をめぐる権力争いの連続となりました。

藤原不比等の時代(〜720年)

奈良時代の初め、朝廷で実権を握っていたのは、藤原不比等という人物でした。

藤原不比等は、大宝律令(701年)制定プロジェクトのリーダーとして、頭角を表します。

さらに4代(持統天皇・文武天皇・元正天皇・元明天皇)に渡って天皇に仕え、天皇との信頼関係を勝ち取ることにも成功します。

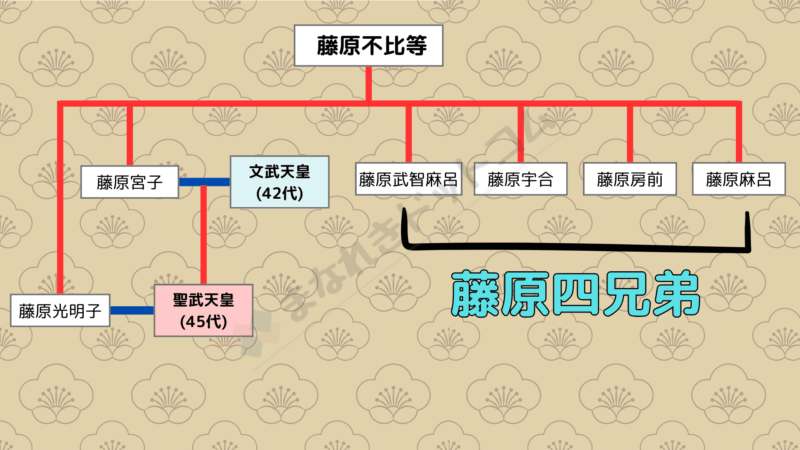

藤原不比等は、その才覚のみならず、文武天皇・聖武天皇と2代に渡って娘を嫁がせることで、血縁的にも朝廷内で盤石な地位を築くことに成功しました。

日本の歴史に多く登場する藤原氏。

実は、その藤原氏の祖となったのは、不比等のお父さんである藤原鎌足という人物でした。

藤原鎌足は、乙巳の変で蘇我氏を打ち倒したことで有名な中臣鎌足であり、その功績から「藤原」の姓を与えられたのが藤原氏の始まりとなりました。

2代目藤原氏となった不比等は、その才覚と天皇家との結びつきによって藤原氏の地位を盤石なものとし、その後長く続く藤原氏の権力の礎を築き上げました。

長屋王の時代(720年〜729年)

720年に藤原不比等が亡くなると、次に政治の実権を握ったのは長屋王という人物でした。

長屋王は皇族の出身で、しかも政務能力にも長けていたこともあり、まさに「天皇を頂点とする国」になった日本の政治を支えるにはうってつけの人物でした。

ところが、聖武天皇が即位した724年頃から、長屋王は藤原不比等の息子たち4兄弟(武智麻呂・房前・宇合・麻呂)と対立するようになります。

対立の原因は、皇位継承問題にあった・・・と言われています。

聖武天皇は藤原氏との関係がとても深い天皇でした。母は藤原宮子、そして皇后(天皇の妻)は藤原光明子という人物であり、2人とも先ほど登場した藤原不比等の娘です。

そのため、藤原4兄弟たちは、聖武天皇・光明子の間に生まれた子を次の天皇にしたいと考えました。・・・が、この目論見は簡単ではありませんでした。

なぜなら、朝廷内での聖武天皇の評判は決して良いものではなかったからです。

聖武天皇は生まれつき病弱で、天皇の資質に疑問を持つ人も少なくなかったし、何よりも聖武天皇のお母さんが藤原氏であったことが大きなネックとなっていました。

当時の天皇は、父も母も皇族で、その両方から天皇家の血筋を引くことが天皇たる資質の一つだと考えられていました。そのため、父親からしか天皇家の血を引いていない聖武天皇には、「そもそも天皇になる資格があるのか?」と聖武天皇の正当性そのものへの疑問の声が多くあったのです。

この点、長屋王は、能力・血筋の両方の点で聖武天皇に優っており、もし聖武天皇への批判の声が大きくなった場合、次の天皇の最有力候補になりうる人物でした。

つまり、藤原4兄弟にとって長屋王は、聖武天皇の子供を天皇にするための最大の障壁となっていたのです。

もし長屋王が即位してしまったら、長屋王と血縁が離れている俺たちの出世は閉ざされることになる。

藤原氏繁栄のため、長屋王は消しておかねばなるまい・・・!

朝廷内に不穏な空気が漂っていた中、729年に事件は起こります。

ある日、聖武天皇の下に「長屋王が呪いによって聖武天皇を衰弱させて、天皇の座を奪い取ろうとしている!」との密告があったのです。

嫌疑をかけられた長屋王の邸宅は兵士たちに包囲され、先がないことを悟った長屋王は、妻の吉備内親王とともに自害しました。

この長屋王の謀反事件のことを、長屋王の変と言います。

あまりにも藤原氏に都合が良すぎるこの事件。実は、藤原四兄弟による陰謀だと言われています。

聖武天皇は、長屋王の変の1年前(728年)、最愛の愛息子だった基王を失っていて、精神的に疲弊していました。

藤原四兄弟は、そんな聖武天皇の弱さにつけ入って密告をでっちあげたのです。

そして、基王があたかも長屋王の呪いで殺されたかのように聖武天皇を唆し、長屋王を無実の罪で死に追いやった・・・と言われています。

※長屋王の変は今でもはっきりとわかっていないことが多く、真相には諸説があります。

藤原四兄弟の時代(729年〜737年)

長屋王が亡くなった後、政治の実権を握ったのは、藤原四兄弟でした。

しかし、藤原四兄弟による政権は長くは続きません。

なぜなら、730年代に入ると、天然痘が流行し、737年に4人全員が亡くなってしまったからです。

天然痘は、遣唐使が日本に持ち込んできたと言われているよ。

橘諸兄の時代(737年〜752年)

藤原四兄弟が亡くなった後、新たに政権を担ったのは橘諸兄という人物でした。

天然痘によって命を落としたは藤原四兄弟だけではありません。朝廷ではほかにも多くの大物たちが亡くなり、朝廷の要職のポストはガラ空きとなっていました。

そして、その空きを埋める形で権力を得たのが橘諸兄でした。

橘諸兄は、要職のポストが空いていることを利用し、血筋や身分にとらわれない大胆な人事を断行します。

遣唐使として派遣され、唐から帰国した優秀な人材を2名、朝廷の要職に登用したのです。

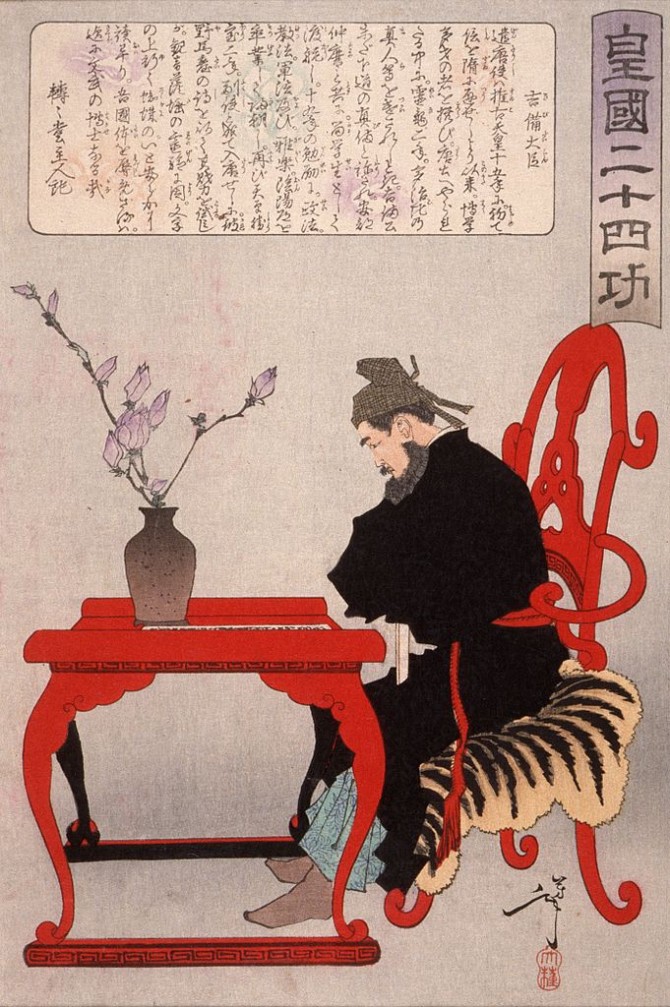

その2人の名は吉備真備と玄昉。

吉備真備は学者、玄昉は僧侶という異例の経歴をもつ人物で、唐の知識に精通し、卓越した能力を持っていました。

2人は聖武天皇からの信頼も厚く、737年以降は、橘諸兄・吉備真備・玄昉の3人が聖武天皇を支える形で政治が行われました。

・・・が、身分や血筋を無視した人物登用に不満を持つ者もいました。

その代表たる人物が、藤原広嗣でした。

藤原広嗣は、藤原四兄弟の1人である藤原宇合の息子。もともとの素行が悪く、738年に太宰府へ左遷させられて、朝廷への不満を募らせていたのです。

なぜ、藤原氏の俺ではなく、朝廷は吉備真備や玄昉など胡散臭い人物を重用するんだ!

・・・もう我慢できん!!

740年、藤原広嗣は朝廷に自らの意見を述べた手紙を送りました。

最近災害が多いのはすべて、吉備真備や玄昉といった変なやつを重用してしまったからです。

玄昉たちをクビにすれば、世に平穏が訪れることでしょう!

この手紙を読んだ橘諸兄は、広嗣に謀反の意思ありとみなします。

藤原広嗣を謀反人とみなす!

反乱鎮圧のため、九州に兵を送り込むぞ!

こうして起きた戦いが藤原広嗣の乱です。乱は鎮圧され、藤原広嗣は命を落としました。

藤原広嗣の乱は、思わぬところにその余波を及ぼしました。

というのも、乱が起こってから聖武天皇のメンタルが不安定となってしまい、突如として平城京を抜け出して放浪の旅に出てしまったのです・・・。

厄災が続くのは、平城京が呪われているからだ!

こうなったら都を別のところに遷都するぞ!

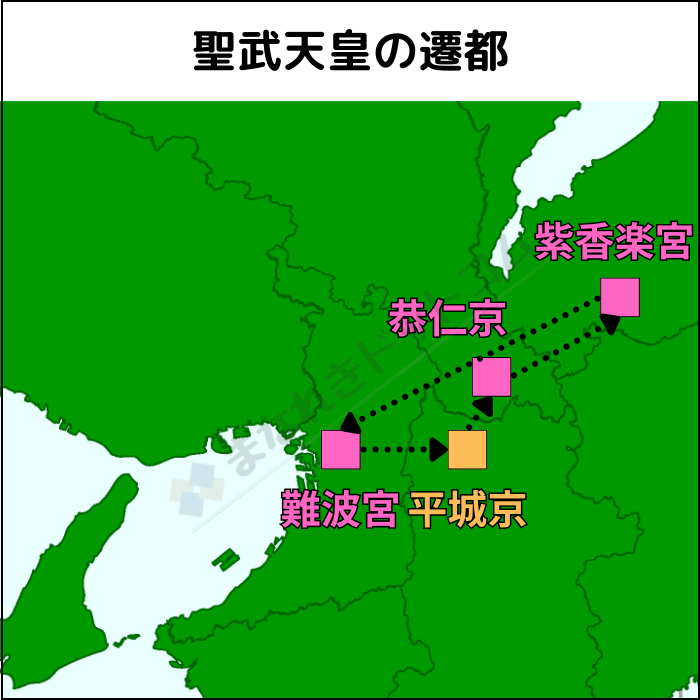

聖武天皇は745年までの間に恭仁京・難波宮・信楽宮と3度にわたる遷都を行い、最終的には「やっぱ平城京でいいや!」って話になり、平城京に戻ってきました。

さらに信仰心の厚かった聖武天皇は、こんなことも考えました。

そうだ!仏教のパワーによって国を厄災から守ればいいんだ!

741年、聖武天皇は国分寺建立の詔(※)を出します。

※詔:天皇からの命令のこと

全国各地に、国分寺・国分尼寺というお寺を建立して、そこで仏教を厚く信仰すれば、仏教の加護を得られる・・・と考えたのです。

さらに743年には、大仏造立の詔を発表。この大仏は752年に完成し、現在は東大寺に安置されています。

・・・とこんな感じで、橘諸兄の時代は、不安に苛まれる聖武天皇に振り回された時代でもありました。

藤原仲麻呂の時代(749年〜764年)

749年、聖武天皇が譲位して、新しく女帝として孝謙天皇が即位しました。

長屋王の時代に揉めに揉めた皇位継承問題ですが、結局、聖武天皇は男の子に恵まれることがありませんでした。そのため次の天皇は、他の天皇候補が出てくるまでの繋ぎ役ということになり、聖武天皇の娘だった孝謙天皇がひとまず即位することとなったのです。

孝謙天皇の即位によって、奈良時代の政権は大きく動きます。

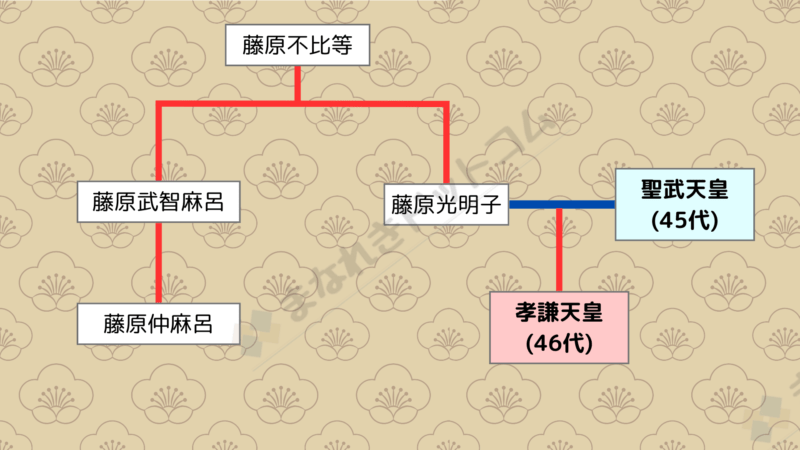

次の系図を見てください。

注目して欲しいのは、孝謙天皇のお母さん。そうです、長屋王の時代に問題となっていた藤原光明子です。

孝謙天皇が即位すると、その母である藤原光明子の影響力を利用して、再び藤原氏が台頭し始めました。

そして、藤原氏の中でも特に躍進したのが、藤原仲麻呂という人物でした。

橘諸兄は次第に朝廷での影響力を失い、藤原仲麻呂が政治の実権を握るようになります。

橘諸兄の息子である橘奈良麻呂が、藤原仲麻呂に対してクーデターを企てましたが、計画が事前にバレて失敗。(橘奈良麻呂の変)

橘奈良麻呂の変に加担した者は厳しい処罰を受け、結果的に仲麻呂反対派が一掃され、かえって藤原仲麻呂は盤石なものとなりました。

758年、藤原仲麻呂は淳仁天皇を即位させて、その淳仁天皇を裏から操ることで絶大な権力を手に入れます。

さきほど話したように、孝謙天皇はあくまで次の天皇が決まるまでの繋ぎ役でした。

藤原仲麻呂は、その次の天皇候補を、自分の言いなりにしやすい淳仁天皇に決めてしまったのです。

淳仁天皇の時代(758年〜764年)、藤原仲麻呂は唐を参考にした政治を行いました。藤原仲麻呂の唐への心酔ぶりは、自らの名前を唐風に「恵美押勝」と改名してしまうほどでした(ここから先は、藤原仲麻呂のことを恵美押勝と表記します)

・・・しかし、恵美押勝の権勢も長くは続きません。760年、恵美押勝を支えてくれていた藤原光明子が亡くなってしまったのです。

光明子が亡くなると、これまで母(光明子)の束縛を受けていた孝謙上皇が、その束縛から解放され、これまでの鬱憤を晴らすかのように自由気ままに振る舞うようになります。

その結果、孝謙上皇は、病に伏した際に自分を看病してくれた僧侶の道鏡に惚れ込み、これを寵愛(※)するようになりました。

※寵愛:特別に可愛がること

恋愛タブーの僧侶とラブラブする孝謙上皇に多くの批判が集まるようになり、ついには淳仁天皇も孝謙上皇の振る舞いに苦言を呈します。

僧侶と色恋沙汰に落ちるなど、上皇にあるまじき行為です。もう少し節度をわきまえて行動してください!

お前に私と道鏡の何がわかる!!恵美押勝の言いなりのくせに生意気なことを言うな!

もう良い。お前みたいなやつに政治は任せられない。これからは大事な仕事は私が行う。お前はどうでも良い仕事にだけ専念していれば良い。

淳仁天皇にブチギレた孝謙上皇は、次第に政治にも口出しするようになり、朝廷は大混乱に陥ります。

そして、孝謙上皇の口出しを疎ましく思ったのが、政治を裏から支配していた恵美押勝でした。

俺の意のままに政治を操るには、孝謙上皇&道鏡を排除する必要があるな・・・。

764年、恵美押勝は、孝謙上皇&道鏡を政界から排除するためのクーデターを企てて挙兵をしました。・・・が、返り討ちにあって孝謙上皇に敗北します。(恵美押勝の乱)

恵美押勝は命を失い、淳仁天皇は淡路島へ島流しとなってしまいました。

道鏡の時代(764年〜770年)

恵美押勝の乱の後、孝謙上皇が再び即位(重祚)して称徳天皇となり、道鏡が天皇を補佐する形で政治の実権を握るようになります。

本来、僧侶とは俗世から離れた存在です。その僧侶が政治の実権を握るという異常事態が、朝廷で起こってしまったのです。

さらに道鏡は、天皇の補佐では飽き足らず、自ら天皇になることまで考えるようになりました。

そうだ!「道鏡が次の天皇に相応しい・・・」っていう神のお告げをでっちあげて、称徳タンに俺を次の天皇にするように頼もう!

称徳タンは俺にメロメロだし、これぐらい余裕っしょw

769年、九州にある宇佐神宮にて「道鏡が天皇になれば天下は泰平となるであろう。」との神のお告げがあり、称徳天皇もまんざらでもなく、道鏡の天皇即位の話が突如として浮上しました。

・・・が、皇族の血を引かない僧侶が天皇になるというのは、あまりにも荒唐無稽な話だったため、さすがに朝廷でも反対の声があがり、和気清麻呂という人物が道鏡の天皇即位を阻止しました。

770年に称徳天皇が亡くなると、支援者を失った道鏡は失脚し、僻地へ追放されてしまいました。

奈良時代の終わり(770年〜794年)

称徳天皇が亡くなった後、次に天皇即位したのは光仁天皇でした。

壬申の乱(672年)以降、壬申の乱の勝者である天武天皇の子孫が天皇に選ばれるのが当時の一般常識でした。

・・・が、聖武天皇が亡くなった後の皇位継承をめぐる熾烈な争いの結果、天武系の血筋を引く人々が次々と失脚・死亡し、ついには天皇に相応しい人物がいなくなってしまいました。

そこで次の天皇に選ばれたのが、天智天皇の血を引く光仁天皇だったのです。

藤原仲麻呂や道鏡が政治の実権を握った裏では、教科書には載っていない数々の陰謀があって、多くの皇族たちが命を落としていたんだ。

光仁天皇に与えられたミッションは、混乱した朝廷の立て直しでした。

道鏡によって腐敗した政治、聖武天皇の遷都や大仏造立で悪化した国家財政、これらを改善することが朝廷の大きな課題となっていたのです。

781年、光仁天皇が亡くなると、その息子の桓武天皇が即位。政治・財政の立て直しの使命を光仁天皇から引き継ぎます。

784年、桓武天皇は平城京を捨てて、長岡京への遷都を断行。

道鏡のような輩を出さぬためには、仏教と政治の癒着を断ち切る必要がある。

そのためにも遷都して平城京とすこし距離を置き、一気に政治を立て直してくぞ!!

・・・しかし、長岡京は、地理的に洪水が多かったことや、遷都した途端に桓武天皇の身内が次々となくなって不吉だったため、再度の遷都が検討され、794年、あの有名な平安京へ遷都することとなりました。

平安京に遷都してからの時代のことを平安時代といい、こうして奈良時代は終わりを迎えるのでした。

奈良時代の内政

奈良時代は、遣唐使がたくさん派遣された時代であり、その政治政策の多くが唐を参考にしたものでした。

奈良時代に行われた政策のうち、重要なところだけをピックアップして紹介しておきます!

お金の政策(貨幣政策)

飛鳥時代までの日本は、お金があまり普及していなかったので、何か物を買うときには物々交換が主流でした。

そこで朝廷は、お金を発行して世に流通させることで、買い物にお金を使わせようと考えました。

もし人々が買い物にお金を使うようになれば、そのお金の発行・流通を管理する朝廷が、人々の経済活動をもコントロールできるようになる・・・という思惑がありました。

708年、朝廷は和同開珎と呼ばれる貨幣を発行します。

当時はちょうど平城京建設の真っ最中だったので、朝廷は、そこで働く人々へのお給料として和同開珎を支給しようと考えたのでした。

・・・しかし、実際に和同開珎が広く普及することはありませんでした。もともと物々交換で生活していた人々にとって、お金はあまりにも馴染みがなさすぎたのです。

711年、朝廷は和同開珎を普及させるため、蓄銭叙位令という法令を出します。

蓄銭叙位令は、『たくさんお金を持っている人には、高い位を与えるよ!』っていう、人々のお金を手に入れるモチベーションを上げることを目的とした制度でしたが、その効果はイマイチだったと言われています。

和同開珎を広めていくには、「お金を貯める」のではなく「お金をたくさん使う」必要があったんだ。

土地・税金の政策

飛鳥時代の終わり頃から、日本では班田収授法という法令が出されました。

班田収授法は、「国が農民たちへ決まった広さの土地を与えてあげるから、その土地を耕して収穫の一部を税金として納めてね!」っていう朝廷の財政を支える重要な制度です。

奈良時代に入ると、この班田収授法に大きな問題が出てくるようになりました。

その問題というのは・・・

人口が増えた時、税収を増やしたい時に、新しく農地を増やすことができない!

という問題です。

農民たちは、与えられた土地を耕しさえすれば良いので、わざわざ荒れた土地を開墾するモチベーションはありません。つまり、班田収授法だけでは、農地を増やすことができないのです。

そこで、朝廷は新しい農地を増やそうといろんな試みを行い、743年、最終的に墾田永年私財法と呼ばれる法令が出されました。

墾田永年私財法は、『みんなが自分で耕してくれた土地は、自分のものにしていいよ!(その代わりその土地で収穫があったら、税金はしっかり収めてね!)』っていう仕組みで、中には墾田永年私財法を利用して広大な土地を私有地にしてしまう者まで現れました。

この広大な私有地のことを歴史用語で初期荘園と言い、日本史で多く登場する荘園の始まりとなりました。

奈良時代の外交

外交については、国内と国外に分けて紹介します。

国内

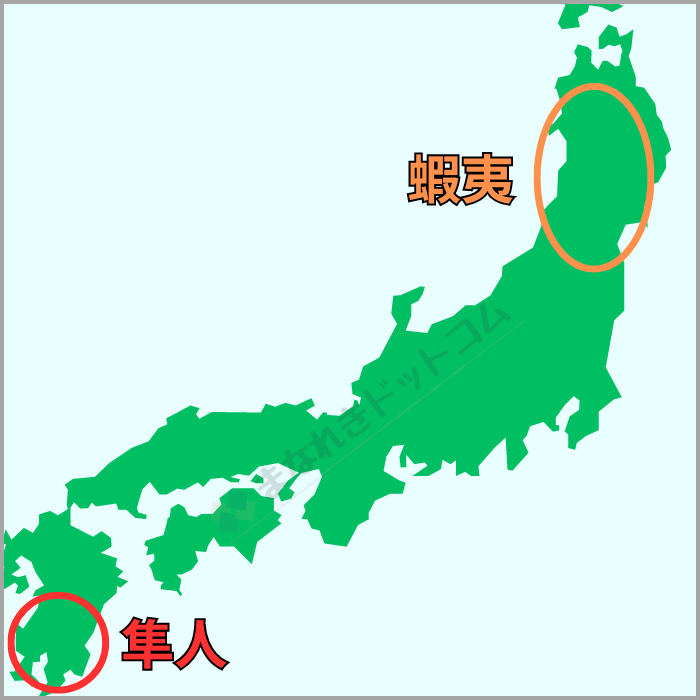

奈良時代の九州南部と東北地方は、まだ朝廷の支配下に置かれていない未開の地でした。

朝廷は、九州南部の人々のことを隼人、東北地方の人々のことを蝦夷と呼び、隼人・蝦夷を征服することによる領土拡大を目論みました。

700年頃、九州南部に新たに薩摩国と大隅国が置かれ、朝廷は奈良時代の初期には隼人たちの平定に成功していました。

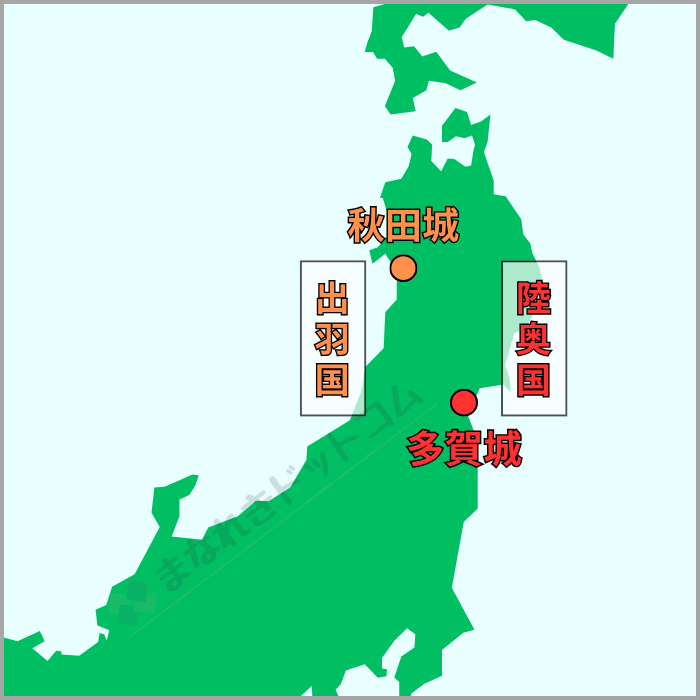

一方の東北地方では蝦夷の激しい抵抗が続きます。

朝廷は出羽国の秋田城、陸奥国の多賀城を拠点としながら蝦夷との交戦を続けるも、780年に伊治呰麻呂が大規模な反乱(伊治呰麻呂の乱)起こし、東北地方の征服は平安時代に持ち越しとなりました。

国外

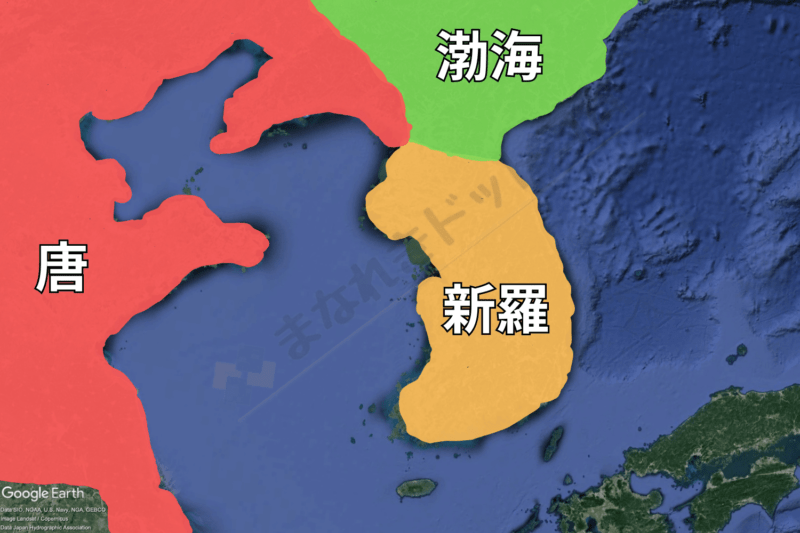

奈良時代の外交で押さえておきたいのは、唐・新羅・渤海の3国との関係です。

唐

白村江の戦い(663年)で悪化していた唐との関係は、奈良時代には回復し、日本は定期的に遣唐使を派遣するようになりました。

遣唐使は、日本に最新の文化や技術、知識を日本に持ち込み、日本の発展に大きく貢献しました。

※遣唐使の中には、日本に戻らずそのまま唐の皇帝に仕えた阿倍仲麻呂のような人物もいました。

新羅

同じく白村江の戦いで敵対していた新羅とは、関係が回復することはなく、新羅と密接な交流を持つことはありませんでした。

渤海

白村江の戦いの後、高句麗が滅亡すると、旧高句麗を含む中国東北部で新たに渤海という国が建国しました。

渤海は、唐・新羅との関係が良くなかったので、日本との友好関係を求めるようになり、日本と渤海の間で交易が行われるようになりました。

以上、奈良時代のまとめでした。

下の記事で奈良時代の重要なイベントを年表形式で整理しているので、合わせて読んでみてください!

コメント