この記事は、飛鳥時代のことを高校日本史レベルでわかりやすくまとめたまとめ記事になります。

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

飛鳥時代とは

飛鳥時代は、年代で言うと、592年〜710年までの約100年続いた時代のことを言います。

飛鳥地方(今の奈良県明日香村)あたりに都が置かれていたので『飛鳥』時代と呼ばれています。

飛鳥時代は、

各地の有力者(豪族)たちが協力して日本を治めていた時代

から、

国王(天皇)が日本を治める時代

へと移り変わった転換期となった時代でした。

飛鳥時代を一言でまとめると「日本が天皇の下で1つの国となった時代」とも言えるかもしれません。

古墳時代のおさらい

まず初めに、古墳時代のおさらいをしておきます。

古墳時代の日本は、大和地方(奈良県周辺)の豪族(各地の有力者たちのこと)が協力しながら政治を治めていました。

この豪族たちの協力体制のことをヤマト政権と言います。

※ヤマト政権の勢力は、古墳時代末期には九州から東方地方南部にまで及ぶようになりました。

ただ、みんなで協力しながら国を治めるというのは、思っている以上に難しいことです。

もし豪族たちの意見が対立してしまったら、何も決められなくなってしまったり、話し合いがダメなら武力闘争に発展する可能性だってあります。

そのため実際には、豪族たちの中でも特に力を持っている人物がリーダーとなって、ヤマト政権をひっぱっていました。

このヤマト政権のリーダー的存在のことを大王と言います。

大王の登場でヤマト政権が安定してくると、豪族たちの間で、ヤマト政権でより良い地位を得ようと権力争いみたいなことも起こるようになり、古墳時代末期には2つの一族が台頭してきます。

その2つの一族というのが・・・、

物部氏

蘇我氏

という一族でした。

物部氏はヤマト政権の軍事を、

蘇我氏はヤマト政権の財政を握っていた一族です。

587年、物部氏と蘇我氏は、大陸から伝わってきた最新文化の「仏教」の信仰をめぐって争いを起こします。(丁未の乱)

この争いは、蘇我氏の勝利に終わり、ヤマト政権の財布を握っている蘇我氏が、大王に次ぐ強大な力を持つようになりました。

蘇我氏が権力を握るようになると、政争に巻き込まれる形で592年に崇峻天皇に暗殺されてしまい、593年に推古天皇が即位。

蘇我氏が推古天皇を支える形で新しい政治がスタートします。

こうして始まったのが飛鳥時代でした。

飛鳥時代の政治改革

580年頃、お隣の中国で大きな出来事が起こります。

581年に隋が建国され、分裂していた中国を統一して超大国になったのです。

となりにめちゃくちゃデカい国ができるとヤマト政権は焦りを感じるようになります。

日本をしっかり統治しないと、隋にやられてしまうかもしれん・・・。

ヤマト政権の実権は確かに大王の手にありました。

・・・が、ヤマト政権はもともと「豪族たちが協力して日本を治めようぜ!」っていう感じで作られたので、大王が統治するような政治システムになっていなかったのです。

この矛盾は、ときに大王の立場を不安定なものにしてきた過去があります。

500年代前半には磐井氏という一族が新羅と組んで大反乱(磐井の乱)を起こしたし、592年には崇峻天皇の暗殺という大事件が起きたのも、この不安定な政治システムが一因としてありました。

グダグダな統治をここまま続けていたら、隋に付け入る隙を与えることになりかねない。

大王が豪族たちをしっかり統治できるように政治システムを改革して、隋に舐められないようにしよう!!

こうして推古天皇の時代、大がかりな政治改革が始まりました。

ヤマト政権で働く官僚と豪族のしがらみを断つために、

ヤマト政権オリジナルの17つの心構えを十七条憲法に定めたり、

ヤマト政権が直接人材を登用してランク付する冠位十二階位が定められました。

古墳時代まで、ヤマト政権は豪族たちを氏姓制度によって支配していましたが、豪族の下で生活している一人一人の個人までは支配下に置くことはできませんでした。

そのためヤマト政権で働く官僚たちは、ヤマト政権が豪族に「人材を送ってくれ!」と指示して、豪族が人材を選んでヤマト政権に送り込む・・・っていう派遣職員みたい感じになっていました。

こんな感じで、ヤマト政権は直接人事権を握ることができていなかったため、豪族をスルーして直接官僚に対して心構えを示したり、官僚をランク付することは、当時としてはとても革新的なことだったのです。

さらにはヤマト政権は、政治改革の参考とするため、隋に使節団を派遣し、隋の文化・政治を学び、日本に取り入れる試みも始めました。

この隋に送られた使節団のことを遣隋使と言います。

この一連の政治改革は、

推古天皇

蘇我馬子

と、推古天皇の甥っ子にあたる

の3人が協力しながら進められました。

ちなみに、飛鳥時代に入ると、大王は天皇と呼ばれるようになったよ。

この記事でも、大王ではなく天皇と表現を使っているよ!

聖徳太子がいきなり登場したので、少しだけ紹介しておきたいと思います。

聖徳太子は、今でも「10人の話同時に聞き分けていた。」という伝説が残っている、あの有名な聖徳太子で、実の名前は厩戸皇子と言います。

厩戸皇子は、民衆からとても人気があったようで、いろんな伝説が残されており、伝説の中で聖徳太子と呼ばれるようになりました。

その一方で、伝説が美化されすぎて、信ぴょう性のある記録がほとんど残っていないため、どんな人物だったかはあまりわかっていません。

あまりにもわからないことが多すぎるので、最近では厩戸皇子≠聖徳太という説やそもそも聖徳太子は実在しなかった!?なんて説もあるよ。

大化の改新

ここまでの政治改革は簡単に言ってしまうと、民の支配を豪族→大王へと移し替える改革とも言えます。

・・・ところが、この改革には1つ大きな欠陥がありました。

それは、蘇我氏にだけは改革のメスを入れることができなかった・・・という点です。

蘇我氏は他の豪族と違って、改革の内容を決める側だったので、自分にとって不利な改革を受け入れなかったのです。

蘇我氏は、改革が行われた後もヤマト政権の財布を握り続け、天皇に引けを取らないほどの絶大な力を持っていました。

この蘇我氏の存在が、やがて改革の大きな障壁となっていきます。

推古天皇の時代(593年〜628年)はまだマシでしたが、推古天皇が亡くなって蘇我馬子の子・孫(蘇我蝦夷・入鹿)の世代になると、ストッパーが誰もいなくなり、蘇我氏の横暴が目立つようになりました。

蘇我氏は豪華絢爛な家に住み、さらには部下に命令だけして職場(朝廷)にも顔を出さなくなって、まるで自らが天皇であるかのような振る舞いまで見せるようになりました。

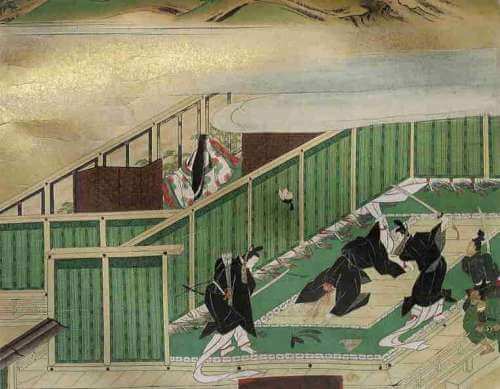

こうした蘇我氏の横暴を食い止めようと立ち上がったのが、皇族の中大兄皇子という人物でした。

改革を断行するには蘇我氏をなんとかしなければならぬ。

・・・が、今となっては蘇我氏の暴走を止めることは不可能だ。

こうなれば、蘇我氏を暗殺して消すほかあるまい・・・。

645年、中大兄皇子は、中臣鎌足という協力者を得て、蘇我蝦夷・入鹿親子を消し去ることに成功します。(この暗殺事件のことを乙巳の変と言います。)

邪魔者が消えると、再び改革が再開することとなり、乙巳の変以降に行われた一連の改革のことを歴史用語で「大化の改新」と言います。

大化の改新は、全国の民・土地を国が一括管理して、そこに税金を課そうというとても大きな試みでした。

しかし、初期と比べて規模の大きかった大化の改新は、改革で力を削がれる豪族たちの反発も大きくて、思うようには進みません・・・。

蘇我氏の暗殺に貢献した中臣鎌足は、その後も中大兄皇子の側近として活躍し続けました。

そして、その功績が評価されて、後に中大兄皇子から「藤原」の姓を授かりました。

奈良時代以降、たくさん登場する藤原氏は、実はそのほとんどが中臣鎌足をルーツとしているよ。

白村江の戦い

663年、大事件が起こります。

日本が百済と組んで、新羅&唐の連合軍と戦い、大敗してしまったのです。(白村江の戦い)

ことの発端は、百済が新羅&唐に攻め込まれ滅亡の危機に陥ったことでした。

日本と友好関係にあった百済がヘルプを求めてくると、日本は百済を助けるために援軍を派遣しました。

日本は、百済が滅びて朝鮮半島との交流が途絶えてしまうことを嫌ったんだ。

・・・戦いの結果は、日本&百済の惨敗。

戦争に敗れた日本は、新羅&唐による報復攻撃を恐れて本土の防衛強化を始めました。

九州北部に城を築き、全国各地から兵を集めて過酷な警備任務に当たらせたのです。(この警備任務に当たった人たちのことを防人と言います。)

さらにヤマト政権は、戦争や本土防衛を口実にして民・土地の支配を強めながら改革を断行しましたが、これが豪族たちの強い反発を招くこととなりました。

特に反発を招いたのは、遷都(都を別の場所に移すこと)だったと言われています。

新羅・唐が攻め込んできた時に都を守りやすいよう、飛鳥地方から山に囲まれた近江宮(今の滋賀県大津市)へと遷都することにしたのです。

しかし近江宮への遷都は、飛鳥地方に住んでいた人々の大反対を招いたほか、民衆に重い負担を課すこととなり、大ブーイングが巻き起こることになります。

白村江の戦いの敗戦処理がひと段落した668年、皇太子(次期天皇候補)だった中大兄皇子が天智天皇として即位。

対外戦争が落ち着いたのもつかの間、次は大内乱で国が大きく乱れることになります。

壬申の乱

672年、天智天皇が亡くなり、皇位継承をめぐる対立が起こるようになります。

対立したのは、

天智天皇の息子の大友皇子

と

天智天皇の弟の大海人皇子

でした。

672年1月に大友皇子が即位することが決まると、その後、大海人皇子が反旗を翻して挙兵。

近江宮めがけて進軍し、ついには大友皇子を討ち取ってしまいました。

この大友皇子と大海人皇子による内乱のことを壬申の乱と言います。

大海人皇子が勝利できた背景には、白村江の戦いの後に行われた本土防衛策に多くの人が不満を持っていたことが挙げられます。

大海人皇子が挙兵すると、朝廷に不満を持つ人たちが続々と大海人皇子の元に集まってきたと言われています。

壬申の乱に勝利した大海人皇子は天武天皇として即位し、これまで続いていた政治改革を受け継ぐことになります。

天武天皇の治世

これまでの改革は、豪族たちの根強い反対で思うように進みませんでした。

しかし、天武天皇の政治改革に関しては一気に改革が進みます。

なぜ改革が一気に進んだのかというと、壬申の乱によって天武天皇に逆らう者たちを一掃してしまったからです。

天武天皇は、

・民を統治するための法令の制定

・天皇を中心とする君主国家に相応し首都の建設

などの大改革に着手。

686年に天武天皇が亡くなると、皇后(天皇の妻)が持統天皇として即位して天武天皇の改革を受け継ぎ・・・

689年には飛鳥浄御原令が制定、

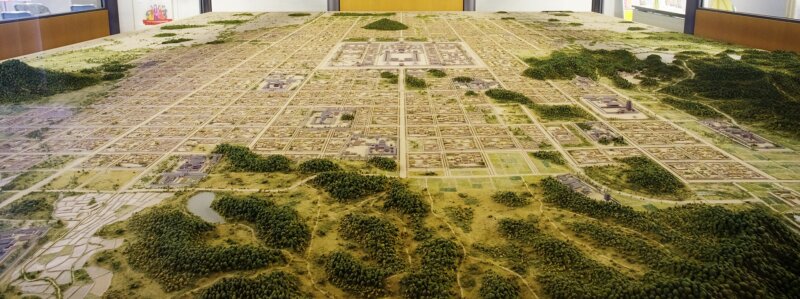

694年には新しい都「藤原京」への遷都が決まり、

さらに701年には、

飛鳥浄御原令を国家の基礎となる法令にバージョンアップした大宝律令が完成します。

こうして日本は、豪族の協力体制から天皇を中心とした国へと大きな変貌を遂げました。

710年には都が平城京に遷都。平城京に遷都した710年を区切りに時代も飛鳥時代→奈良時代へと移り変わり、飛鳥時代は終わりを迎えることになります。

・・・とこんな感じで、日本の国としての仕組みが大きく変わったのが飛鳥時代でした。

そして、「飛鳥時代に大きく変わった日本がどのような国になったのか?」が試されたのが、次の時代である奈良時代となっていくのです。

コメント