今回は、672年に起こった日本最大の内乱、壬申の乱について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!

乱の名称は、672年が干支で壬申にあたることに由来します。

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

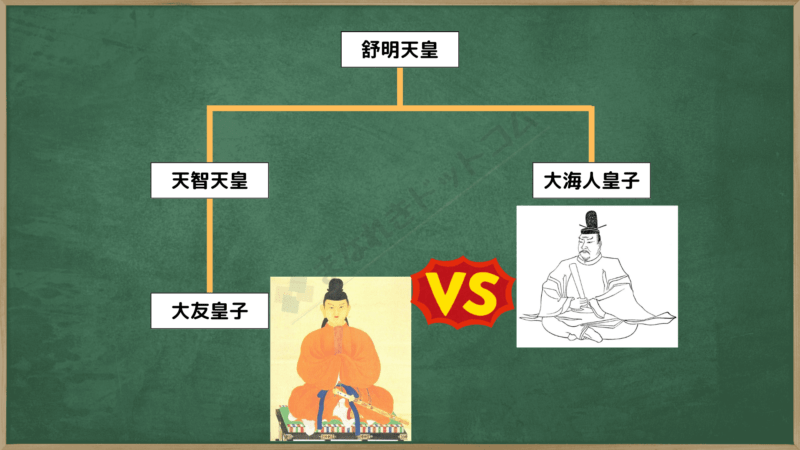

大海人皇子と大友皇子

壬申の乱とは、天智天皇の息子である大友皇子と弟の大海人皇子(後の天武天皇)が、皇位継承をめぐって戦った内乱のことを言います。日本古代史においては、最大級の内乱となりました。

事の発端は671年。当時、皇太子(次の天皇候補)の地位にいたのは、天智天皇の弟である大海人皇子でした。

同年1月、天智天皇は自分の息子である大友皇子を突如として太政大臣に任命します。

太政大臣は、朝廷の役職の中でも一番高い役職です。天智天皇ははっきりと明言こそしなかったものの、これは後継者を大海人皇子から大友皇子に変えたいという明らかな意思表示でした。

大友皇子が太政大臣になった後、皇太子として似たような仕事をしていた大海人皇子はだんだん政界から遠ざかるようになります。

当時の天皇即位のシステムは、子よりも兄弟を優先するという暗黙のルールがありました。

さらに天皇の資質として、父と母、両方から皇族の血を引くことが1つの条件とされていました。

・・・ところが、大友皇子はこの2つのいずれも満たしていません。

※大友皇子の母は、後宮で働いていた伊賀采女宅子娘という地方豪族の娘。天智天皇の正妻ではありませんでした。

そのため朝廷では、どちらの条件も満たしている大海人皇子が天皇候補から外されることに、不満や疑問を持つ者もいました。

この大友皇子への不信感は、壬申の乱の勝敗にも大きな影響を与えることになるよ。

大海人皇子、出家する

671年10月、天智天皇は病が重くなると、しばらく距離を置いていた大海人皇子を突如として病床に招きます。

大海人皇子を招待するため、使者の蘇我安麻呂が、大海人皇子のところへやってきました。

兄上はもう先は長くないだろう。きっと、皇位継承の話に決着をつけるつもりだな。

・・・と、ここでもともと大海人皇子と交流のあった蘇我臣安麻呂は、こんな意味深な助言をします。

「言葉に用心しなさい」

天智天皇の下に向かうと、天智天皇からこんな話があります。

私の病は重く、もう長くない。皇位を弟のお前に譲ろうと思う。

この思いがけない言葉に、大海人皇子はこう答えます。

皇位は妃に譲れば良かろう。政治も太政大臣である大友皇子に任せれば良い。

私は、天皇のため出家し、修行に励みたいと思います。

自ら出家を願い出た大海人皇子は、吉野(今の奈良県吉野町)へと下っていきました。

なぜ、大海人皇子は天皇即位を断ったのかしら?

もともと皇太子だった大海人皇子にとっては悪い話ではないはずよ。

・・・その理由は、蘇我臣安麻呂の「言葉に用心しなさい」というアドバイスにあります。

もともと天智天皇は、狡猾で策略に長けた人物でした。これまでも政敵になりうる人物を裏でことごとく排除してきた実績があります。例えば、乙巳の変で蘇我氏を倒したのも天智天皇(当時の中大兄皇子)です。

そのため大海人皇子は、こう勘繰ったのです。

天智天皇は、最初から俺に皇位を譲る気はない。

天皇即位の話にイエスと言わせて、大友皇子を即位させた後、『大海人皇子にも天皇即位の意思があり、皇位簒奪を企んでいる!』と謀反の嫌疑を俺にかけて、政敵になりそうな私を消す口実を作るつもりだろう。

壬申の乱の始まり

672年1月、ついに天智天皇が崩御。24歳の大友皇子が跡を継ぎました。

日本の公式記録では、大友皇子は、天智天皇の跡を継いで弘文天皇として即位したことになっています。

しかし、過去の史料などから、本当に天皇即位していたのか、疑問の声が多く残っています。

大友皇子については諸説あるところですが、この記事では天皇即位したことにして、ここから先、大友皇子のことを弘文天皇と表記します。

同年5月、吉野の大海人皇子のところへ、こんな不穏な情報が耳に入ります。

「天智天皇のお墓を作るため、朝廷は美濃・尾張で多くの人を動員して、武器も持たせているらしい。」

お墓を作るため・・・なんてのは嘘に決まっている。不穏分子である俺を消すことが目的だろう。

坐して死を待つぐらいなら、俺はたたかう!

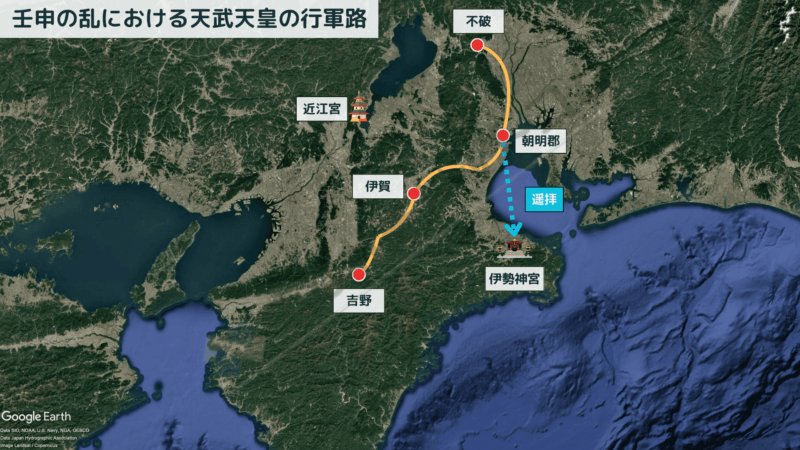

6月22日、大海人皇子はついに行動を起こします。

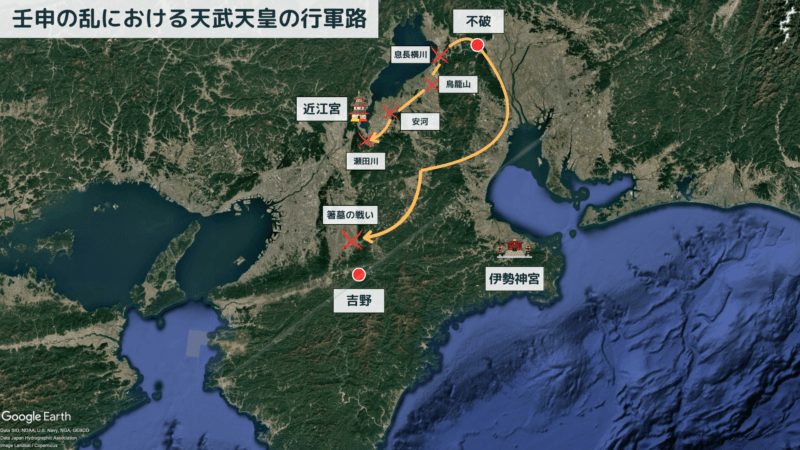

美濃出身の舎人(今でいう雑用係)3人を大至急美濃へ向かわせ、現地の人たちを説得して、交通の要所である不破関(今の関ヶ原)を抑えるよう命令したのです。

その2日後の6月24日、大海人皇子は舎人・女官ら約30名を引き連れて密かに吉野を抜け出して、美濃へ向かいました。

大海人皇子の作戦は、東国と朝廷を結ぶ要所の不破関を押さえた後、東国からの援軍を集めて、朝廷へ攻め込む・・・というものでした。

6月25日、大海人皇子一行は、伊賀を経由して伊勢に到着します。

6月26日早朝、朝明郡(今の三重県三重郡)にいた大海人皇子は、伊勢神宮の方を向き、天照大神へ遥拝。勝利を祈願します。

※遥拝:離れたところから拝むこと

同日、先行して美濃に派遣させていた舎人の一人、村国男依が戻ってきて「美濃の人たちを説得し、不破関を占領することに成功した」との報告が入ります。

行軍中、大海人皇子に味方する者もいたため、この時点で軍勢は数百程度に増えていました。

さらに6月27日、尾張国司の小子部連鉏鉤が軍勢2万を率いて朝廷から大海人皇子の下へ寝返ります。

こうして、わずか数十名だった大海人皇子の軍勢は、出発からたった3日で朝廷とまともに戦えるほどまで大きくなったのです。

軍勢が整った大海人皇子は、不破関で近江宮へ攻め込む準備を始めます。

先ほども紹介したように、弘文天皇の天皇即位には疑問や不満の声が多くあり、公文天皇を即位した後も、大海人皇子に味方しようとする人たちが一定数いたのです。

混乱する近江宮

一方の近江宮は、混乱を極めます。

大海人皇子が吉野を抜け出したという情報は、近江宮もすぐに察知しましたが、近江宮では、群臣の多くが恐れをなして逃げ出してしまったからです。

一体、どうすれば良いのか・・・

この大友皇子の問いに、臣下の一人はこう答えます。

「早く対処しなければ大変なことになる。今すぐにでも騎兵隊を派遣しましょう。」

・・・ところが、大友皇子はこれに従いませんでした。

各地に援軍要請のための使者を送って、軍勢が整ってから大海人皇子に対抗しようとしたのです。

しかし、この計画は完全な失敗に終わります。

東国への使者は大海人皇子側の部隊に阻まれ、目的地にすら到達できません。西国では、一定の兵力を集めることはできたものの、大海人皇子に近かった吉備・筑紫では、現地の国司を説得することができませんでした。

徴兵を拒んだ吉備の国司は、その場で近江宮の使者に斬り殺されました。

筑紫の国司だった栗隈王も「外国からの備えのため兵を割くわけにはいきませぬ」とそれらしい理由で徴兵を断ったため、近江宮の使者に殺されそうになりましたが、栗隈王は常に刀を身につけており殺す隙がなかったため、なんとか一命を取り留めました。

この大友皇子の決断は、壬申の乱の勝敗に決定的な影響を与えることになります。

急ぎ討伐隊を送らなかったわずか数日の差で、大海人皇子は不破関という要所を押さえ、その勢力は数万の兵を率いるまでに成長しました。

結局、東国・西国からの援軍も思うよう集まらず、大友皇子の決断は、ただただ大海人皇子に時間を与えるだけの結果となってしまいました。

恐れをなして逃げる群臣、徴兵を拒んで殺される国司、これらのエピソードは近江宮の混乱っぷりを象徴しているね。

壬申の乱

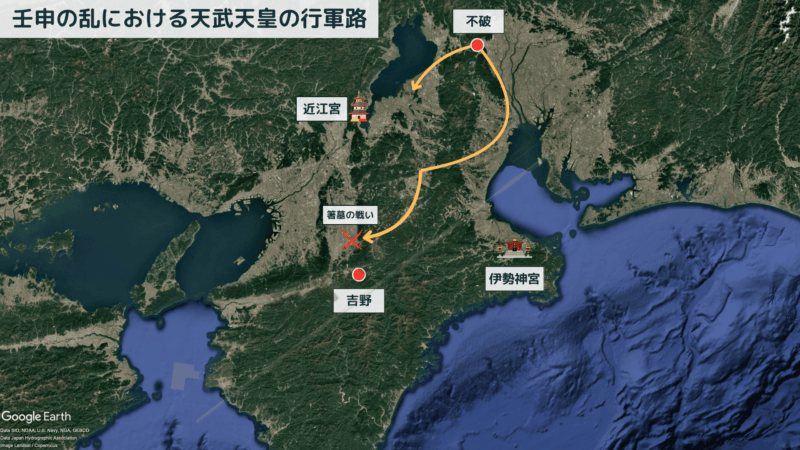

6月29日、大和地方で大伴吹負が、大海人皇子の行動に呼応して朝廷に反旗を翻しました。

ちょうど大和では、近江軍が大海人皇子を討伐するための兵が集めているところでした。大伴吹負は、自らを高市皇子(大海人皇子の息子)と偽って挙兵し、もともと朝廷に不満を持っていた兵士たちを一気に寝返らせよう・・・と企てます。

大伴吹負「私は高市皇子である。朝廷に不満がある者は立ち上がるのだ!」

この奇襲に近江軍は慌てふためき恐れをなし、多くの者が寝返って大伴吹負の軍勢に加わりました。

7月2日、大海人皇子はついに近江宮へ向けて進軍を開始します。

大和地方の情勢を知った大海人皇子は、戦力を二手に分け、近江と大和の二方面から近江宮を攻めることとしました。

一方の近江宮も、近隣の諸国から何とか兵を集めることに成功し、7月2日、数万の兵を率いて不破に向けて進軍を開始します。

この近江軍の指揮を採ったのは、山部王、蘇我果安、巨勢比等の3人ですが、ここでもトラブルが起こります。

内紛により、山部王が蘇我果安・巨勢比等によって殺され、その後、果安自身も自害。指揮官3人のうち2人を敵と戦う前に失ってしまうことになったのです。

勢いに乗る大海人皇子軍と統率を欠き混乱を極める近江軍、対照的な両軍の戦いがいよいよ始まります。

大和の戦況

大和地方では、大伴吹負が電撃作戦によって近江軍を蹴散らすことに成功していましたが、その後の戦況は近江軍の有利に進みました。

近江軍は難波・近江の二方面から次々と援軍を送り込み、大伴吹負を何度も敗走させますが、大伴吹負は何度も立ち上がったため、大和地方での戦いは激戦となりました。

しかし、不破から派遣された紀阿閉麻呂の援軍が到着し、形成は逆転します。

7月6日、箸墓の戦いで大伴吹負は近江軍に勝利を収め、大和方面での勝敗は決しました。

瀬田橋の決戦

一方の近江サイドは、皇子軍の優勢が続きます。

7月7日には息長横川、9日には鳥籠山、そして13日には安河で勝利を収め、着実に近江宮へと進軍していきます。

攻め込まれた近江宮は、7月22日、最終防衛ラインである瀬田川にて、皇子軍との最終決戦に臨みました。

川の対岸に布陣した両軍は、川にかかる瀬田橋で激戦を繰り広げます。

この時の戦いの様子について、日本書紀にはこう記録されています。

大友皇子と群臣らは瀬田橋の西に大きな陣営を構えていた。

陣の後ろの方がどこまであるか分らない程であった。

軍旗は野を覆い、土埃は天に連なっていた。

打ちならす太鼓の音は数十里に響き、弓の列からは矢が雨の降るように放たれた。

近江方の将である智尊は精兵を率い、先鋒として防戦した。

橋の中央を杖三本程の幅に切断し、一つの長板を渡してあった。

もし板を踏んで渡る者があれば、板を引いて下に落そうというのである。

このため(皇子軍は)進んで襲うことができなかった。

ここに一人の勇士があった。

大分君稚臣という。

矛を捨て鎧を重ね着して、刀を抜いて一気に板を踏んで渡った。

板につけられた綱を切り、射られながらも敵陣に突入した。

近江方の陣は混乱し、逃げ散るのを止められなかった。

将軍の智尊は刀を抜き、逃げる者を斬ったが、留めることは出来なかった。

智尊は橋のほとりで斬られた。

大友皇子と左右の大臣たちは、その身だけ辛うじてのがれ逃げた。

(引用元:日本書紀・日本語訳「第二十八巻 天武天皇 上」)

翌7月23日、退路を失った大友皇子は自害します。大臣や群臣たちは散り散りとなって逃亡し、最後まで大友皇子に従ったのは、臣下の物部連麻呂と、わずかな舎人だけでした。

こうして約1ヶ月の戦いは、大海人皇子の勝利で幕を閉じました。

壬申の乱の勝敗をわけた要因

壬申の乱は、わずか数十名で吉野を抜け出した大海人皇子が次々と味方を増やし、劇的な勝利を収めた戦いでした。

多くの者が大海人皇子に味方したのは、決して偶然ではなく、いくつかの要因があったと言われています。

第1の要因は、大友皇子の天皇の資質に疑問の声が多くあったことです。

大海人皇子が有能だったこともあり、ルールを破って即位した弘文天皇よりも、大海人皇子を慕う者が多くいたのです。

第2の要因は、白村江の戦いの影響です。

663年、天智天皇(当時は中大兄皇子)は百済の復興を目指して朝鮮半島に出兵しますが、新羅・唐連合軍との戦いで大敗を喫します。

天智天皇は新羅・唐からの報復攻撃に備え、各地に城を築き、九州北部には防人を置くなどの対策を講じます。さらには都を飛鳥から琵琶湖南端の近江へ移しました。

しかし、これらの動きは豪族や民衆に新たな負担を強いることになり、大きな不満を生みました。近江宮への遷都の際には火災が多発していますが、これは遷都に対する人々の不満の表れだったとされています。

大海人皇子が、ほぼ無防備の状態で吉野を抜け出したのも、多くの人たちが自分に味方するだろう・・・という計算があったはずです。

天武天皇の政治改革

673年2月、大海人皇子は飛鳥浄御原宮を造って、天武天皇として即位。

天武天皇は、大規模な政治改革を断行していきます。

飛鳥時代の日本は、唐にならった天皇中心の国家体制を目指していました。乙巳の変(645年)で蘇我氏を滅ぼして、改革は大きく前進したけど、その後は既存勢力の反発で改革の歩みはなかなか進まずにいました。

そこで天武天皇は、壬申の乱により反対勢力を一掃したこのタイミングで、普通ならできないような大胆な改革を次々と打ち出したのです。

天武天皇の改革は多岐に及びますが、ここでは大事なポイントだけを整理しておきます。

八色の姓の制定

天武天皇は氏姓制度を改良して、氏を新しく8つのランク(姓)に分類しました。これを八色の姓と言います。

八草の姓は、天皇との血筋が近い方が高いランクになる仕組みで、八色の姓によって天皇を中心とした身分秩序を新しく構築したのです。

『天皇』という称号

天武天皇は「天皇」という称号を正式に使い始めた最初の天皇とされています。

それまで使われていた「大王」という称号を刷新することで、統治者としての権威を高める意図がありました。

律令の制定

天武天皇は、天皇を中心とする国に相応しい法律の制定にも着手します。

この法律は、天武天皇死後の飛鳥浄御原令として制定され、さらに701年の大宝律令によって完成することになります。

新都の建設

律令と同じく、天皇を中心とする国に相応しい新都の建設にも着手します。

この事業は天武天皇亡き後の694年に完成し、同年、藤原京への遷都が行われます。

同時に、天皇の権力・権威を示すため、富本銭という貨幣の鋳造も行ったよ。

古事記・日本書紀の編纂

天武天皇は、自らの正統性を主張するため、歴史書の編纂も始めました。

この歴史書は、奈良時代に完成し、あの有名な「古事記」「日本書紀」となりました。

神道の始まり

天武天皇は、壬申の乱の際に必勝祈願をした伊勢神宮への信仰を強め、そこに祀られていた天照大神を最高神としました。

日本では古来より八百万の神への信仰がありましたが、天武天皇は、天照大神を天皇の祖として神々に序列を設けることで天皇と神を結びつけたのです。

この時の神々の序列は、古事記・日本書紀にも反映されているし、天照大神を最高神とする考え方は現代にも受け継がれているよ。

天武天皇による改革は多方面にわたり、現代まで続く日本という国家の礎を築き上げました。

その転機となったという点で、壬申の乱は古代史を語る上では絶対に外せない重要な戦いと言えるでしょう。

確認問題

答:③大友皇子

答:①

②:天武天皇は、近江宮から一度飛鳥に遷都して、その後藤原京の造営を開始しました。

③:八色の姓は、氏姓制度に改良を加えた制度です。氏姓制度は存続しています。

コメント

672年、天智天皇は逝去します。こうして、天智天皇に裏切られた形の大海人皇子は、天智死後の翌年(663年)、大友皇子を倒すことを決意します。