今回は、田沼意次が政治の実権を握った田沼時代について、わかりやすく丁寧に解説していくね!

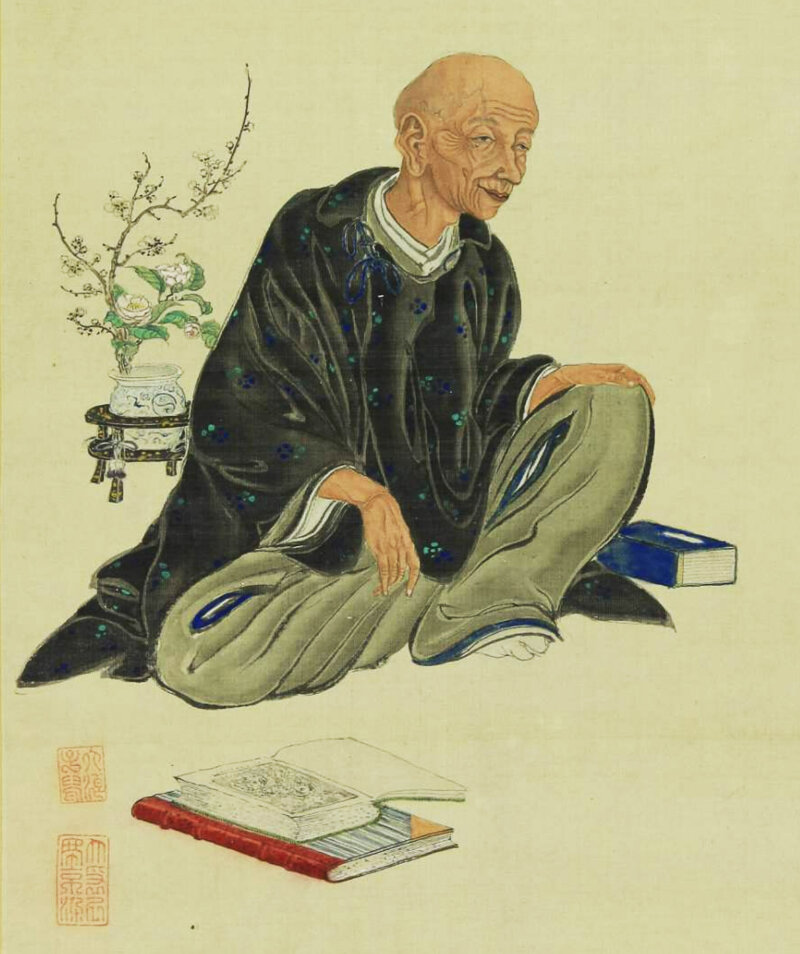

「賄賂政治家」として悪名高い田沼意次ですが、実は非常に先進的な政策を実行した改革者でもありました。今一度、その実像に迫ってみます!

YouTube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメです◎

異例の大出世 〜足軽から老中へ〜

田沼意次は1719年(享保4年)、江戸の町で生まれました。

父の意行はもともと紀州藩の足軽でしたが、 紀州藩主であった徳川吉宗が8代将軍になると、そのまま将軍に仕える旗本(※)となった人物です。

※旗本:将軍直属の家臣で石高1万未満の者のこと(1万以上になると大名になる)

1734年(享保19年)に意行が亡くなると父の旗本600石を受け継ぎ、1737年(元文2年)には徳川家重の小姓(※)となりました。家重の小姓になった後、意次はここから驚くべき出世街道を歩み始めることになります。

※小姓:偉い人に仕える雑用係のこと

1745年(延享2年)、徳川家重が9代将軍に就任すると、意次も引き続き将軍となった家重に仕えるようになり、1748年(寛延元年)には1400石を加増されます。さらに1755年(宝暦5年)には3000石を加増され、着実に昇進の階段を上っていきました。

出世の大きな転機となったのは宝暦8年(1758年)のこと。美濃国の郡上藩で起きた百姓一揆に関する裁判を任されたことで、1万石の大名に取り立てられます。これは意次の政治手腕が評価された証でした。

1761年(宝暦11年)に家重が死去した後も、意次は第10代将軍徳川家治からも厚い信任を得て、明和4年(1767年)には側用人(※)に就任。

※側用人:今でいう将軍の秘書。将軍と他者との連絡係などを担っていた。

安永元年(1772年)には老中(※)となって政治の実権を握れる立場に立ち、相良藩5万7000石の大名にまで登り詰めました。

※:老中:幕府の事実上の最高役職(老中の上には「大老」の役職もあるが、大老は特別な時にしか置かれなかった)

わずか600石の旗本から5万7000石の大名にまで上り詰めるなんて、まさに大出世だね!

人を惹きつける田沼意次の魅力 〜実はイケメンだった!?〜

この異例の出世には、意次の政治手腕はもちろん、惹きつける意次の人柄も大きく関係していた・・・と言われています。

意次は、特に大奥の女性たちにとても人気があったと言われています。

意次は、大奥に出入りしている女性を妾(今でいう愛人的な人)にして、その妾を通じて、大奥に頻繁に贈り物を送っていたと言われています。

大奥は男性厳禁なので、妾を通じて大奥と良好な関係を築こうとしたのです。

意次が大奥に人気があった理由の1つに、シンプルに意次がイケメンだったから・・・なんて話もあったりします。

もし、意次が女性に気遣いのできるイケメンであったのなら、大奥で大人気になるのも納得です。

さらに意次は、大名のみならず、諸藩から江戸に派遣されていた江戸留守位役と呼ばれる人々を積極的に自分の屋敷に招き、交流を続けました。

老中というのは、幕府の最高役職です。そんな実力者が、大名ではなく江戸留守位役と積極的な交流を持つことは、とても珍しいことであったと言われています。

家柄が決して良いとは言えない意次が、異例の大出世を遂げた背景には、意次に優れた政治手腕があったことはもちろんですが、権力者のみならず権力者に近い人たちと良好な関係を築いた意次の配慮や人柄も一因としてあったのだろうと言われています。

「田沼時代」の到来

老中となった意次は、その優れた政治手腕を振るい、数々の幕政改革に着手します。

意次が老中になって幕政改革を行なった時期のことを、日本史では「田沼時代」と読んでいます。

10代将軍徳川家治も意次を重用したため、改革にはあまり口出ししませんでした。

なので意次も、思う存分その政治手腕の振るうことができたんだ。

当時の幕政がどんな状況だったかというと、8代徳川吉宗による享保の改革を継続しているところでした。

享保の改革を簡単に説明すると、幕府の財政難を立て直すため、質素倹約、そして増税(税率UPや新田開発)を推進した改革でした。(改革の詳細は、別記事にまとめています。)

享保の改革は効果バツグンで、確かに幕府の財政を立て直すことに成功しました・・・が、改革の副作用で、次は別の問題が浮上することになりました。

問題は大きく2つありました。

問題①:増税の結果、農民の生活が苦しくなり百姓一揆が増えた。

財政難だからと言って、民に重い負担を強いたままではいずれ幕府は崩壊するだろう。

私は、郡上藩の百姓一揆で裁判を担当して、重税に苦しむ様子を目の当たりにしてきたのだ。

問題②:新田開発や増税により米の供給量が増えて、米価格が下がってしまった。

商品の値段というのは、基本的に需要と供給で決まります。

・欲しい人がたくさんいれば、買い手は商品が売り切れる前に高値であっても買おうとする(需要)

・逆に商品が大量に出回っていれば、売り手は売れ残りがでないよう、安値であっても売ろうとする(供給)

この2つのバランスで商品の価格は決まるのです。

米価格の下落というのは、例えるなら『これまで米200gで2匹買えた魚が、米価格が低下して米200gでは1匹しか買えなくなった。』っていう現象で、米価格が下がると、同じお米の量でも買える物が少なくなってしまいます。

少し難しい用語を使うと、経済学でいうインフレーションが起きたってことだね!

米価格の下落(インフレーション)の意味はわかったわ。

でも米価格の下落の何が問題だったのかしら。

問題だったのは、幕府で働く武士たちのお給料をお米(俸禄)で支払っていたことでした。

米価格が下がると、武士たちはお給料で買えるものが減るため、生活がどんどん苦しくなっていったのです。

※税収が増えてもその分米価格が下落すれば、幕府が買える物の量も結局変わらないので、「そもそも幕政対策になっているの?」っていう根本的な問題もあります。

徳川吉宗もこの問題を自覚していて、大阪にある堂島米市場の取引に介入して米価格を無理やり調整しようとしましたが、うまくいきませんでした。

田沼意次の幕政改革

年貢(米)にこだわっていては、幕政を立て直すことはできない・・・!

こう考えた意次は、米以外の収入源を確保するため、様々な政策を打ち出しました。

教科書に載っている重要な政策は次の5つです。

それぞれ詳しく解説していくね。

政策①:株仲間の奨励

株仲間というのは、同じ商売をしている同業者たちが集まって結成した組織のことを言います。

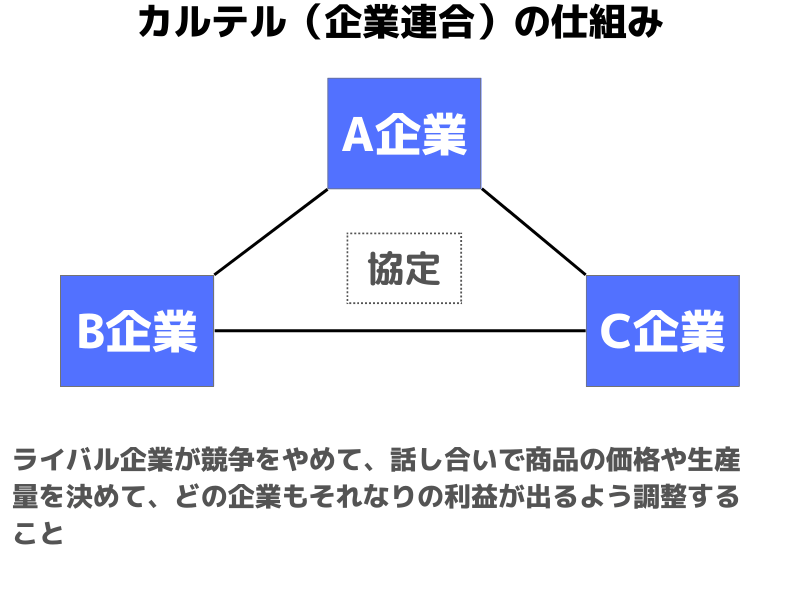

集まって何をしていたかと言うと、商品の販売数や価格をみんなで話し合って決めていたのです。今でいう談合です。

価格競争をすると儲けが少なくなって大変だから、争いなんてやめて話し合い(談合)で全て決めてしまおうぜww

株仲間は現代で言うと、カルテル(企業連合)に相当するよ。

株仲間は、実は徳川吉宗の時代に幕府公認とされていました。米の価格に苦心していた徳川吉宗は、株仲間を公認して幕府の監視下に置くことで、世間に流通している商品価格をコントロールしようと考えたのです。

意次は、この株仲間から冥加・運上という2つの税金を徴収することにしました。

冥加:株仲間の許可料として幕府に支払う税金

運上:株仲間の売上の一部を幕府に払う税金

商人にとって株仲間の公認は、幕府の干渉を受けるというデメリットがありましたが、逆に商売を独占できる上に、グルになって販売量や価格を決めることができる・・・などなどデメリット以上に大きなメリットがありました。

その見返りとして、幕府は冥加・運上を株仲間に要求したというわけです。

株仲間が増えれば冥加・運上の税収も増えるので、田沼意次は「みんなどんどん株仲間結成しようぜ!」と株仲間のことを積極的に世にPRしました。

政策②:大規模な新田開発

田沼意次は、徳川吉宗が行っていた金持ち町人をスポンサーにした新田開発を引き継ぎ、大規模な新田開発にも着手しました。

特に有名なのが、印旛沼・手賀沼の干拓工事です。

印旛沼・手賀沼は、関東最大の河川である利根川の流域に位置する巨大な沼地。

川の近くに沼地があるということは、その場所の土地の高さ(標高)が低いことを意味しています。

・・・つまり、利根川が洪水を起こすと真っ先に水没してしまう水害多発地帯が印旛沼・手賀沼でした。

田沼意次は、印旛沼・手賀沼を干拓(※)して水害を防ぐと同時に、沼地を新しく田んぼにしてしまおう・・・という巨大プロジェクトにチャレンジしたのです。

※干拓とは、湿地帯の水を取り除いて新たに田地などにすること。

なぜそんな危険な場所にわざわざ田んぼを作ろうと思ったのかしら?

それは、日本は国土のほとんどが山地で、田んぼを耕せる平地が限られていたからだよ。

良い土地はその多くが既に田んぼになっていたから、新しく田んぼを作ろうと思うと問題がある土地しか残っていなかったんだ。

・・・しかしながら、度重なる洪水が工事現場を襲い、巨大プロジェクトは失敗に終わりました。

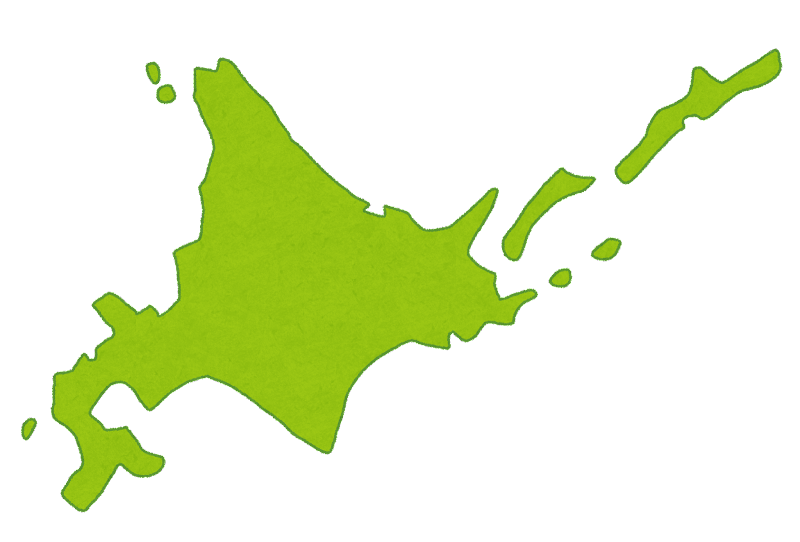

政策③:蝦夷地開拓とロシア交易

田沼意次は、貿易によって得られる利益を財政難対策に充てようとも考えました。

意次が特に目をつけていたのが、蝦夷地開拓とロシアとの交易です。

ロシアは寒冷の地であり、人々は食料を欲していると聞く。

蝦夷地を開拓して、そこで得られた農産物・海産物をロシアに売り捌けば大儲けできるのでは?

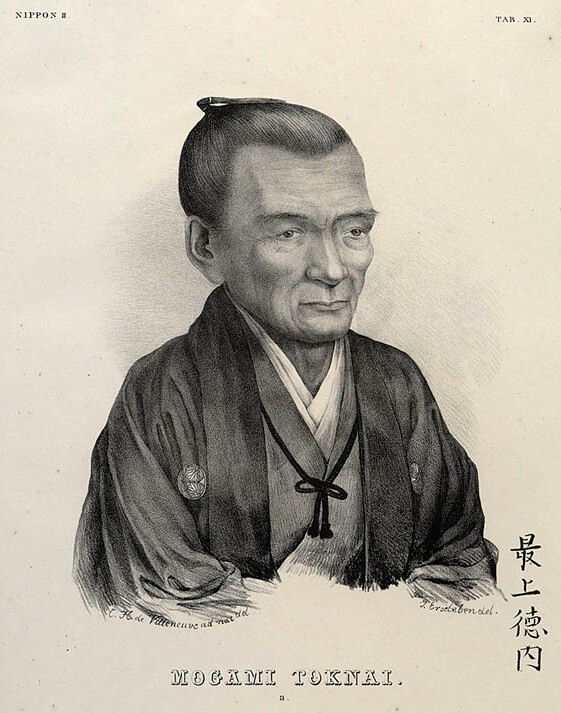

田沼意次は、仙台藩医師の工藤平助がロシアによる日本侵略の危険性を訴えた「赤蝦夷風説考」の意見を取り入れ、蝦夷地の調査を行うことを決断。

1785年、最上徳内らを調査団を派遣して、蝦蝦夷地の情勢やロシアの動向の調査を実施しました。

・・・が、翌年の1786年に田沼意次が失脚してしまい、蝦夷地開拓・ロシア交易の話は自然消滅することになります。

田沼意次が失脚した6年後の1792年、実際に日本との交易を求めてロシアからラクスマンがやってきました。

試みそのものは失敗に終わりましたが、その後、ロシアとの関わりは日本にとって避けられないものとなっていきました。

意次の失脚で話は頓挫したけど、意次の考え方は間違ってはいなかったんだね。

海外から銀をゲットする

田沼意次は、長崎での貿易にも力を入れました。

これまで日本は、生糸などの輸入品を大量に仕入れて、その対価として金銀をオランダや中国(清)に支払っていました。

逆に日本から諸外国へ商品を売り込めば、銀貨・金貨を諸外国からゲットできて幕府の収益源になるのでは?

田沼意次は、外国に需要があった日本の銅や俵物(※)を輸出量を増やすことで、逆に外国から金銀をゲットして幕府の財源とすることにしました。

※俵物:中国(清)で人気のあった干し鮑・いりこ・フカヒレなどの海産物のこと

金貨・銀貨の両替制度改革

当時、日本では諸事情により西日本では銀貨が、東日本では金貨が使われていました。

そのため、西日本・東日本を行き来すると銀貨⇆金貨の両替が必要となる上に、両替手続はとても複雑なものでした。

なぜかと言うと、銀貨は重さで取引する通貨『秤量貨幣』なのに対して、金貨は貨幣の枚数で取引する通貨(計数貨幣)だったからです。

両替は銀貨○グラム=金貨○枚という形で行われますが、銀貨は一枚一枚重さが違ったため、両替するたびに銀貨の重さを計らなければならず両替屋(両替商)に手数料を支払う必要がありました。

おまけに、金銀の交換レートは日々変動するため、両替のタイミング次第では損をすることもあり、気軽に両替することもできません。

この両替のハードルの高さが、日本の経済活動を邪魔している。

もっと両替がスムーズになれば、商業取引が活性化して運上の税収ももっと増えるはず!

・・・というようなことを考えた田沼意次は、金銀の両替の仕組みを見直すことにしました。

銀貨8枚=小判1枚で両替できる江戸時代初の計数貨幣の銀貨「南鐐二朱銀」を発行することにしたのです。

これなら両替の際にいちいち銀貨の重さを計る手間もありません。

さて、貨幣を新しく鋳造する際に大きな問題となるのは、「人々が新貨幣を受け入れてくれだろうか・・・」という問題です。

幕府は、これまでも新しい貨幣を造ったことがあります。・・・が、品質が悪い貨幣が多く、「これなら今まで貨幣の方がいいじゃん!」って話になって普及に失敗した例が多くありました。

南鐐二朱銀はそんな教訓が活かされており、銀の純度98%という超高品質な貨幣でした。

これまでに例がないほど高品質だった南鐐二朱銀は、西日本の商人たちにも抵抗なく受け入れられ、少しずつ世に普及していくことになりました。

江戸時代になって経済が発展し始めると、東と西で貨幣制度が全く違うことは、経済活動を邪魔する大きな問題となっていきました。

8枚で小判1枚と同じ使い方ができる南鐐二朱銀の登場は、日本の通貨統一に向けた大きな一歩となりました。

ちなみに、日本の貨幣制度が完全に統一されるには、明治時代の1874年に出された新貨条例の制定を待たなければなりません。

田沼時代の光と闇

5つの政策を見るとわかるように、田沼意次の政策は商業と深く結びついていました。

幕府と商人の結びつきが強まると、民間の経済活動が活発になり、その結果、田沼時代には学問・文化・芸術面で多様な発展が見られました。

文化・学問面では、浮世絵や小説(洒落本・黄表紙)など、江戸の娯楽文化が大きく発展しました。

※洒落本は今でいうエロ小説、黄表紙はマンガです。

田沼時代に名を馳せた人物には、浮世絵では喜多川歌麿、洒落本・黄表紙では山東京伝がいます。

他にも、田沼時代には積極的な海外交易が行われたため、平賀源内によるエレキテルの発明や、杉田玄白らによる解体新書の出版など、学問・技術の面でも大きな発展が見られました。

一方、幕府と商人の結びつきが強くなったことで、役人と商人との間で賄賂が横行するようになり、政治の腐敗が進んだ・・・とも言われています。

田沼意次=賄賂政治家というイメージも、この幕府と商人との深い結びつきから由来しているものです。

田沼意次=賄賂政治家は本当なのか?、実は今でもその評価ははっきりと定まっていません。

確かに商人たちと深い関係を持つからには、お金で物事を解決することはあったことでしょう。しかし、当時は田沼以外にも多くの役人が賄賂を行っていたことから、田沼だけが賄賂を受けていた悪人とのレッテルを貼らされるのは言い過ぎなのではないか・・・という意見もあります。

田沼時代の改新的な政策には、幕府内で反対意見も多かったため、田沼意次=賄賂というイメージは、意次の反対勢力が、悪評を広めるために流したものだ・・・とも言われているよ。

ただ、役人の賄賂を揶揄する次のような言葉が残されていることからも、民衆からのイメージは確かに田沼意次=賄賂だったようです。

・「役人の子はにぎにぎをよくおぼへ」(役人たちが手を握って賄賂をねだる様子を、それを見ていた子どもが真似ている)

・「世にあうは 道楽者に奢り者 ころび芸者に山師・運上」( 今の世は、道楽に溺れる者、他人を見下すような傲慢な者、不正や賄賂でずる賢く利益を得ようとする者ばかりだ。)

田沼時代の終わり

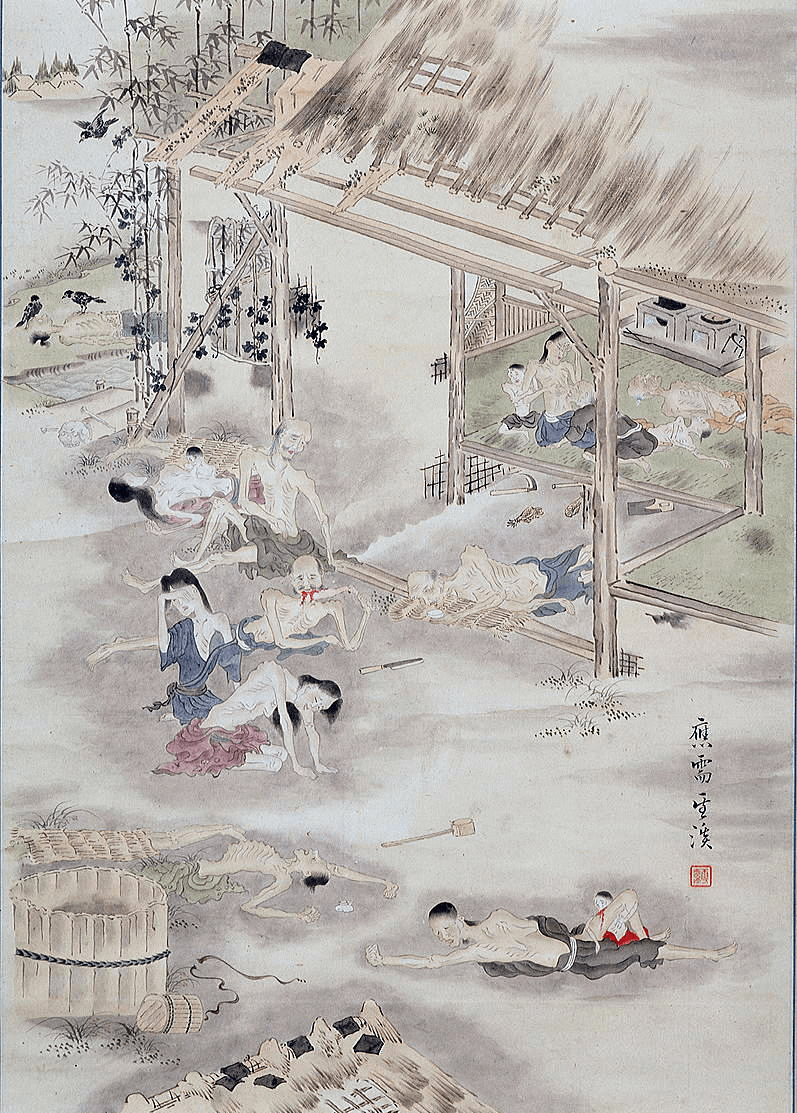

1782年、田沼時代の終焉をもたらすことになる大きな事件が起こります。

・・・それが、天明の大飢饉です。

1782年から日本は冷害に見舞われ、さらに翌年1873年に浅間山が大噴火したことも重なって、天明の大飢饉は1788年頃まで続いいた大飢饉となりました。

さすがの田沼意次も、この大飢饉に対しては無力でした。

東北地方を中心に農村では餓死者が続出。

江戸などの都会では米価格が大高騰したため、米を買えない人々が米問屋を次々と襲いました。(打ちこわし)

そして、対策を打ち出せない幕府に対して、民衆の不満は日に日に増すようになります。

田沼は、金持ち商人のことばかり気にして、俺たちのことなんか気にもかけていない。

きっと今も商人たちから賄賂をもらって、私腹を肥やしているに違いない!

1784年、さらなる事件が起こります。

田沼の子である田沼意知が、江戸城内で刺殺される殺人事件が起こったのです。

犯人は、佐野政言という旗本(幕府直属の家臣)の男。

犯行動機は、私怨によるもの(意知が貸した物を返してくれない・賄賂をあげたのに役職をくれない)だったようです。

それでも、飢饉に苦しみ田沼意次に不満を持っていた民衆たちは、佐野政言のことを『世直し大明神』と、まるで正義のヒーローかのようにもてはやしました。

批判の声が高まり、苦しい立場に立たされた意次は、その後もなんとか政権を握り続けたものの、後ろ盾になってくれていた10代将軍の徳川家治が1786年に亡くなると、田沼意次も失脚。

田沼時代に行われた政策もその多くが中止となり、田沼時代は終わりを迎えました。

11代将軍の徳川家斉の時代になると、田沼意次に代わって新たに老中に抜擢された松平定信が政策を担うようになり、田沼時代の弊害を克服しようと寛政の改革を断行することになります。

失脚後も田沼意次は、2万石の所領と大阪・江戸にある屋敷の没収、さらには相良藩の城の破壊など過酷な処分を受け、失脚から2年後の1788年、失意の中、その生涯に幕を閉じることとなりました。

新しく政治の実権を握った松平定信が、低い身分から成り上がった田沼意次を政敵を見なしていたため、失脚後の処分が過酷になった・・・と言われているよ。

田沼意次まとめ

田沼意次は、その実力で低い身分から老中にまで成り上がり、「年貢にこだわっては幕府は立て直せない」と見るや、これまでにない斬新な改革を次々と打ち出しました。

その改革は「国内経済を活性化させて外貨も稼げば、幕府財政も立て直せる」という、どちらかといえば現代の資本主義に近い考え方であり、田沼意次の改革は時代を先取りしていた・・・という指摘もあります。

また、田沼時代の改革は、経済や学問、文化には大きな貢献をしましたが、幕府財政は思うようにいきませんでした。

田沼時代が始まると、幕府財政がだんだん悪化し始め、この財政悪化も田沼意次失脚の一因になったのだろうと言われています。

田沼時代の幕府財政が良くなかった背景には、田沼時代(1772年〜1786年)に天災が集中して起きた・・・という外部要因もあったと言われています。

最後に、田沼意次の生涯を年表でまとめておきます。

- 1719年意次、江戸で生まれる。

- 1734年父が亡くなり、600石の遺産を受け継ぐ

- 1758年1万石まで出世して大名となる。

- 1767年さらに出世して側用人になる。

- 1772年さらにさらに出世して老中になり、幕政の実権を握る【田沼時代のスタート】

南鐐二朱銀の発行

- 1782年天明の大飢饉が起こる。印旛沼・手賀沼の干拓開始。

- 1784年意次の息子が、佐野政言に殺される

- 1786年10代将軍徳川家治が亡くなる。田沼意次が失脚する。

- 1788年田沼意次、亡くなる。(享年70歳)

コメント