今回は、源平合戦の最後の戦い、壇ノ浦(だんのうら)の戦いについて紹介します。

壇ノ浦戦い当時の戦況

まずは、壇ノ浦の戦い当時の戦況について紹介しておきましょう。

1184年2月、福原付近を本拠地とする平家軍に三種の神器の奪還を名目とした源氏軍が襲い掛かります。

福原は北西を険しい山、南は海に囲まれた天然の要塞でしたが、源義経の超活躍によって平家軍を四国の屋島に追い込むことに成功します。この戦いが有名な一ノ谷の戦い。

しかしながら、源氏軍の攻勢はここまで。平家の次の本拠地屋島を攻めるには、船が必要でしたが、源氏軍は船を持っていなかったのです。

それでもジワリジワリと源氏軍は平家軍を追い詰めていきました。一ノ谷の戦いから一年が経った1185年2月、水軍を得た源義経の奇襲により屋島を攻め落とすことに成功します。

1185年当時の平家軍の拠点は2つありました。それが四国の「屋島」と下関の「彦島」です。海上戦が得意な平家軍はその長所を最大限に活かせる島を拠点としていたのです。

しかし、源義経により屋島は攻略されてしまいました。もはや平家軍が頼る場所は彦島しかありません。

平家軍は窮地に追い込まれていました。本来なら、彦島から九州へと渡り九州で体制を立て直すこともできました。ところが、平家軍の逃走ルートを塞ごうとした源範頼により九州地方はすでに制圧され、平家軍は彦島からの逃げ道を失ってしまいます。

屋島の戦いと違い、彦島での戦いは平家にとっては逃げ場のない背水の陣での戦いとなります。しかも、九州を抑えられ、中国地方・四国地方も義経に制圧されつつあった彦島の平家軍は完全に孤立状態にあり、もはや平家軍に勝ち目はありません。

そんな中、遂に平家の最後の拠点、彦島にて源氏軍との戦いが起こります。1185年3月、歴史上有名な壇ノ浦の戦いです。

壇ノ浦の戦いは海上戦!

屋島の戦いに勝利した源義経は、最終決戦の地、壇ノ浦へと進軍します。屋島の戦いでの平家軍の敗北を知った周辺の人々の中には、義経に味方する者も増え、義経の水軍もそれなりの兵力になっていました。

本格的な水軍を得た源義経に対抗せんと、平家軍も彦島から水軍を出動。こうして、海上で平家軍と義経軍が衝突することになります。九州の源範頼は、平家軍の背後を断つべく海岸線で兵を構えています。

運命を決めた潮の流れ

平家軍的には負けを絶対に許されない絶望的な状況ですが、壇ノ浦の戦いは海上戦。海を熟知した平家軍が戦いを有利に進めてゆきます。

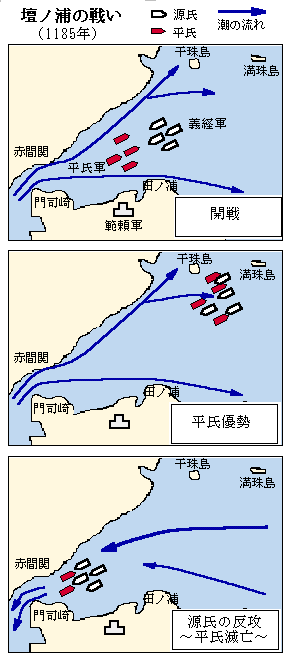

両者の勝敗に重要な影響を与えたのは、壇ノ浦の潮の流れだったのではないか?と言われています。

(出典:wikipedia「壇ノ浦の戦い」)

戦いの序盤は、潮の流れに乗って平家側が義経軍に向かって襲いかかってきます。窮地に追い込まれているとはいえ、やはり平家の水軍は強い!源義経は、潮流に向かう形だったこともあり、ドンドン後ろへと後退してしまいます。

壇ノ浦の戦いと源義経の戦法

戦いは、平家軍優位で進んでいきました。

しかし、源義経も黙ってやられるわけにはいきません。一ノ谷の戦い、屋島の戦いに続き、ここでも源義経は奇抜な戦略を用いることにしました。

その奇策とは・・・「敵軍の武士ではなくて、水夫を矢で狙い、船の機動力を奪う!」というものでした。当時の戦では直接戦に関わらない水夫などを狙うことはタブーとされていたため、源義経の奇策はまさに掟破りの策だったのです。

当時は「夜襲は卑怯だ!」とか「水夫は狙うな!」とかそんな独自ルールがありましたが、東国で自分の領土を守り、生き抜くために必死の戦いをし続けてきた東国武士にはそんなルールは通用するはずがなかったのです。ルールとは、お互いに同じ土俵に立った時にしか成立しないものです。貴族化した平家と東国武士とではもはや同じ土俵にすら立っていなかったのです。

ただし、この時の詳しい戦況はわかっておらず、上記の卑怯戦法も後世が作り上げた1つの説にすぎない・・・とも言われています。

平家軍の離反

「平家物語」という物語によれば、劣勢に立たされた源義経が平家に対抗できたのは、平家側で源氏に寝返る離反者がいたからだ・・・と書かれています。

戦況的に平家軍は絶望的な立場に立っており、離反する武将たちがいてもなんらおかしくはありません。

義経の水夫狙い撃ち戦法も平家側の寝返りも両方、十分にありえそうな話ですが、いかんせん真実はわかりません。ここら辺は、読み手の方それぞれで脳内補完して楽しめればそれで良いのではないでしょうか。

壇ノ浦の戦いと平家の人々

序盤こそ潮の流れに乗って、圧倒的優位に戦いを進めていた平家でしたが、次第に源氏軍が押し返します。さらに重要だったのは、潮の流れが逆転したことです。

潮の流れが逆転し、源氏は潮の流れに乗って平家を攻め入ります。潮の流れにも裏切られた平家側にもはや勝ち目はありません。

船上でパニックに陥った多くの人々が、次々と入水し、多くの人が命を落とします。

壇ノ浦の戦いと安徳天皇の最期

大パニックに陥り、次々と海に沈んでゆく兵士たち。平家の敗北を確信した平知盛(とももり)が安徳天皇とその祖母である二位尼(にいのあま。平時子のこと)の下へ戦況報告をしました。

平知盛は、平家側でも特に優秀な武将で、当時は平家の重要拠点だった彦島の総大将に任命されていました。

平知盛は、次のように戦況報告したと言われています。

平知盛「平家の命運はもはやこれまで。敵に見られたくないものは海へ捨て、船の掃除をしてください」

さらに、二位尼に仕える女房に戦況を尋ねられた平知盛はユーモアたっぷりに笑いながらこう答えたと言われています。「これから皆さんは、関東武士の姿をお目にかかることになりますよ!」

女房の眼前に敵兵が現れるというのは、つまり「敵兵に捕まり、遊び女にされますよ」ということ。平知盛はオブラートに包みながら、「このままだとあなたたちは敵兵の遊び女になってしまうでしょう」とイギリス並みのブラックジョークを言っているわけです。絶望的な状況の中、このような発言をできる平知盛は機知に富んだ人物だったんじゃないかなと個人的に思います。

最悪のシナリオを想定済みの二位尼は「遂にこの時が来たか・・・」と安徳天皇もろとも入水の覚悟を決めます。船内にいた二位尼は安徳天皇を抱え、船上に登ります。

安徳天皇は当時まだ6歳。何も知らない安徳天皇は二位尼に尋ねます。

安徳天皇「おばあちゃん、どこへ行くつもりなの?」

これに涙ながらに二位尼が答えます。

二位尼「君(安徳天皇)は前世の良き行いにより、帝となられましたが、悪縁によりその命運は尽きてしまいました。東の伊勢神宮に別れを告げ、西の極楽浄土に御念仏くださいませ。あの波の下には、極楽浄土と呼ばれる素晴らしい都がございます。そこへ君を連れてゆくのですよ」

安徳天皇も、流石に状況を察し涙ながらにこれに応じます。二位尼が安徳天皇を腕から下ろすと、安徳天皇は手を合わせ東に向かって礼を、西に向かって念仏を唱えます。

それを終えると、二位尼は再び安徳天皇を腕に抱え、「波の下にも都がございますよ」と安徳天皇を慰めながら共に入水します。

こうして、安徳天皇はわずか6歳で壮絶な死を遂げることになるのです。天皇が入水するなど日本では前代未聞の出来事です。

しかしながら、一緒に入水した二位尼は運悪く?敵兵に引き上げられ自害することができませんした。二位尼は、その後も生き続けますがその生涯は今でもよくわかっていません。

壇ノ浦の戦いと猛将、平教経(のりつね)

安徳天皇や二位尼を始めとし、次々と味方が自害してゆく中、「最後に一矢報いん!」と最期まで戦うことを諦めなかった人物もいました。それが平教経(のりつね)という人物です。

平教経は平家随一の猛将で、源氏軍でいう源義経的な存在の強者でした。

矢尽きるまで敵を射抜き、矢が無くなれば刀で敵を斬りまくります。既に諦めモードに入っていた平知盛は「もはや無駄なこと。罪なことをするのはやめよ。一兵卒を討ったところで、敵に一矢報いることなどできまい。」と平教経を諭します。

しかし、これを聞いた平教経はさらに強気になり「ならば敵の大将を討てば良い」と言い、敵兵の船を次々と乗り移り、敵を薙ぎ払いながら源義経を探します。

源義経の八艘飛び伝説

平教経は遂に源義経を発見します。

が、猛将の平教経とまともにやりあわない方が良い・・・と考えた源義経はまたもやトンデモナイ行動を取ります。

トンデモナイと言っても平教経から逃げただけなのですが、その逃げ方が凄かった。八艘の船をピョンピョンと超人的な動きで次々と船を渡り移り、あっという間に平教経の目の前から姿を消してしまったのです。

この超人的な義経の動きを見た平教経は、もはや義経を討ち取ることはできないと諦め、敵兵と共に海へ沈んだと言われています。

平教経は、源平合戦最後の大きな見せ場を作った人物でした。(平教経は一ノ谷の戦いで亡くなったという史料も残っており、上の話の真偽は微妙なところですが)

壇ノ浦の戦いと平知盛(とももり)

安徳天皇の入水、そして平教経の最期の鬼神の如き暴れっぷり。それらを目の当たりにした平知盛は、自らも入水し、自害することを決意。

「見るべき程の事をば見つ。今はただ自害せん」

こう言って、錨を体に巻きつけ海に沈みました。さて、平知盛は彦島の総大将を任されるほどの勇将。その最後の言葉は、非常に重みがあります。

「見るべき程の事をば見つ。」とは「生きている上で見るべきものはおおよそ見てしまった。」という意味。

「平家物語」は、盛者必衰の理を平家の隆盛から滅亡までの物語で体現したものですが、平知盛の「見るべき程の事をば見つ。」とは、安徳天皇の入水によって盛者必衰の理を最初から最期まで見届けた・・・と言っているのです。

壇ノ浦の戦いと平家の棟梁、平宗盛

平教経に平知盛、平家軍の中枢を担う武将たちも次々と入水してゆく中、平家の棟梁であった平宗盛はこれらの猛将たちとは対照的な死を遂げることになります。

平宗盛は、身内の人が次々と自害してゆく中、最後まで死にたくない一心でひたすら逃げ回ります。

最後の最後で入水を図るものの、平宗盛は泳ぎが得意だったこともあり、最後まで自害することができません。死にきれない平宗盛は源氏軍に捕らえられ、鎌倉へと連行されてゆきます。

死にたくない平宗盛は、源頼朝の前でも必死に助命を懇願。その生にしがみつく様子に、源頼朝は「これが清盛の息子か・・・」と失望したと言われています。

平宗盛は「自害できるような器の人間ではない」とか「何かあればことを荒立てぬよう知らぬふりをする」とか色々とボロクソに書かれている記録が多く、その最期もなんとも惨めな最後として描かれています。

結局、平宗盛は処刑されるのですが最後は息子のことを想って死んだと言われています。武将や棟梁としてはイマイチだった平宗盛でしたが、息子想いの良き父だったのかもしれません。

壇ノ浦の戦いと源頼朝

壇ノ浦の戦いによって平家は滅亡したわけですが、意外にも源頼朝がこれを一辺倒に喜んだかは疑問です。

何よりも致命的だったのは、三種の神器の奪還に失敗してしまったことです。二位尼と安徳天皇が入水した話をしましたが、二位尼はこの時、三種の神器をも抱えたまま海へ沈みました。

壇ノ浦の戦いの後、すぐに三種の神器捜索を始めましたが遂に三種の神器の1つである「草なぎの剣」だけは見つけることができませんでした。

源頼朝は、三種の神器を最強の交渉カードにし、将来来るべく後白河法皇との政治交渉を優位に進めようと考えていましたが、三種の神器の奪還失敗によりこの策は水泡に帰してしまいました。

そもそも、源頼朝は平家を滅亡させる意図はなかったのでは?とも言われています。なぜなら、源範頼から届く状況報告は兵站不足や兵士の士気低下などネガティブな報告ばかりで、平家を滅亡させることなどできない・・・と考えていた可能性が高いからです。

源頼朝は、平家滅亡は無理でも三種の神器さえ奪還できれば・・・と考えていました節がありますが、源義経が超有能すぎたことが嬉しい?誤算だったと言えます。ただし、三種の神器奪還という目的のみを考えるならば、武力で強引に平家を滅ぼし、安徳天皇や二位尼を自害へと追い込んでしまったことは失策と捉えることもできます。

このように、源頼朝にとって壇ノ浦の戦いの勝利が素直に喜べるものだったかどうかは、一考を要するような気がします。

試される源頼朝の政治手腕

源頼朝の頭の中には、常に武士による新たな政治機構「鎌倉幕府」を樹立という目的がありました。

源頼朝は、この目的を達成するため源平合戦による混沌とした政治情勢を巧みに利用してきました。その最たる例が、有名な寿永二年十月宣旨です。

国の乱れを利用し、自らの影響力を拡大してきた源頼朝ですが、壇ノ浦の戦いが終わり平時になってしまえば、そのようなことはできなくなってしまいます。

壇ノ浦の戦い後の源頼朝の主戦場は朝廷に移り、その相手は権謀術数の天才である後白河法皇。

源頼朝にとって、壇ノ浦の戦いの勝利は自らの政治手腕が試される新たな戦いの始まりでもあったのです。

壇ノ浦の戦い後

上にも書いたように源頼朝にとっては、壇ノ浦の戦いは新たな政治争いの始まりでしかありません。

源頼朝は、壇ノ浦の戦い後、戦時中ということで特例的に認められていた寿永二年十月宣旨によって得た東国の支配権や、西国での兵糧米徴収権などを平時中でも後白河法皇に認めさせるよう政治交渉を進めてゆきます。

この政治交渉の成果こそが、歴史の教科書にも乗っている「守護・地頭の設置」と言われるものです。

また、源平合戦で超人的な活躍をした源義経ですが、壇ノ浦の戦い後、政治的に源頼朝と対立するようになります。源義経が、政治的に対立している後白河法皇に懐柔され、源頼朝にとって危険人物になりつつあったからです。

鎌倉幕府の樹立と奥州合戦へ

源頼朝は、後白河法皇と親しくする源義経に激怒し、源義経を鎌倉から追放。後白河法皇にとって懐柔した源義経は源頼朝との政治交渉のとっておきの交渉カードでしたが、源頼朝が義経と断絶したことで後白河法皇の作戦は失敗。日本の政治は次第に源頼朝優位で行われてゆくことになります。

各地に「守護」と「地頭」という源頼朝が任命する人物の配置を認めさせ、武士主導の国造りを着実に進めていきます。

さらに、追放した源義経が奥州の藤原氏のところにいることを知った源頼朝は、「私の敵(義経)をかくまった罰として奥州藤原氏を滅ぼす!」という名目の下、1190年、栄華を誇った奥州藤原氏をも滅ぼしてしまいます。

奥州藤原氏は、鎌倉を背後から脅かす源頼朝にとっては厄介な存在。その存在を義経をかくまったことを理由として潰したことで、頼朝の敵はいなくなり、日本は源頼朝を中心とした武士の国へと大きく変わってゆくのです。

コメント

建礼門院は徳子(安徳帝 母)です。安徳天皇と入水した、平時子は二位尼です。

大事な部分を誤っておりました。修正を致しました。

前に書いた記事を見返すことがなかなかできない為、大変助かりました。ご指摘ありがとうございました。

安徳天皇が二位の尼に抱かれて関門海峡に入水された時の年齢が、6歳と8歳の記述がありますが、どちらが正しいのでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。数えと満年齢がごちゃまぜとなっておりましたので、表記を統一させていただきました。

寝返るが願えるになっています。

ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。