今回は、平安時代中期に行われた摂関政治について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

摂関政治とは

摂関政治とは、藤原氏が摂政・関白の役職を独占して、政治を支配し続けた政治スタイルのことを言います。

時代で言うと、10世紀後半〜11世紀(900年代後半〜1000年代)にかけて摂関政治が行われました。

まず簡単に、摂関政治が始まるまでの時代の流れを確認しておきましょう。

そもそも日本は、701年に大宝律令が制定されて以降、律令に基づく国家造りを目指していました。

・・・が、800年代に入ると律令の内容が時代の変化に対応できなくなり、900年代に入ると律令が機能しなくなっていきます。

律令っていうのは、今でいう法律です。

少しだけ想像してみてください。法律がなくなった現代日本の様子を・・・。

そこには、金と暴力と権力だけがものをいう弱肉強食の世界が広がっていることでしょう。これと同じことが、900年代の日本で起こったわけです。

実際に900年代に入ると、朝廷では金と権力を持つものが政治を支配するようになり、地方の人々は自分を守るため武装化するようになりました。(この武装化した人々が後の武士になります。)

そんな無秩序な時代の中、政治に新しい秩序をもたらしたのが摂関政治です。

藤原氏は摂政・関白の地位を利用して、

政治の実権を握り、

広大な荘園を手に入れ、

官職をエサにして各地の武士たちを従えました。

つまり、金・権力・軍事力を手に入れたのです。

そして、手に入れた金・権力・軍事力を利用し、律令に代わって日本の政治を支配したのが摂関政治です。

摂関政治が始まった時代背景【摂政・関白の登場】

まずは摂関政治の肝となる「摂政」「関白」の話をしていきます。

摂政ってなに?

摂政っていうのは、天皇が幼かったり病弱だったりするときに、ピンチヒッターとして天皇に代わって政治を行う役職のことを言います。

摂政は天皇代行として絶大な権力を持つため、古来より摂政に就任できるのは皇族に限られていました。

858年、約200年ぶりに摂政を置かなければならない事態が起こりました。

清和天皇という天皇が、わずか9歳で即位したのです。

※父の文徳天皇が若くして亡くなってしまったため、清和天皇が幼いまま無理やり天皇即位することになったのです。

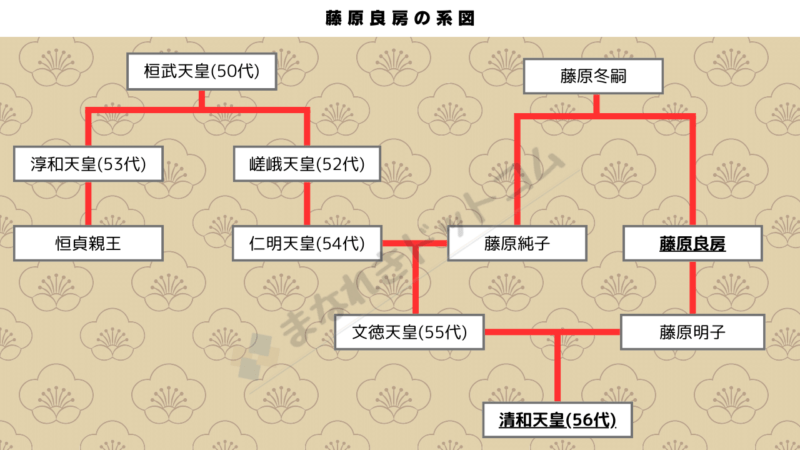

この時に摂政になったのが、藤原良房という男でした。

あれ?摂政って皇族の人しかなれないんじゃないの?

藤原良房が、前例をぶち壊せた背景には、大きく2つの特殊事情がありました。

事情①:藤原良房は、文徳天皇(清和天皇のお父さん!)と深い結びつきを持っていた。

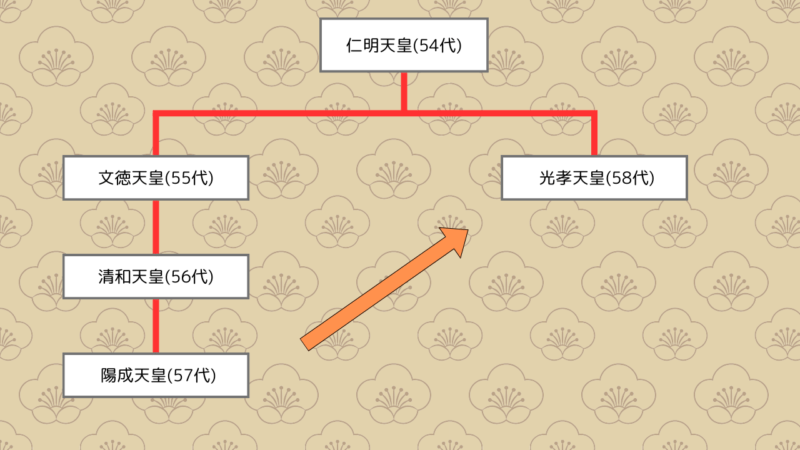

少しさかのぼって仁明天皇の頃(833年〜850年)の話をします。

当時、仁明天皇の次の天皇候補(皇太子)は、淳和天皇の息子である恒貞親王にすでに決まっていました。

しかし、自分の息子を次の天皇にしたかった仁明天皇は、藤原良房と組んで承和の変(842年)を起こし、恒貞親王を皇太子の座から追放してしまいました。

そして次に皇太子となり、天皇即位したのが文徳天皇なのです。・・・つまり、文徳天皇が天皇になれたのは藤原良房によるところが大きかったということです。

そのため、文徳天皇は藤原良房とは切っても切れない関係で、文徳天皇は基本的に政治のことを藤原良房に任せていました。

事情②:藤原良房は、清和天皇の母方のおじいちゃん(外祖父)だった。

当時の社会には「子どもは母の実家で育てるもの!」という風習があったので、母の実家の長である母方のおじいちゃん(外祖父)は、子育てに強い影響力を持っていました。

清和天皇も藤原良房の家で育てられていたので、なので「外祖父が孫の清和天皇の面倒を見るのは当然だよね!」っていうのが当時の人々の常識的な考え方でした。

※当時の結婚・子育て事情は、以下の妻問婚の記事で詳しく紹介しています。

文徳天皇との深い関係性と外祖父という立場が、前例をぶち壊して藤原良房を摂政にまで押し上げたのです。

関白ってなに?

ただ、摂政はあくまでピンチヒッターです。

成人した天皇が登場すれば藤原氏の出番は終わる・・・はずでしたが、そうはなりませんでした。

なぜなら、良房の養子だった藤原基経という人物が、またもや一計を案じたからです。

884年、藤原基経は、陽成天皇を譲位に追い込み、血筋的に本来なら天皇になれるはずのなかった光孝天皇を支援して天皇即位させてしまいました。

藤原基経は、天皇即位の見返りとして「天皇が成人しても、摂政みたいに権力を握れる役職を作って、俺をその役職に任命しろ!」と条件を持ち出し、光孝天皇はこれに応じました。

こうして登場した、成人天皇の政治を補佐する役職のことを関白といいます。

こうして、天皇が幼いときは摂政、天皇が成人したときは関白になれば、天皇に代わって絶大な権力を振るえるようになりました。

摂関政治が完成するまで

良房・基経がやりたい放題やった結果、藤原氏はいろんな人たちから警戒されるようになり、基経が亡くなった後、藤原氏の動きは少しだけ落ち着きました。

※摂政・関白が置かれない時代もチラホラあって、摂政・関白の置かれなかった醍醐天皇・村上天皇の治世は「藤原氏に支配されない理想の政治」ということで、それぞれ治世の年号をとって延喜・天暦の治と呼ばれるようになりました。

・・・しかし、藤原氏が警戒されるようになっても、藤原氏が金・権力・軍事力の3点セットを持っていたことには変わりありません。

900年以降、藤原氏をなんとかしようといろんな対抗馬が現れましたが、誰も藤原氏の勢いを止めることはできませんでした。

969年、最後の対抗馬である源氏と藤原氏の間で、激しい政争が行われました。(安和の変)

結果は、藤原氏の勝利。この勝利によって藤原氏に対抗できる勢力はいなくなり、朝廷内は藤原氏の独壇場となります。

ライバルさえ消えてしまえば、摂政・関白として政治の実権を握るのは簡単です。

安和の変の後、摂政・関白は途切れなく置かれるようになり、こうして始まったのが摂関政治となります。

摂関政治の全盛期

ライバルが消え去ると、次は摂政・関白の座をめぐって藤原氏同士が争うようになりました。

たくさんいる藤原氏の中でも、摂政・関白に選ばれた者は氏長者と呼ばれ、ただでさえ強い藤原氏全体を統率するリーダーの役割も持つようになり、その権力は絶大なものとなります。

氏長者は、一族全体の荘園や氏寺の管理(※)を行い、一族内の人事権も持っていました。

※藤原氏の場合、氏寺は興福寺で、他にも藤原氏専用の学校だった勧学院の管理も行われました。

朝廷で良い官職を得るには氏長者からの推薦が必要だったので、氏長者に認められなければ出世することもできなかったのです。

この氏長者(≒摂政・関白)をめぐる争いに大勝利し、同族争いに終止符を打ったのが、あの有名な藤原道長です。

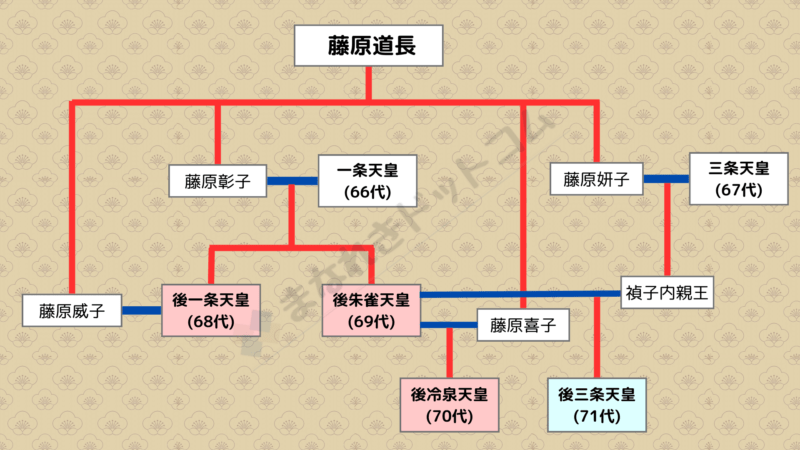

藤原道長は、自分の娘を次々と天皇に嫁がせて、外祖父として圧倒的な権力を手に入れ、摂関政治の全盛期を築きました。

実際に系図を見てみると、

後一条天皇(1016年〜1036年)

後朱雀天皇(1036年〜1045年)

後冷泉天皇(1045年〜1068年)

と三代に渡って外祖父の地位を盤石なものにしていることがわかります。

摂関政治の全盛期を築いた藤原道長ですが、実は道長本人は、後一条天皇の時代にわずかに一年だけ摂政になっただけで、摂政・関白だった期間はほとんどありません。

全盛期を築いたのに当の本人がほとんど摂関になっていないって、どーゆーことなのかしら?

その理由は、道長が、摂関の役職をすぐに息子の藤原頼通に譲ってしまったからです。

ただ、道長は息子の頼通にも、孫の天皇にも口出しできる立場だったので、事実上は、摂政・関白を超越する大権力者として君臨し続けました。

摂関政治の終わり

しかし、摂関政治は藤原道長・頼通親子のころがピークであり、その後は衰退していくことになります。

大前提として、そもそも摂関政治は運ゲーでした。

摂関政治で最も大事なのは、天皇の外祖父になることです。

そして天皇の外祖父になるには、いくつかのステップをクリアしないといけません。

- STEP①妻に娘を産んでもらう

- STEP②娘を天皇に嫁がせる

- STEP③娘に孫(男の子)を産んでもらう

- STEP④孫を天皇即位させる

- STEP⑤外祖父として権力を手に入れる!!

鬼門になるのが、STEP①と③です。

なぜなら、子供が生まれるか?とか、生まれる子供は男か女か?という問題は、神のみぞ知るまさに運否天賦の問題だったからです。

藤原頼通は、父の道長みたいに娘に恵まれず、唯一の娘を後冷泉天皇に嫁がせるも、男の子を出産することができませんでした。

つまり、上のステップでいうSTEP③に失敗したわけです。

・・・その結果、藤原氏を外祖父としない天皇が登場しました。

その天皇というのが、後三条天皇です。

後三条天皇は、藤原氏を頼らず自らの手で政治を行ったため、後三条天皇の登場によって長く続いた摂関政治は終わることになりました。

後三条天皇以降は、外祖父ではなくて天皇のお父さん(上皇)が権力を握る院政がブームとなり、摂関政治が復活することもありませんでした。

※摂政・関白という役職そのものは残り続けましたが、もはや絶大な権力を持つことはなくなりました。

摂関政治の仕組み

ここまで摂関政治の始まり〜終わりの話をしてきたので、最後に「摂関政治が具体的にどんな風に行われていたのか?」について触れておきます。

国政について何か問題が起こると、まず朝廷の偉い人たち(左右大臣とか)が陣定と呼ばれる会議を開いて、解決策について議論を行います。

陣定で出た意見は、まず摂政・関白に報告され、内容に問題なければ天皇にも伝わります。そして、陣定の意見を参考にしながら、摂政・関白と天皇が協議して対応策を決定します。

そして対応策が決まると、仕事が各省に振られて政策が実行に移される・・・というのが、摂関政治の流れです。

摂関政治で重要なポイントになるのは、「陣定で出た意見は、まず摂政・関白に報告される」って部分です。摂政・関白は、日々大量に送られてくる天皇への意見や報告を、事前にチェックする権限を持っていました。

この権限はめちゃくちゃ強力でした。なぜなら、摂政・関白にとって不都合は話だったら、天皇へ報告しないようにしたり、自分の都合の良い部分だけを天皇に伝えたりできるからです。

摂政・関白は、天皇に直接意見できる立場上、貴族たちの人事権も握っていたため、摂政・関白が親戚たちを優遇しまくった結果、朝廷の主要な役職は藤原氏だらけになってしまいました。

朝廷の要職を藤原氏が独占してしまうと、中・下貴族たちの多くは、生き残りをかけて地方の有力者(国司)になることを目指すようになります。

そして中・下貴族は、国司になるため、人事権を握っている摂関家をはじめとした藤原氏に取り入るようになりました。

こうして、誰も摂関家に逆らえなくなり、その結果、摂政・関白が絶大な権力を持つようになったのが摂関政治の仕組みです。

摂関政治というと、なんだか「藤原氏が天皇を裏で支配している悪い政治!」みたいなイメージがあるかもしれません。

・・・確かにその考えも一理あるかもしれません。ただ、摂関政治には「天皇がどんな人物であっても、摂政・関白がしっかりしていれば政治が安定する!」というメリットもありました。

天皇家にとって一番大事なのは「血筋を絶やさないこと。」なので、血筋を絶やさないため、幼少だったり病弱な人物であっても天皇に即位させないといけないことが、これまでの歴史の中で多々ありました。

摂関政治ならどんな天皇でも一定の政治水準は保てるので、天皇家は血筋を繋ぐことに専念することができ、その代わりに政治は摂関家に任せる・・・といういわば分業的なことができたわけです。

コメント