今回は、摂関政治の全盛期を築き、絶大な権力を手に入れた藤原道長について、わかりやすく丁寧に解説していくね。

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

偉大な父、藤原兼家

絶大な権力を手に入れて、平安時代の代表的な人物として語られる藤原道長ですが、その権力の土台を築いたのが父の藤原兼家という男でした。

まず初めに、道長のお父さん藤原兼家のことを少しだけ紹介しておきます。

969年、藤原氏が源氏で左大臣の源高明を政界から追放すると(安和の変)、藤原氏に対抗できる一族がいなくなり、朝廷は藤原氏一色となりました。

朝廷を牛耳った藤原氏は、摂関の地位(摂政・関白のこと)をめぐって、次は一族内で熾烈な政争を繰り広げるようになります。

この熾烈な政争に勝ち残ったのが、道長の父、藤原兼家でした。

摂政・関白の地位を得るポイントは、天皇の外祖父(母方のおじいちゃん)になることで、外祖父になるには次の手順を踏む必要がありした。

- STEP①妻に娘を産んでもらう

- STEP②娘を天皇に嫁がせる

- STEP③娘に孫(男の子)を産んでもらう

- STEP④孫を天皇即位させる

- STEP⑤外祖父として権力を手に入れる!!

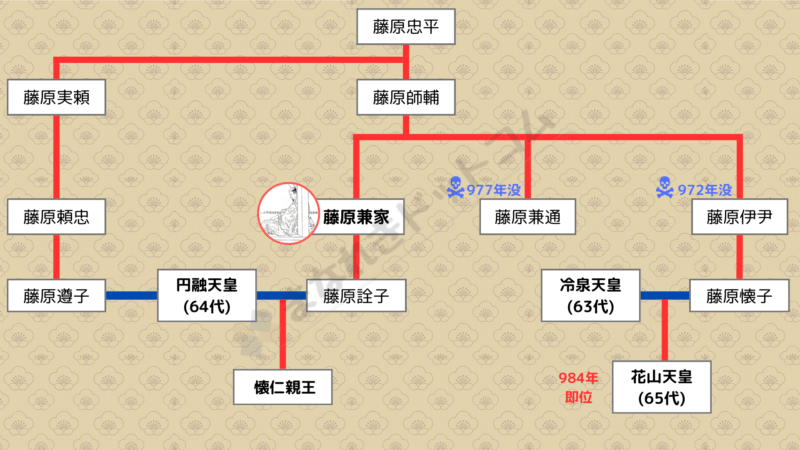

984年に花山天皇が即位すると、兼家は苦境に立たされます。

というのも、花山天皇の外祖父は兼家の兄、伊尹だったからです。

伊尹が972年になくなると、摂関の座はもう1人の兄、兼通に委ねられ、その兼通も977年になくなると、つぎは兼家・・・ではなく兼家の甥っ子である藤原頼忠が摂関の地位を受け継ぎました。

※兼家は、兄の兼通に嫌われていたため、後継者に選ばれなかったのです。

この頼忠が、兼家のライバルとなっていきます。

当時、兼家は娘を先代の円融天皇に嫁がせていて、980年には男の子の孫(懐仁親王)も生まれていました。

つまり上の手順でいうステップ③までは達成済で、あとは孫を天皇即位さえさせれば、摂関の地位を得られるポジションにいたわけです。

ただ、最後の④のハードルはかなり厳しいものでした。

というのも、花山天皇に子どもが生まれたら、当然、孫は天皇になれないし、

おまけに、ライバルの頼忠が娘を先代の円融天皇に嫁がせていました。もし男の子でも生まれようものなら、天皇の座をその男の子に奪われる可能性もあります。

時間が経てば経つほど、俺がだんだん不利になる。どんな手段を使ってでも、今すぐに孫を天皇にさせないとダメだ!!

こう考えた兼家は986年、大勝負に出ます。

花山天皇を騙して出家させ、強制的に譲位(天皇の座を譲ること)させることにしたのです。

この作戦は見事成功し、花山天皇が譲位すると、兼家は孫を一条天皇として即位させました。

こうして兼家は天皇の外祖父となり、摂関として絶大な権力を手に入れることになりました。

藤原道長は、そんな兼家の五男として966年に生まれました。

藤原道長VS藤原伊周

兼家は摂関の地位につくと、朝廷でくすぶっていた息子たちを大出世させ、一気に要職につけました。

道長が出世街道を歩むことになったのも、父親のおかげです。

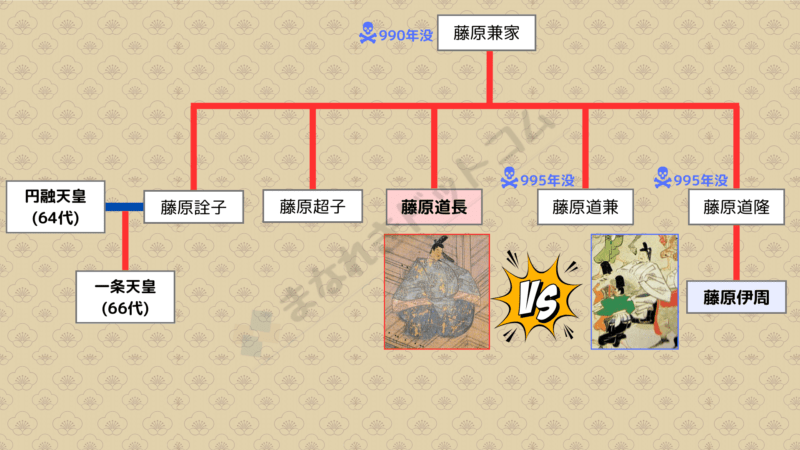

990年、そんな偉大な父、兼家が亡くなります。

兼家が亡くなると長男の道隆が跡を継ぎました。

・・・が、その道隆も995年に死亡。さらにその跡を継いだ三男の道兼も同じ年になくなってしまいます。

そして、次の後継者として白羽の矢が立った人物が2人いました。

それが

兼家の五男、藤原道長

道隆の息子、藤原伊周

でした。

※道長は5男ですが、5人のうち2人は血筋が低くて権力闘争の蚊帳の外だったため、系図からは省略しています。ちなみにハブられた一人は藤原道綱という男で、母が蜻蛉日記という文学作品を書いたことで有名になっています。

両者は激しく対立しましたが、986年、藤原伊周が火山法皇との間で女性トラブルを起こして勝手に失脚してくれたため、道長の勝利が確定しました。(長徳の変)

外祖父への道のり

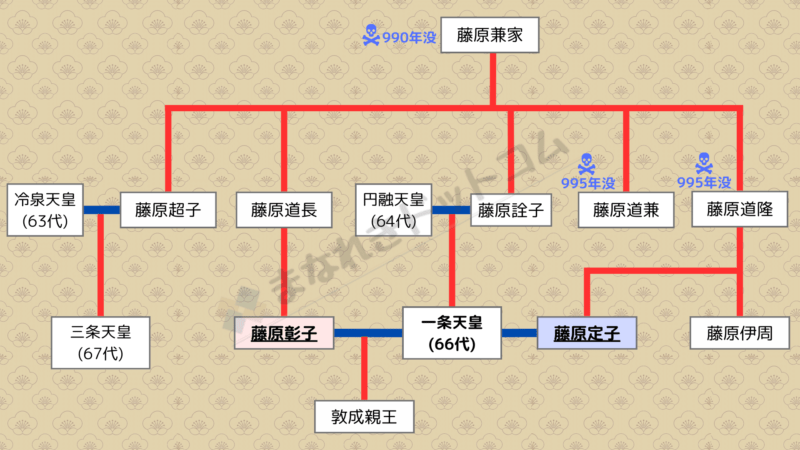

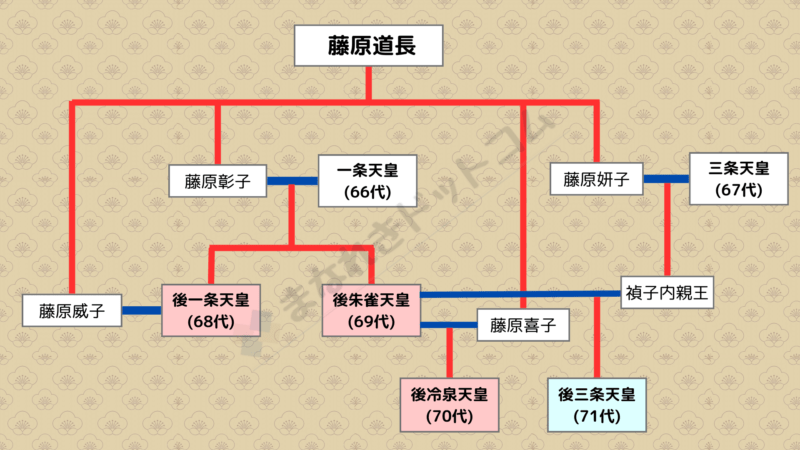

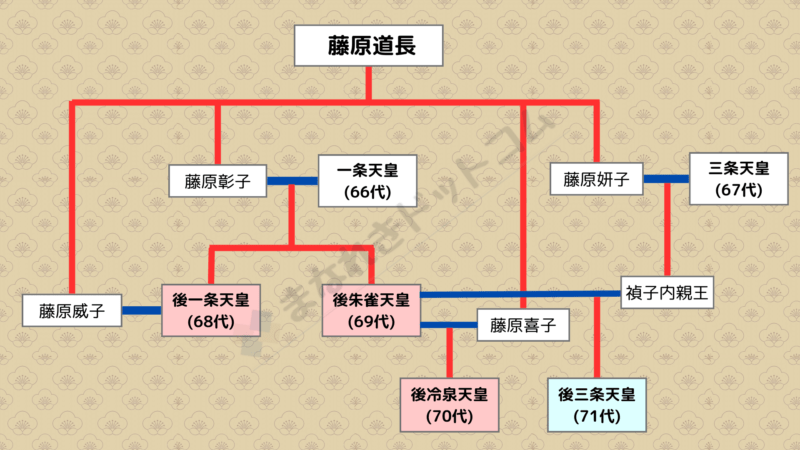

後継者争いに勝利した道長の次なる目標は、父の兼家みたいに自らも天皇の外祖父となることでした。

現状はあくまで亡き兼家の代理であって、自らも外祖父にならなければ絶対的な権力を得たことにはならないのです。

藤原彰子

1000年、道長は外祖父になるための最初の一手として、娘の彰子を一条天皇に嫁がせ、正妻にしようとしました。

・・しかし、一条天皇には既に藤原定子という正妻がいたため、正妻のポジションには空きがありません。

※定子は、道長の兄である道隆の娘で、道長のライバルだった伊周の姉に当たります。

そこで道長はこんなトンデモ理論を展開します。

天皇の正妻には、皇后と中宮の2つの呼び方があるよな。それなら正妻が2人いても別に問題なくね?

だから、定子は皇后ってことにして、我が娘(彰子)を中宮にしようぜ!

このトンデモ理論は採用され、道長は強引に彰子を一条天皇に嫁がせました。

「1人の天皇に対して2人の正妻がいる。」というなんとも奇妙な状況のなか、一条天皇・藤原定子・藤原彰子は複雑な三角関係を営むことになります。

※3人の関係は、別の記事でまとめているので気になる方は読んでみてくださいね。

1008年、彰子は道長が待ち望んでいた男の子をついに出産します。

男の子の名は、敦成親王と言いました。

この敦成親王が天皇即位すれば、道長の外祖父への道は達成です。

三条天皇

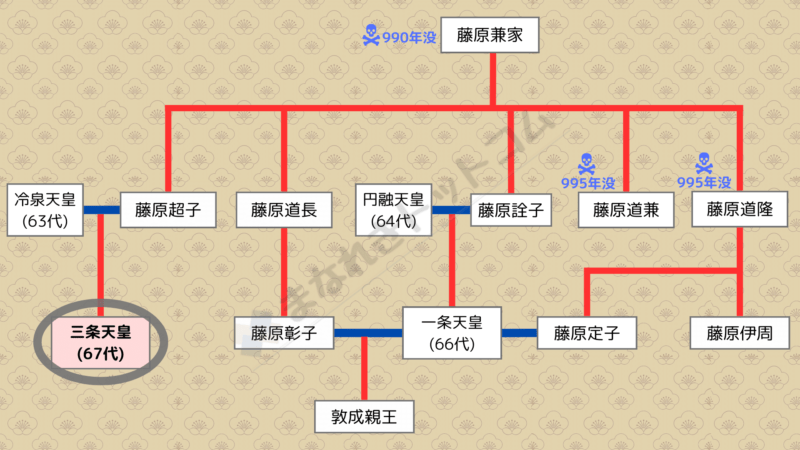

1011年、一条天皇が亡くなり、前から皇太子になっていた三条天皇が即位します。

敦成親王を皇太子にして、三条天皇に譲位してもらえれば、道長の目標は達成・・・されますが、そんな都合よく話は進みませんでした。

なぜなら、三条天皇は藤原道長を嫌っていたからです。

三条天皇は、自分の息子を次期天皇にすることを望み、敦成親王を皇太子とすることには否定的でした。

自分の息子を天皇にしたい?

わかったわかった。なら娘の妍子を嫁がせるから、男の子を産んでもらって天皇即位させたらいいじゃん。

それなら俺も外祖父になれるしWIN-WINな。

1012年、道長は敦成親王が即位できなかった場合の保険として、娘の妍子を三条天皇に嫁がせましたが、妍子は男の子を授かることができませんでした。

三条天皇は、なんか俺のこと嫌ってて敦成親王を皇太子にしてくれなさそーだし、妍子が男の子を産んでくれなかったら、外祖父になれねーじゃん。

はぁ・・・、三条天皇とっとと譲位してくんねーかなー。

と内心思っていたであろう道長ですが、1014年、道長にとっては朗報な出来事が起こります。

・・・三条天皇が眼病を患ったのです。

今がチャンスだ!!病気を理由に三条天皇に譲位を迫ろう!!!

道長は、あの手この手で譲位を迫って三条天皇をメンタル的に追い込み、1016年、三条天皇はついに敦成親王への譲位を決断しました。

こうして敦成親王は、後一条天皇として即位し、道長は悲願だった天皇の外祖父となり、絶大な権力を手に入れました。

摂関政治の全盛期

後一条天皇の外祖父となった道長はさっそく摂政となり、さらに1018年、娘の威子を後一条天皇に嫁がせました。

道長は、彰子・妍子・威子と娘3人を天皇に嫁がせたことで、後一条天皇の次の世代も外祖父として絶大な権力を持てることが確定しました。

威子が後一条天皇との間に男の子を授かるのが理想だが、もしダメでも全然オッケーだ。

なぜなら、彰子と一条天皇の間には後一条天皇とは別にもう一人男の子(のちの後朱雀天皇)がいるから、その男の子を即位させれば、私は次の代でも外祖父で居続けることができる。

娘を天皇に嫁がせまくったおかげで、私の地位は盤石だ!!!

こうして道長は、摂関政治の全盛期を築き上げます。

威子が後一条天皇の中宮になったことを祝う宴会が朝廷で開かれると、欲しいものを全て手に入れた道長は次の有名な一句を詠いました。

この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば

現代語訳は、「この世は 自分(道長)のためにあるようなものだ 望月(満月)のように 何も足りないものはない」っていう感じになります。

まさに全てを手に入れた男にふさわしい、自信にみなぎった一句です。

藤原道長の最期

道長は後一条天皇が即位した1016年に摂政になった・・・という話をしましたが、実はその1年後には摂政を辞任しています。

摂関政治の全盛期を築いた道長ですが、実は当の本人が摂関の座にいた期間はわずか1年しかありません。

なぜこんなことが起きたかというと、摂関の座を息子の頼通に譲るためです。

とはいえ、道長は摂関の頼通にも天皇にも口出しできる立場だったので、摂関の座を頼通に譲った後も、絶大な権力を誇示し続けました。

・・・ただ、晩年は病に伏すことが多くなり、1028年にその生涯を終えました。享年62歳でした。

晩年の道長は、仏教を深く信仰したと言われています。

当時の日本には末法思想という考え方がありました。

末法思想っていうのは、「お釈迦さまが亡くなってから長い年月が経つと、お釈迦様の救いパワーが弱くなって誰も悟りを開けなくなり、苦しみから救われることがなくなる末法っていう時代がやってくるよ!」っていう思想です。

日本では1052年から末法が始まると考えられていて、道長はそんな末法でも悟りを開けるよう、仏教に傾倒するようになったのです。

道長の仏教信仰で特に有名なのが、手書きしたお経を筒の中に入れて埋葬する経塚です。

金峯山っていう山から、道長のものと思われる豪華絢爛な筒(藤原道長埋納経筒)が見つかっています。

病気がちになると、道長の信仰はますます深まり、持ち前の財力と人脈を活かして法成寺という立派なお寺まで建造したと言われています。(お寺は現存していません。)

藤原道長は豪快で細かいことを気にしない大らかな性格だったと言われています。

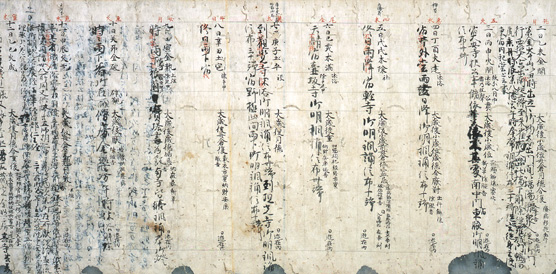

道長は、御堂関白記という日記を残していて、道長の直筆を見ることができます。

その直筆というのがこちらです↓

文字の大きさ・バランスがぐちゃぐちゃで、本人と会わなくとも、細かいことを気にしない性格だったことがわかります。

摂関政治の終わり

道長は、摂関政治の全盛期を築きましたが、道長の時代をピークに摂関政治は衰退していきます。

なぜなら、息子の頼道が外祖父の地位を築けなかったからです。

そもそも摂関政治っていうのは運の要素が大きい政治スタイルです。

外祖父になるための4ステップを再掲します。

- STEP①妻に娘を産んでもらう

- STEP②娘を天皇に嫁がせる

- STEP③娘に孫(男の子)を産んでもらう

- STEP④孫を天皇即位させる

- STEP⑤外祖父として権力を手に入れる!!

このスタップの中で鬼門になるのは、ステップ①と③です。

「娘が産まれるか?」とか「娘が男の子の孫を産んでくれるか?」っていうのは、神のみぞ知るものであって、権力や財力をいくら待とうが、運に身を委ねるしかないからです。

頼通は、後冷泉天皇に娘を嫁がせましたが、男の子を産まなかったため、ステップ③の部分で失敗することになりました。

すると、藤原氏を外祖父としない後三条天皇が即位し、摂関政治は終わってしまいました。

こう考えると、道長がいかに豪運の持ち主だったかってことがわかるよね。

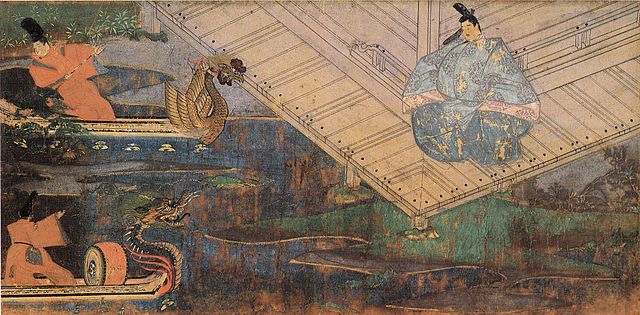

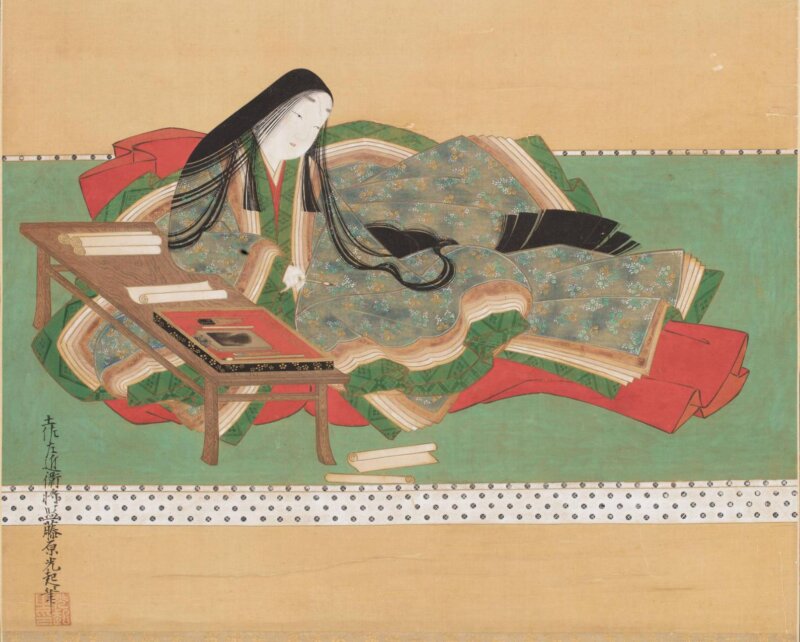

道長は源氏物語のスポンサー!

藤原道長は、あの有名な源氏物語のスポンサーだったとも言われています。

道長の一番の功績は、摂関政治の全盛期を築いたことよりも、実は源氏物語をこの世に残したことかもしれません。

当時は国風文化が花開いた時代で、女房(位の高い女性に付く女官)たちの間では、ラブロマンス小説がブームになっていました。

一条天皇に嫁いだ彰子を支えていた女房のなかに、めちゃくちゃ面白い作品を書いている女房がいました。

その女房というのが、紫式部です。

紫式部の作品は、女房の間で話題となり、彰子のお父さんである道長の耳にも入りました。

次第に道長自身もこの作品にハマるようになり、道長が紫式部の下を訪ねることもあったようです。

道長は、源氏物語にハマったんじゃなくて、紫式部という女性そのものにハマっていて、夜な夜な男女の関係を築いたのでは・・・?なんて話もあります。

いずれにしても、道長は紫式部のパトロン(支援者)となって、後に世界中に名を馳せることになる源氏物語の執筆を大きく支えたのです。

コメント

いいんじゃない