今回は、天皇を補佐する仕事「摂政」について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!

この記事は、摂政に関連して摂関政治についても紹介しているよ!

摂政とは

摂政とは、天皇が幼かったり、女性だったり、病弱だったりした時に、天皇の仕事を補佐するポジションのことを言います。

つまり、天皇が仕事をできない時に置かれる緊急時の役職ということです。

緊急時にしか置かれないので、歴史上で登場する機会は多くありません。・・・しかし、平安時代に行われた摂関政治を理解する上で、摂政について知っておくことはとても大切なので、あえて記事としてまとめておくことにしました。

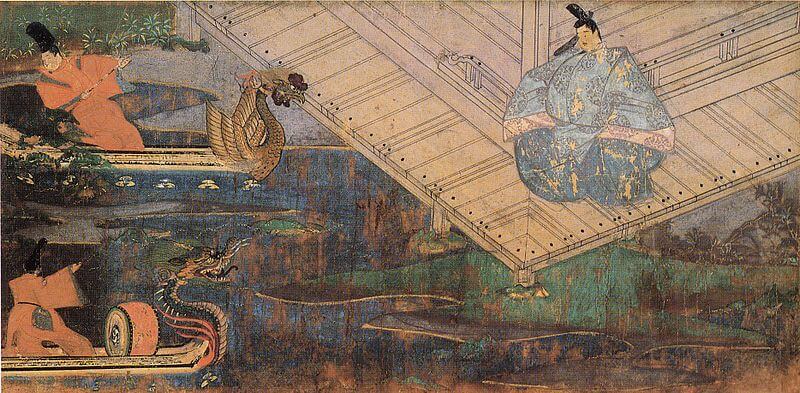

摂政の歴史【飛鳥時代〜奈良時代】

現在わかっている日本で一番最初の摂政は、聖徳太子(厩戸王)でした。

女帝の推古天皇(在位593年〜628年)を補佐するため、摂政となったのです。

天皇に政務能力がない場合、補佐と言いつつも、摂政が天皇代理として権力を振るうことになります。そのため、初期の頃は、摂政を担えるのは皇族だけという暗黙のルールがありました。

※皇族以外の者を認めてしまうと、摂政の権力を利用して、天皇家を断絶してしまい、国を乗っ取ろうとする輩が現れるかもしれません。

聖徳太子の後に摂政が置かれた事例は飛鳥時代に2件(※)、奈良時代には摂政は置かれませんでした。

※飛鳥時代の2件は、本当に摂政なのか諸説があり、確実にわかっているのは聖徳太子だけです。

奈良時代って、女性の天皇(元正天皇・元明天皇・孝謙天皇)が何人かいたわよね?

その人たちに摂政は置かれなかったの?

女帝だからと言って、必ず摂政が置かれるわけではなかったんだよ。

当時は、政治情勢なんかを踏まえて不要と判断されれば、摂政は置かれなかったんだ。

皇族以外の人物が摂政になる【平安時代】

摂政が置かれないまま100年以上が経過した858年、久しぶりに政務能力を持たない天皇が即位します。

天皇の名は、清和天皇。当時まだ9歳で幼かったため、とても国を治めることはできません。そこで、久しぶりに摂政が置かれることになりました。

摂政になったのは、藤原良房という男。

あれ?摂政って皇族の人しかなれないんじゃないの?

藤原氏が摂政になっちゃって本当にいいの?

・・・本当はダメだったのですが、藤原良房は、清和天皇の母方のじいちゃんという立場を利用して、強引に摂政となりました。

※母方のじいちゃんのことを、歴史用語で外祖父と言います。

その答えは、平安時代の結婚制度である妻問婚にあります。

妻問婚とは、妻と夫が別居して、夫が妻のもとへ定期的に通う結婚スタイルのこと。

当時は一夫多妻制が認められており、3人の妻がいる場合は、夫が3人のところに通うことで結婚生活を送っていたのです。

そのため、子供が産まれると、育児は夫婦ではなく母親が担います。

しかし、母親一人で育児をこなすワンオペ育児は困難です。なので、子育ては母親の実家で行われ、実家に住む(子供から見た)祖父母が子育てを支援していました。

こうした結婚・子育てスタイルが普通だった平安時代では、子供の面倒を見るのは母親の実家の長(多くの場合、子供から見て外祖父や叔父)の責任だと考えられていました。

清和天皇の外祖父だった藤原良房は、当時の慣習では「一家の主人として清和天皇の面倒を見る責任者」とみなされていました。

朝廷の最高官職太政大臣に就任していた良房は、自らの権力と当時の慣習を利用して、「天皇の補佐する摂政」=「幼い天皇の面倒を見る外祖父」という理論で摂政になることができたのです。

藤原良房が「摂政には皇族しかなれない!」というルールを打ち破ると、新たに「天皇の外戚になれば摂政になれる!」という新ルールが生まれました。

そして、外戚の藤原氏が摂政・関白となり、天皇に代わって実権を握った政治のことを摂関政治と言います。

藤原良房が摂政になった後、朝廷では天皇の外戚になるため、政略婚争いが激化しました。この激しい争いに完全勝利したのが、有名な藤原道長です。

藤原道長は、生きている間に、娘三人をそれぞれ一条天皇(67代目)・三条天皇(68代目)・後一条天皇(69代目)の3代にわたって嫁がせることに成功。

外祖父として圧倒的な権力を持つようになり、政略婚争いを終わらせました。

藤原道長が亡くなった後は、藤原氏の中でも道長の血統(御堂流と言います)が、摂政・関白を世襲するようになり、御堂流のことを摂家と呼ぶようになります。

平安時代後期になって院政が始まると、摂関政治も終焉を迎え、摂政・関白の存在感も少しずつ薄くなっていきます。そんな中でも、御堂流(摂家)が摂政・関白を世襲し続けました。

皇族ではない藤原良房が摂政になって以降、摂政は律令に定めてられていない例外的な官職(令外官)とみなされるようになりました。

※官職とは、臣下に与えられるものです。皇族は臣下ではないので、皇族しか摂政になれなかった時代には、摂政は官職とみなされていませんでした。

摂政のその後【鎌倉時代〜江戸時代】

摂政・関白が歴史の表舞台に煌びやかに登場したのは、藤原道長・頼通の時代まで。

鎌倉時代に入ると鎌倉幕府が創設され、武士の時代がやってきます。

この時代になると、摂政・関白の存在感はもはや失われつつありましたが、摂政・関白そのものは、細々と残り続けました。

鎌倉時代中期になると、道長の子孫である御堂流は増え続け、その結果、御堂流は5つの家に分かれることになりました。

この5家のことを、それぞれ近衛家・鷹司家・九条家・二条家・一条家と言い、合わせて五摂家と言います。

この五摂家が、江戸時代が終わるまで摂政・関白を務めることになります。

現代の摂政制度【明治時代〜現代】

明治時代に入ると王政復古が叫ばれ、時代は、長く続いた武士の時代から天皇中心の時代へと移り変わっていきます。

こうした時代の流れから、摂政は再び皇族にしかなれないポジションへと逆戻りしました。

ただし、明治時代から現代まで、摂政になったのは病弱だった大正天皇を補佐した裕仁親王(後の昭和天皇)の一例しかありません。

平成31年(2019年)、ご高齢の平成天皇が政務の負担を理由に譲位して、徳仁親王が新しく天皇になり、年号も令和に変わりました。

現代の天皇制は、終身制が原則です。なので当初は、譲位はせずに摂政を置き、摂政が天皇を補佐しながら政務を継続する案もありました。

※終身制:一回天皇になったら崩御するまで天皇であり続けるということ

しかし、宮内庁などでの議論の結果、特例的に譲位を認めることとなりました。(平成天皇の強い意向があったと言われています。)

摂政と言うと、日本史の教科書に載っている昔話であって、現代の私たちには無関係な気がするかもしれません。

しかし、天皇の不測の事態などに備えるため、今もなお摂政が置かれる事態は常に想定しておく必要があるのです。

コメント