今回は、弥生時代の日本の様子が詳しく書かれている「魏志」倭人伝についてわかりやすく丁寧に解説していきます。

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

「魏志」倭人伝って何?

「魏志」倭人伝とは、3世紀末(西暦200年代後半)に書かれた中国の歴史書『三国志』のうち、倭人(日本人)について書かれた部分のことを言います。

ここでいう三国っていうのは、あの有名な魏・呉・蜀のことで、年代で言うと180年〜280年ぐらいの約100年間の歴史のことが記録されています。

三国志のうち、魏について書かれパートを「魏志」と言い、魏志には倭人について書かれている部分があって、これを『魏志』倭人伝と言います。

弥生時代の日本について書かれた中国の主な歴史書は、『魏志』倭人伝も含めて3つあります。

この3つの中で、日本について一番詳しく書かれているのが、今回紹介する『魏志』倭人伝です。

『漢書』地理志・『後漢書』東夷伝には日本に関する記述は少ししかありませんが、

『魏志』倭人伝は、倭人伝という倭人専用のパートがあるぐらい倭人について詳しく書かれていて、

①倭人の国々の場所や規模

②倭人たちの衣食住の様子や風習

③倭人たちの政治・外交について

などなど、いろんなことが記録として残されています。

高校日本史レベルでは、特に③の「政治・外交」のお話が重要になるので、この記事では3のことを中心に解説していくことにします。

邪馬台国と卑弥呼

『魏志』倭人伝は、200年前後の日本の様子をこう書き記しています。

【原文】※長文なので要点だけを抜粋。

倭人は帯方の東南大海の中に在り、・・(略)・・

郡より倭に至るには、・・(略)・・、邪馬壹(台)国に至る。女王の都とする所なり。

・・(略)・・其の国、本亦男子を以て王と為す。住まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐して年を経たり。乃ち共に一女子を立てて王と為す。名を卑弥呼と曰ふ。鬼道を事とし、能く衆を惑はす。

【現代語訳】

倭人は帯方郡の東南の大海に住んでいて・・(略)・・、

帯方郡から倭に行くには、・・(略)・・、邪馬台国に至る。邪馬台国は女王が都を置いている国である。

・・(略)・・その国(邪馬台国のこと)はもともと男性を王としていて、それが70〜80年ほど続いた。しかし、倭国に争乱が起こり、互いに攻め合う状態が長く続いたので、国々は協力して1人の女性を女王に立てることにした。その女性の名は卑弥呼という。卑弥呼は呪術を得意として、人々の心をとらえていた。

最初に書かれているのは、邪馬台国という国の場所です。

帯方郡って場所から東南の海を越えた場所にあるよ!って書いてあります。

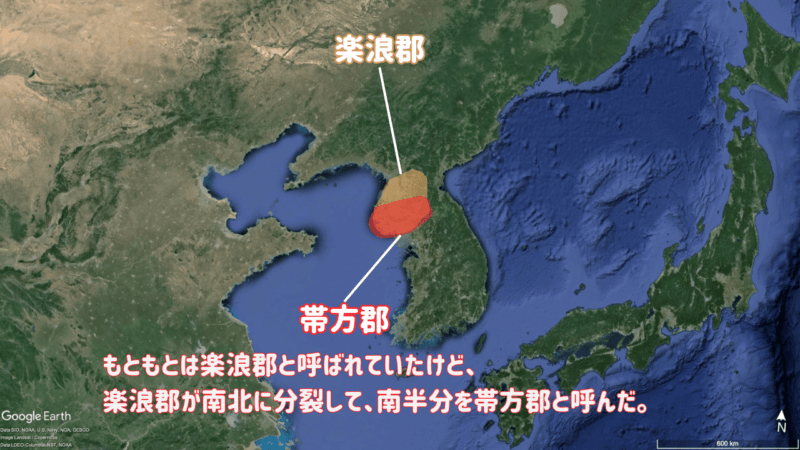

帯方郡というのは、魏の支配下にあった朝鮮半島の地域名の1つです。今の北朝鮮と韓国の国境付近にありました。

帯方郡からいろいろ進んでいくと邪馬台国という国にたどり着いて、邪馬台国は女王が統治している国だと書かれています。

邪馬台国がどんな国かというと、争乱を収めるためにいろんな国が協力して卑弥呼という女性を女王に立てた国だと書いてあります。

倭国の争乱については、『後漢書』東夷伝にも記録が残っています。

『後漢書』東夷伝に書かれている日本の様子は150年〜200年ぐらいのものなので、『魏志』倭人伝はその続編ということになります。

なので、『魏志』倭人伝について学ぼうと思った時は、セットで『後漢書』東夷伝のことも覚えてしまうと一石二鳥でオススメです◎

弥生時代になって稲作が始まると、米や土地、水源、農具などをめぐって集落同士が争うようになりました。

『魏志』倭人伝に書かれている倭国争乱の原因ははっきりとわかりませんが、こうした争いの延長線上にあったものと考えられます。

卑弥呼は、呪術を得意としていて民衆の心を掴むことに長けていたとあるので、卑弥呼が女王に選ばれたのも「卑弥呼なら得意の呪術で争い合っている人々の心を鎮めてくれるはず!」という期待が込められていたのだろう・・・と考えられています。

実際、卑弥呼は争乱を終わらせることに成功し、邪馬台国の女王となりました。

卑弥呼が女王となった邪馬台国は、周辺の29国をまとめるリーダーとして君臨して、絶大な権力を持つようになったと言われています。

卑弥呼の外交政策

【原文】※長文なので要点だけを抜粋。

景初2年6月、倭の女王、大夫難升米等を遣はし、郡に詣り、天子に詣りて朝献せむことを求む。太守劉夏、吏を遣はし、将て送りて京都に詣らしむ。

其の年12月、詔書して倭の女王に報じて曰く「・・・今汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬を仮し、・・・」

【現代語訳】

239年6月、倭の女王(卑弥呼)は、使者の難升米たちを帯方郡へ向かわせ、魏の皇帝に謁見して貢物を渡すことを願い出た。帯方郡の管理者だった劉夏は、難升米たちを魏の都まで案内することにした。

同じ年の12月、(魏の皇帝が)卑弥呼に文書を渡してこう言った。「・・(略)・・今、汝を親魏倭王とし、金印を授ける・・(略)・・」

中国では古来より、「周辺の俺様より劣る国たちは、貢物を持って俺んとこにきたら部下にしてやってもいいぜ!」っていう外交スタイルを重んじていて、上下関係を前提とした外交関係(歴史用語で朝貢関係)を望んでいました。

つまり『魏志』倭人伝に書かれている内容も、魏が「お前(倭国)は俺の正式な部下な!」と認めて、その証として金印を渡した・・・ということになります。

卑弥呼はなぜ、わざわざ海を渡ってまで魏の部下になろうとしたのかしら?

それは、魏の部下に正式に認められると、倭国内でめちゃくちゃマウントが取れるようになるからです。

もし私や邪馬台国に手を出そうものなら、魏が黙っていないでしょう。

魏と争いたくないのなら、おとなしく私の言うことに従うのです!

って感じで、暴れそうな国たちを抑え込むことができるんです。

すでに倭国は、後漢から正式な部下として認められていました。(『後漢書」東夷伝に記録が残っています。)

しかし、後漢が220年に滅んでしまったので、新しい王朝である魏に再び部下と認めてもらうため、卑弥呼は魏に使者を遣わしたのだろう・・・と言われています。

卑弥呼の跡を継いだ2代目女王「壱与」

卑弥呼が女王となった後の倭国の様子について、『魏志』倭人伝にはこう記録されています。

【原文】※長文なので要点だけを抜粋。

卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩、殉葬する者、奴婢百余人。更に男王を立てしも国中服せず。更々相誅殺し、当時千余人を殺す。

復た卑弥呼の宗女壱与年十三なるを立てて王と為し、国中遂に定まる。・・(略)・・

【現代語訳】

卑弥呼が死んだ時、大きな墳墓を作った。その直径は100歩で、殉死した奴隷が100人ぐらいいた。新たに男王を立てたが、国は治らずに争いが起こり、約1000人が命を落とした。

そこで、卑弥呼の一族であった13歳の壱与を女王とし、ようやく国は治まった。

『魏志』倭人伝によれば、卑弥呼が亡くなったのは247年。

邪馬台国には狗奴国っていうライバルがいて、その狗奴国と戦争中に卑弥呼が亡くなったと言われています。(死因はわかりません。)

卑弥呼は戦争中に亡くなったので、亡くなった後、国の治安は不安定になったようですが、壱与が2代目女王になって倭国は再び平和を取り戻したのでした。

空白の100年

『魏志』倭人伝に載っているのは壱与の登場まで。

次に日本が登場するのは『宋書』倭国伝っていう歴史書ですが、400年〜450年ころの記録しかないので、現時点で300年代の日本の様子を記録した歴史書は地球上に存在しません。

そのため、壱与が登場した後のざっくり100年ぐらいのことを空白の100年と呼ぶことがあります。

空白の100年ってワンピースにでてくるやつじゃん。

そうだね。ワンピースに登場する空白の100年は、きっと300年代の空白の100年間を参考にした設定だと思うよ!

コメント