今回は、昭和時代に問題となった統帥権の干犯について、わかりやすく丁寧に解説していくよ

統帥権の干犯とは

あの・・・、そもそも『統帥権』ってなに?

って疑問があると思うので、まずは統帥権について簡単に紹介しておきます。

統帥権とは、大日本帝国憲法に定められている天皇が軍隊を指揮・統率する権限のことを言います。

大日本帝国憲法には、軍隊について大きく2つのルールがありました。

天皇は陸軍・海軍を統帥する。

※統帥:「指揮・統率」という意味。

天皇は、陸軍・海軍を編制したり予算を定めたりする。

このうち、第11条に書かれている内容のことを統帥権って言います。

『統帥する』って書いてあるし、第11条が統帥権のことを言ってるのはなんとなくわかるよ。

でも、第11条と12条って似たようなことが書いてあるけど、いったい何が違うの?

簡単に言うと、次のような違いがあります。

戦争の際に陸軍・海軍を指揮・統率する権限のこと。

陸軍・海軍の人事や予算など、組織をまとめる権限のこと

つまり、陸軍・海軍を指揮・統率して実際に動かす権限が統帥権(第11条)で、その陸海軍の組織を管理する権限が第12条というわけです。

どちらも天皇の権限であることは同じですが、担当する部署や仕組みは大きく異なりました。

陸軍の参謀本部 & 海軍の軍令部が、天皇の命令で直接行動する。

陸軍大臣・海軍大臣を中心に内閣で政策を立案。その後、政策案が帝国議会で可決されたら、政策が実行される。

第12条の人事や予算の話は、内閣や議会と言った政治的な要素が関与するため、陸軍・海軍だけで決めることはできません。

一方の統帥権(第11条)は、天皇のOKさえもらえれば、陸軍・海軍は、内閣や議会を無視して自由に行動することができました。

※天皇が政策に口出しすることは滅多にありませんでした。(つまり、陸海軍はほとんど自由に動くことができた)

そこで、陸軍参謀本部や海軍軍令部が、「政府が軍の予算とかに口出ししてきてうるさいから、人事・予算の話も第11条の統帥権に含まれるって解釈にして、俺たちで好きなように決めようぜ!」と統帥権を拡大解釈しようとしたのが、統帥権の干犯と呼ばれる問題です。

統帥権が干犯されると、日本の政治にも大きな影響が出ます。特に大きいのが予算の話です。

例えば陸軍参謀本部と海軍軍令部が、こんなことを言ったとします。

戦争に備えて最新鋭の武器が欲しいから、国家予算の半分を陸軍・海軍によこせよなw

統帥権干犯の理論でいけば、この陸軍・海軍の意見は統帥権に基づいて天皇が決めた決定事項です。変更することはできません。

※「陸軍の提案に天皇が反対しない」=「天皇が決めた」という理屈です。

なので政府は、予算を確保するために増税したり、国民のための他の政策を中止する必要に迫られます。

・・・何が言いたいかというと、統帥権の干犯が行われると、国全体のバランスをとった政策が採れなくなり、議会を経る必要もないので政策に民意も反映されないってことです。

1930年に統帥権の干犯問題が浮上すると、次第に統帥権の干犯が公認されるようになり、日本の政治は陸軍・海軍によってコントロールされるようになっていきます。

統帥権干犯問題の時代背景【民政党VS立憲政友会】

問題の背景には、2つの政党の政治争いがあります。

1924年以降、日本の政治は、2大政党である民政党(1924年当時は憲政党)と立憲政友会が交互に内閣を担う政党内閣によって行われていました。これを憲政の常道と言います。

政党内閣とは、選挙で選ばれた衆議院の政党員が内閣総理大臣となり、各大臣もその大半が政党員で占められている内閣のこと。

選挙で選ばれた人物が内閣を担うので、民意が政治に反映されることが期待できました。

憲政の常道では、例えば、政党内閣を担っている民政党が内閣を解散したら、次は立憲政友会が政党内閣を担います。こうして、内閣が解散する毎に、政党内閣を担う政党が交代していくのです。

民政党と立憲政友会が競い合うことによって、政治の質が高まることが期待されました。

・・・しかし、見方を変えると憲政の常道は、「敵の政党を解散に追い込めば、自分が政権を握れる!」という敵を蹴落とすスタイルとも言えます。

統帥権干犯問題が浮上した1930年当時は、民政党が政党内閣を担っていて、立憲政友会は政権を手に入れるため、民政党と激しく対立していました。

この民政党VS立憲政友会の争いの中で、統帥権干犯の問題が取り上げられたのです。

統帥権干犯問題はなぜ起こったのか

事の発端は、1930年1月に行われたロンドン海軍軍縮会議です。

各国の軍艦の保有数に制限を設けようと列強国がロンドンで話し合った会議のこと。

会議の結果、アメリカ・イギリス・日本・フランス・イタリアの五カ国の間で、ロンドン海軍軍縮条約が結ばれて、軍艦の数を減らすことが決まりました。

日本政府は、「軍艦の保有量をアメリカ・イギリスの約7割に制限する!」という案で、条約の内容を受け入れました。海軍軍令部から反対の声もありましたが、1930年4月、政府はこれを無視して、条約調印の手続に踏み切りました。

統帥権に基づいて行動する海軍軍令部を無視したことが、のちに統帥権干犯問題に発展していくことになります。

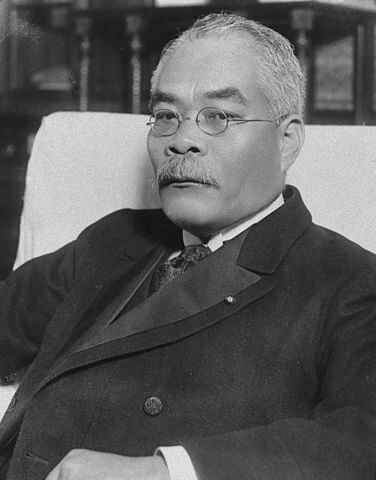

会議に参加した当時、政党内閣を担っていたのは民政党。首相は、民政党の党首だった浜口雄幸という人物でした。

この民政党政権による海軍軍縮の方針に異論を唱えたのが立憲政友会でした。

先ほど話したように、立憲政友会と民政党は、政権を争うライバル関係。

立憲政友会は、民政党が軍事力低下を招きかねない軍縮を受け入れたことを強く批判し、あわよくば民政党を解散に追い込もうと考えたのです。

1930年4月、帝国議会が始まると立憲政友会は、民政党政権を攻撃します。

戦艦の保有量というのは、軍事作戦に関わることであるから、海軍軍令部の意見をしっかりと聞くべきである。

海軍軍令部の反対意見を無視した条約調印は、統帥権の干犯だ!

立憲政友会は、ロンドン海軍軍縮会議の結果に不満を持っていた海軍軍令部とタッグを組んで民政党を批判することで、内閣を解散に追い込もうとしたんだ。

最初に紹介したように統帥権とは本来、「戦争などの時に、陸軍・海軍を指揮・統率する天皇の権限」のことを言います。

ところが、鳩山一郎のこの発言によって、議会では「統帥権には、陸海軍の指揮・統率だけではなく、予算や兵量の決定権も含まれるのではないか?」という議論が湧き起こりました。

統帥権干犯の議論は、新聞などのメディアにも掲載され、世間を沸かせることになります。

統帥権干犯問題の経過

1930年10月、ロンドン海軍軍縮条約が正式に批准されました。

調印:条約を結ぶ意思を示すために、文書にサインすること

批准:条約を結ぶための国内手続が完了すること

※似たような言葉ですが、ちゃんと使い分けがあるので注意が必要です。

濱口率いる民政党政権は、立憲政友会や海軍軍令部の抵抗を押し切って、強引に条約批准まで持ち込んだのです

※当時の議会では、立憲政友会よりも民政党の議席数の方が多かったので、抵抗を押し切ることができました。

この結果は、統帥権の干犯を理由に民政党を追い込もうとした立憲政友会の作戦が失敗に終わったことを意味しています。

こうして、統帥権干犯問題は、従来どおり「予算や兵量の決定権は統帥権には含まれない!」という結論で終わる・・・はずでしたが、話にはまだ続きがあります。

統帥権干犯問題の影響

条約批准から1ヶ月後の1930年11月、浜口雄幸が銃撃される暗殺未遂事件が起こります。

犯人は暗殺未遂の動機を「浜口雄幸が、天皇の統帥権を犯したから」と述べました。統帥権干犯問題は巡り巡って、首相の命が狙われる事件にまで発展してしまったのです。

浜口は命こそ取り留めましたが、銃撃の傷は深く、1931年4月には首相を辞任。民政党の若槻禮次郎という人物に、後を託しました。

さらに1931年9月、関東軍が、満州に日本の言いなりになる独立国家を樹立しようと満州事変を起こしました。

満州周辺の日本の最前線拠点を守る軍隊のこと。陸軍に所属していました。

日本政府は、満州に独立国家を樹立することなど計画していませんでしたが、関東軍は統帥権を理由に政府の意向を無視。独断で軍事行動を起こしたのです。

軍事行動は統帥権に含まれるから、政府の意向など無視してOK。

私たちの提案に天皇陛下が反対しなければ、何をしても良いのだ!

※天皇が政策に口出しすることは滅多にないので、実質的に陸海軍は、解釈次第では好き放題できちゃうわけです。

陸軍は、犬養毅と鳩山一郎が統帥権の範囲を拡大解釈したことを受けて、自ら「俺たちに命令できるのは天皇陛下だけだ!」と主張するようになっていったのです。

関東軍の暴走を止められなかった責任を取り、1931年12月、若槻禮次郎は内閣を解散。

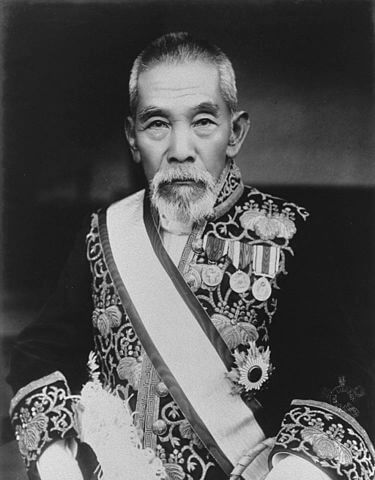

後任の首相には、立憲政友会の犬養毅が選ばれましたが、犬養毅もまた、統帥権干犯問題に巻き込まれていくことになります。

犬養毅は、関東軍が起こした満州事変に反対していましたが、統帥権を根拠に自らの行為を正当化する関東軍を抑えることができませんでした。

さらに1932年5月15日、ロンドン海軍軍縮条約に不満を持っていた海軍の過激派によって、犬養毅は暗殺されてしまいました。(五・一五事件)

あれ?犬養毅って、条約の批准に反対してたよね?それなのに命を狙われるっておかしくない?

しかも統帥権の干犯を容認する発言もしているから、むしろ軍部から感謝されるべきでは?

と、疑問に思う人もいるかもしれないので補足しておきます。

暗殺を実行した人々は、政府の誰々が悪い・・・云々ではなくて、統帥権を犯す政府そのものを悪だと考えていました。

なので、「条約を批准した政府が悪い」→「現政府の首相を暗殺する」という動機で犬養毅は襲われたのです。

犬養毅は、政争の具として統帥権干犯問題を利用したんだけど、自らが政権を手に入れると、その統帥権干犯問題のせいで自らの命を奪われるという、なんとも皮肉な結果になったんだ・・・。

こんな感じで、犬養毅・鳩山一郎らが統帥権を拡大解釈したのをきっかけに、陸軍・海軍もそれを利用するになり、次第に政府の意向に従わずに独自の行動を採るようになっていきます。

その結果が、

浜口首相の暗殺未遂事件

満州事変を起こした関東軍の暴走

犬養毅の暗殺事件(五・一五事件)

という大事件となって表面化し、日本の政治に大きな影響を与えるようになっていったのです。

犬養毅が亡くなってからは、政党内閣が結成されることはなく、民政党と立憲政友会が内閣を担う憲政の常道は終わりを迎えました。

その代わりとして、内閣の各大臣の人選には陸軍・海軍の意向が強く反映されるようになり、陸軍・海軍は、政治への影響力をますます強めていきました。

1932年以降も陸海軍の暴走は続きます。1936年には二・二六事件が起こり、陸軍の過激派によって政府の要職が次々と暗殺されました。

その後も陸軍・海軍は政治での発言力を強めると、日本は本格的な戦争へと突入していきます。1939年には日中戦争、1941年には太平洋戦争と国力を超える規模の戦争を繰り広げ、1945年の敗戦へと至ることになります。

こうした陸軍・海軍による政治介入のきっかけを作ったのが、1930年に起こった統帥権の干犯をめぐる議論だったのです。

第二次世界大戦による敗戦で日本がGHQの支配下に置かれると、GHQは過去に統帥権の干犯を認める発言をしていた鳩山一郎を危険人物と判断し、公職追放の処分を下しています。

これは、アメリカが「統帥権の干犯が陸海軍の暴走を招いて、それが戦争の原因となった」と考えていたことを意味しています。

コメント

めっちゃわかりやすい