今回は、996年に藤原伊周が起こした女性スキャンダル(長徳の変)について、わかりやすく丁寧に解説していくね。

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

摂関政治の時代

藤原伊周は974年生まれで、当時はちょうど摂関政治の時代でした。

藤原氏は摂関家の座をめぐって同族内で激しい政治争いをしていて、伊周もその有力候補の1人でした。

・・・ところが、伊周は女性スキャンダルを起こしてしまい、権力争いから脱落してしまうことになります。

事件の詳細はこれから紹介しますが、女性スキャンダルそのものはなんともお粗末な事件でした。

ただ、伊周が失脚した結果、ライバルだった藤原道長が権力を手に入れたため、道長が台頭するきっかけとなった事件として、歴史上では「長徳の変」なんていうカッコいい名前が付いています。

藤原道長VS藤原伊周

女性スキャンダルの話に入る前に、藤原伊周が置かれていた当時の状況を、おさらいしておきましょう。

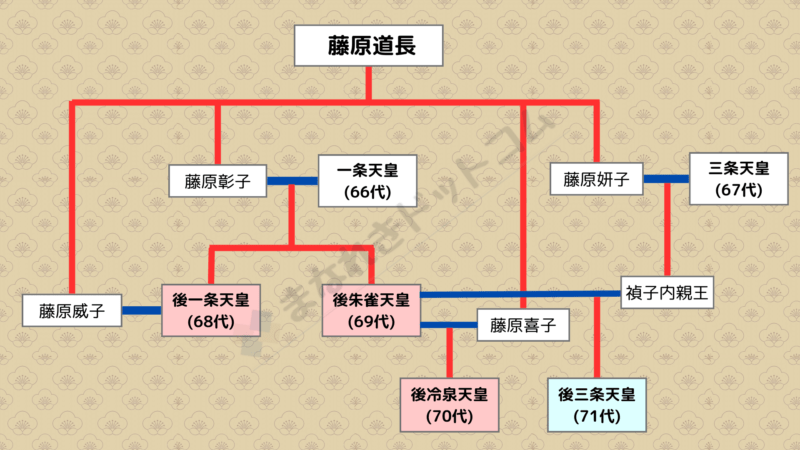

摂関政治というのは、天皇の外祖父(母方のおじいちゃん)という立場を利用して、天皇とプライベートでも深い関係を築き、その関係性を利用して摂政・関白となり、政治を支配する体制のことを言います。

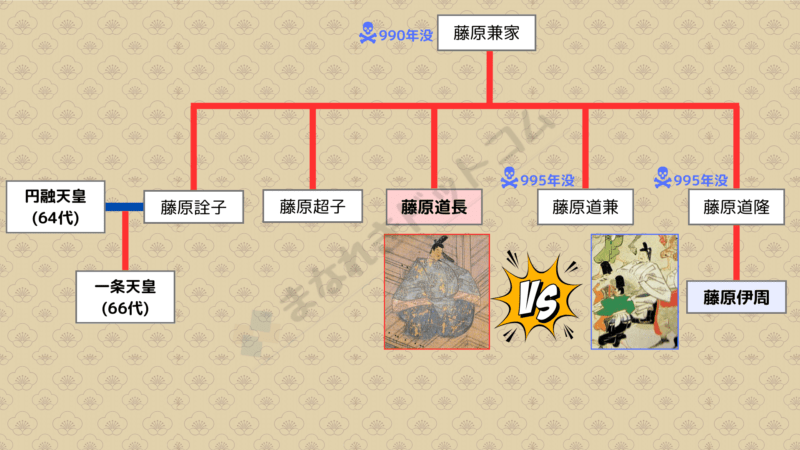

986年、天皇の外祖父となり、摂関の地位を手に入れた男がいました。

それが藤原兼家という男です。藤原道長のお父さんで、伊周から見ればおじいちゃんにあたります。

990年に兼家が亡くなると、長男の道隆が摂政の座を受け継ぎますが、その道隆も995年に亡くなり、さらに道隆の跡を継いだ三男の道兼も同じ995年に亡くなってしまいました。

道兼が亡くなった後、その後継者として2人の名前が挙がります。

それが、

兼家の息子、藤原道長

兼家の孫、藤原伊周

です。

道長は姉の藤原詮子が一条天皇の母親だったコネを使って一条天皇に近づき、

一方の伊周は、妹の藤原定子が一条天皇の妃だったことを利用して一条天皇に接近しました。

この一条天皇へのアピール合戦は、道長の有利に進みます。

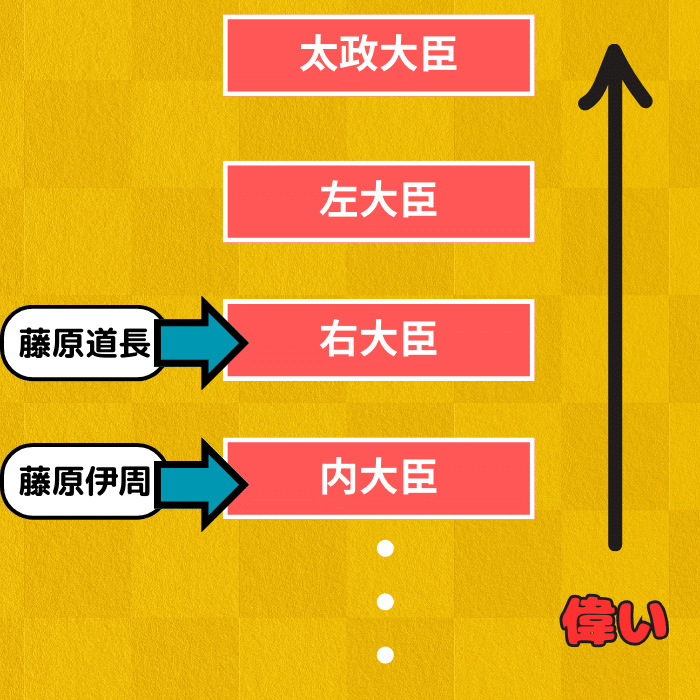

995年5月、藤原道長が右大臣まで出世して、内大臣の伊周を抜きました。

伊周は、この道長の出世に納得がいかず、荒れに荒れました。

なぜ俺じゃなくて道長のクソ野郎が選ばれるんだ!

俺は関白だった隆家の息子なんだぞ!!

道長も伊周もイケイケな人物だったため、両者は激しく火花を散らすことになります。

7月には道長と口論となり、その数日後には部下同士が乱闘騒ぎを起こして血が流れる事件にまで発展しています。

そんなイライラ絶頂期の伊周は996年、とんでもない事件を起こします。

その事件というのが、今回紹介する女性スキャンダル事件、長徳の変でした。

藤原伊周の女遊び

少しだけ平安時代の偉い人たちのデート事情について説明しておきます。

当時の女性たちは、男性に顔を見られることを極端に恥ずかしがり、日中から彼氏や旦那とデート・・・ということは基本的にありませんでした。

そのためデートは夜中に限られ、しかも男が好きな女性の家に入り込んでこっそり男女の営みを行う・・・というのが当たり前の時代でした。

女性は基本的に実家に住んでいたから、女性の両親たちは男が娘のところに来た形跡があるかどうかを確認して、娘の様子を見守りました。

イケメンエリートがやってきたら、両親は喜ぶし、男がやってくる気配が全くなければ、親たちは娘の嫁ぎ先を心配したのでした。

※当時のこうした交際スタイルのことを妻問婚と言います。詳細は別の記事でまとめているのであわせて読んでみてください。

藤原伊周もその例にもれず、意中の女性の家に夜な夜な通っていました。

ある日、伊周の耳にこんな噂が入り込んできます。に通っている女がいました。

ねぇねぇ、花山法皇が○○(伊周が通っているのと同じ家)に出入りしていて女遊びをしているらしいわ。

出家した身分なのに女遊びなんて貞操観念ガバガバよね!

花山法皇は、伊周の通う家の別の女の家に通っていたのです。しかし、伊周は花山法皇が自分の意中の女の下へ通っているのだと勘違いし、これに大激怒。

はっ?

もしかして俺の女のところに通ってるわけじゃねーよな?

もし俺の女に手を出してるようなら、たとえ花山法皇であっても絶対に許さんぞ!!

伊周は、弟の藤原隆家という人物に相談します。

なぁ、隆家。

花山法皇が俺の女に手を出してるかもしれないんだけど、どうしたらいいかな・・・?

うーん・・・、ひとまず花山法皇をボコしとけばよくね?

という話になり、女遊びに向かう花山法皇御一行を襲撃することにしました。

996年2月のある日、夜な夜な女遊びに向かう花山法皇御一行に対して、待ち伏せていた藤原隆家が弓矢を放ちます。

威嚇のつもりで放ったであろう弓矢は、花山法皇の袖を射抜き、少し場所がズレてれば法皇殺人事件にも発展しかねない大事件となりました。

・・・しかし、そんな大事件にもかかわらず、当初、事件の話は揉み消されました。

というのも、事件が明るみになれば、花山法皇が出家してる身なのに女遊びに耽っているという事実が終日の元に晒されてしまうからです。

一応、花山法皇を少しだけフォローしておくと、花山法皇は出家したくてしたわけではありませんでした。

先ほど登場した藤原兼家(道長のお父さん)に嵌められてやむなく強制出家させられた・・・という経緯(※)があります。(だからと言って出家した者が女遊びをしていいわけではありませんが!)

※自分の孫を天皇即位させたい兼家にとって花山天皇は邪魔な存在だったのです。

こうして事件はうやむやのまま終わるはずでしたが、そうはなりませんでした。

なぜなら、藤原道長が伊周を失脚させようと意図的に事件を炎上させたからです。

そんな簡単に火消しなんかさせるかよ!もっと炎上させて、伊周のこと追い込んでやんよ!!

事件が広く知れ渡ると、一条天皇も何もしないわけにはいかなくなり、伊周は降格人事(左遷)を言い渡され、太宰府へ飛ばされることになりました。

※共犯の隆家も、出雲国へ左遷となりました。

藤原定子の悲痛な運命

伊周の失脚は、伊周の姉で一条天皇の妃だった藤原定子にも暗い影を落とします。

左遷を言い渡された伊周・隆家が、これを拒絶し、定子の下に逃げ込んできたのです。

いやだ!!太宰府になんか行きたくない!!

心優しかった定子は、逃げ込んできた伊周・隆家を匿いました。

結局、伊周・隆家は検非違使(今でいう警察)に捕らえられ、それぞれ太宰府・出雲への左遷が決まりました。

さらに、伊周・隆家を匿った定子も、自ら出家して尼となり、一条天皇の妃の座から降りることとなりました。

こうして伊周のみならず、伊周の周辺の人たちも没落していき、藤原道長の勝利が確定したのです。

長徳の変の後

いろいろあって、最終的には伊周・隆家の左遷は一年ほどで解かれ、藤原定子も一条天皇の強い希望により妃の座に舞い戻ってきました。

・・・が、女性スキャンダルによって伊周とその関係者は完全に信用を失ってしまい、もはや朝廷で影響力を持つことはなく、再び道長のライバルとなることはありませんでした。

長徳の変の後、敵がいなくなった藤原道長は、権力者の頂点に立つため動きを始めます。

999年、天皇の外祖父となるため娘の藤原彰子を一条天皇に嫁がせ、

1008年には彰子が敦成親王を産んで

1016年には、敦成親王が後一条天皇として即位しました。

道長は念願の天皇の外祖父となり、権力者の頂点まで登りつめ、その権勢を謳歌しました。

(おまけ)日本を救った藤原隆家

伊周の弟の隆家は、伊周と共に没落して朝廷では活躍の場はありませんでしたが、実はある事件で、歴史に名を残す大活躍をしていました。

・・・その事件というのが、1019年に起きた「刀伊の入寇」という事件です。

どんな事件かというと、簡単にいえば鎌倉時代に起きた元寇の平安時代バージョンです。大陸から大規模な海賊集団が九州北部を襲撃し、略奪の限りを尽くしていったのです。

この時、ちょうど太宰府の責任者だったのが藤原隆家でした。

隆家は眼病を患ってしまい、太宰府に名医がいると聞き、自ら太宰府への赴任を希望したのです。(左遷ではありません。)

隆家は貴族の身分でありながら、もともと荒くれ者で、武勇にも長けていたので、海賊が攻め込んでくると、九州の武士たちをまとめ上げて、海賊たちの侵攻を防ぐことに成功しました。

隆家は、海賊(刀伊)の侵略を防いで日本を救った英雄となり、歴史に名を残すことになりました。

コメント

大変勉強になります。

一部誤字ではないかと思いますので、コメントさせていただきました。

995年6月

藤原道長が出生⇒出世

だと思います。

この後も楽しみにしております。

ご指摘ありがとうございます。修正しました!

伊周と隆家の会話に出てくる「火山法皇」、正しくは「花山法皇」でしょう。