今回は、葛飾北斎や喜多川歌麿など、数々の天才絵師を世に送り出した江戸のメディア王、蔦屋重三郎について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

江戸のメディア王・蔦屋重三郎とは

蔦屋重三郎は、江戸時代中期に活躍した版元(出版プロデューサー)です。葛飾北斎、喜多川歌麿、東洲斎写楽など、後の歴史に名を残す多くの天才絵師たちの才能を見出し、浮世絵の全盛期を築き上げた人物として知られています。

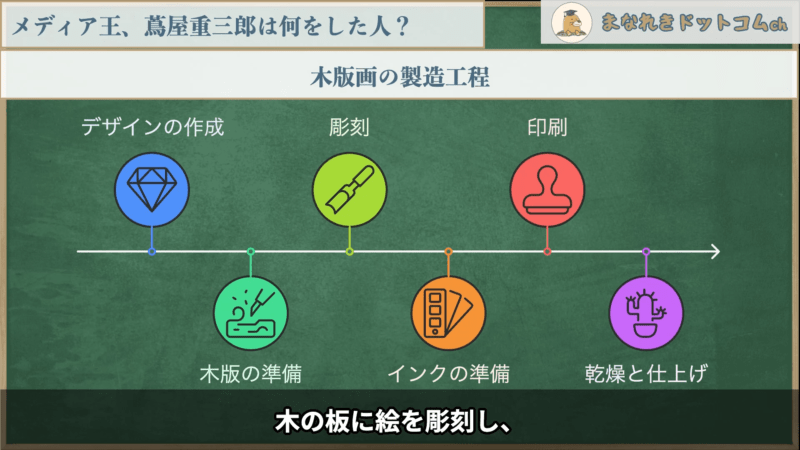

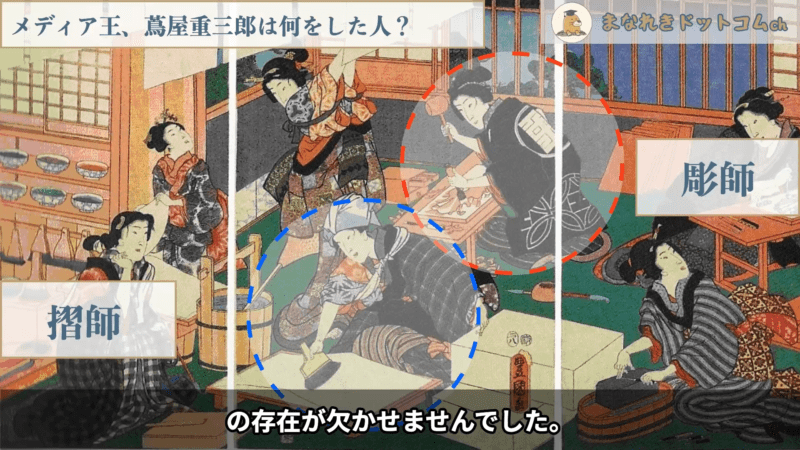

当時の浮世絵制作は、木版画によって行われていて、以下の3つの職人が必要でした。

蔦屋の仕事は、これら3つの職人を統括し、作品を企画・販売することでした。現代でいう出版社のような役割を果たしていたんですね。

今でこそ印刷機があるから簡単に大量印刷できるけど、当時は全部手作業!1枚の浮世絵を作るのも一苦労だったんだよ。

蔦屋重三郎の生い立ち

蔦屋は1750年、江戸・吉原に生まれました。幼くして引手茶屋「蔦屋」を営む喜多川家の養子となり、吉原で育ちます。

引手茶屋っていうのは、遊郭にある居酒屋・喫茶店のこと。

歓楽街の飲み屋ってイメージに近いよ!

20歳頃、蔦屋は引手茶屋の一角を間借りして小さな書店を始めました。当時、本の出版で最大手だった鱗形屋の書籍を販売したり、本の編集を手伝ったりして生計を立てていたのです。

蔦屋は、書店経営を通じて、人々が求めているニーズを読み取る才能を磨きます。

吉原に遊びにくる男性が求めていた本は、遊郭の遊びスポットや、遊女の評判がわかる本だったし、

遊女が求めていたのは、男性客とコミュニケーションを取るための教養や流行りがわかる本でした。

蔦屋重三郎の華々しいデビュー

1774年、24歳の蔦屋は自身初の著作「一目千本」を出版します。吉原の遊女たちを花に例えて評した本で、吉原の常連客や遊女たちの間で大ヒット。華々しい作家デビューを飾りました。

吉原生まれ、吉原育ちの蔦屋は、人々が何を求めているのかを熟知していたのです。

翌1775年、蔦屋に千載一遇のチャンスが訪れます。

当時、吉原の遊女やお店を紹介するガイドブック「吉原細見」という本の出版を独占していた老舗の鱗形屋が、盗作疑惑で処罰を受けて、吉原細見の出版ができなくなったことでした。

蔦屋重三郎「俺なら、鱗形屋よりも売れる吉原細見を作れる!」

鱗形屋が処罰を受けて吉原細見を出版できなくなると、蔦屋はこのチャンスを逃しませんでした。早速、新しい吉原細見の出版に名乗りを上げたのです。

蔦屋が出版した吉原細見は、遊郭や遊女の詳細な情報が載っており、誤りも少なく、

さらに、当時、話題の天才発明家だった平賀源内にガイドブックの序文を書いてもらったことが評判となり、

大ヒットを記録し、蔦屋の名は江戸中に轟くことになります。

こうして蔦屋は、華々しい作家デビューを果たしました。

耕書堂の開業と喜多川歌麿との出会い

吉原細見で成功を収めた蔦屋は1783年、一流の出版社が集まる日本橋に「耕書堂」を開業。

書籍だけでなく浮世絵の分野にも事業を拡大します。

この頃、蔦屋は若き日の喜多川歌麿と出会います。歌麿の才能を見抜いた蔦屋は、彼を専属絵師として迎え入れ、徹底的にプロデュース。二人は数々のヒット作を生み出していきました。

当時の人々は「吉原で遊んで破産する人は多いけど、吉原から出てきて大商人として成功する人はほとんどいない」と言って、蔦屋の成功を驚きの目で見ていたんだよ。

蔦屋重三郎が、プロデュースした文化人は、喜多川歌麿だけにとどまらず、

葛飾北斎、東洲斎写楽、山東京伝、十返舎一九など多岐に渡り、

その多くが巨匠として、後世に名を残すことにことになります。

寛政の改革と蔦屋への弾圧

順風満帆だった蔦屋の人生に、1787年、大きな転機が訪れます。

田沼意次が失脚し、新たに松平定信が老中となって寛政の改革を断行したのです。

田沼意次は、商業の活性化を重視し、自由な出版活動を認めていたのですが、

松平定信は、江戸の風紀の乱れを正そうと、出版する本に厳しい規制をかけたのです。

当時は天明の大飢饉で米が不足し、各地で百姓一揆や打ち壊しが起きていました。

そのため松平定信は、「贅沢な娯楽より、まずは質素倹約!」と考え、娯楽の象徴である浮世絵や小説に対して規制を強化したってわけなんだ。

1791年、ついに蔦屋に処罰の手が及びます。蔦屋が出版した山東京伝の3冊が取り締まりの対象となり、

- 山東京伝:手鎖50日の処罰

- 蔦屋:財産の半分を没収

という厳しい処分を受けることになりました。

しかし、こんな弾圧下でも蔦屋は諦めません。人々が喜ぶ作品作りを追求し続けたのです。

喜多川歌麿との挑戦

蔦屋と歌麿は、規制をかいくぐる新たな表現方法を模索します。そこで生まれたのが「美人大首絵」という手法でした。

これまで主流だった全身像ではなく、女性の上半身のみを描き、その代わりに顔の表情や髪などを繊細に描写することで、女性美を追求しようとしたのです。

この試みは大成功。歌麿は「美人画の第一人者」としての地位を確立し、特に「寛政三美人」は傑作として高く評価されています。

しかし、幕府の規制が年々強まる中、蔦屋と歌麿の作品に対する想いが次第に食い違うようになり、歌麿は蔦屋との契約を解除し、蔦屋の元を離れてしまうことになります。

東洲斎写楽との出会い

歌麿が独立した後、蔦屋は新たな才能として東洲斎写楽を見出します。そして、無名の写楽を一気に売り出すため、28枚もの役者絵を同時発売するという大胆な企画を実行したのです。

当時の出版は全部手作業。28枚同時発売なんて、失敗したら大変なリスクがあったんだよ。でも蔦屋は写楽の才能を信じて賭けに出たんだね!

当時は、女性美を追求するため、モデルの女性を美化することが一般的でしたが、写楽はあえてモデルを美化せず、その個性を活かしたまま、ありのままの姿を絵にしました。

斬新な絵を28枚同時に売り出すという、蔦屋の賭けは見事に成功。

今までにないスタイルを確立した写楽は、一躍時の人となりました。

・・・しかし、東洲斎写楽はわずか10ヶ月で、筆を置き、突如として姿を消してしまいました。その生涯はほとんどわかっておらず、謎に包まれた存在となっています。

わずか10ヶ月の活動で、教科書に載るほどの絵師として名を馳せた東洲斎写楽は、その謎の多さゆえに、今もなお多くの人を魅了しているよ

蔦屋重三郎の最期

1797年、蔦屋は病に倒れ、48歳の若さでこの世を去りました。死因は、当時江戸で流行していた脚気だったと言われています。

脚気の原因は、炭水化物(米)を食べすぎたことによる、糖尿病だったと言われています。

蔦屋重三郎の革新性

蔦屋重三郎の凄さは、歴史に名を残す大ヒット作を次々と打ち出したことだけではありません。

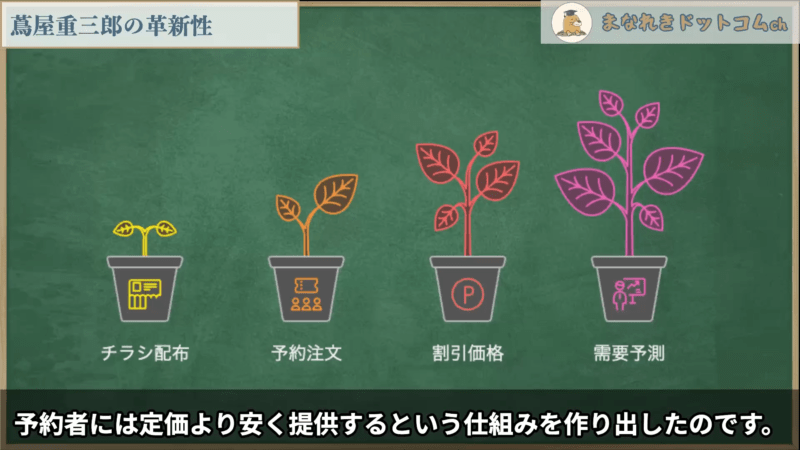

蔦屋は、今でいう予約販売の仕組みを考案しました。

事前にチラシを配布して予約を受け付け、予約者には定価より安く提供するという仕組みを作り出したのです。

これにより、制作部数の見込みが立てやすくなり、在庫リスクを抑えることができました。

また、作品のシリーズ化を積極的に行ったのも蔦屋だと言われています。

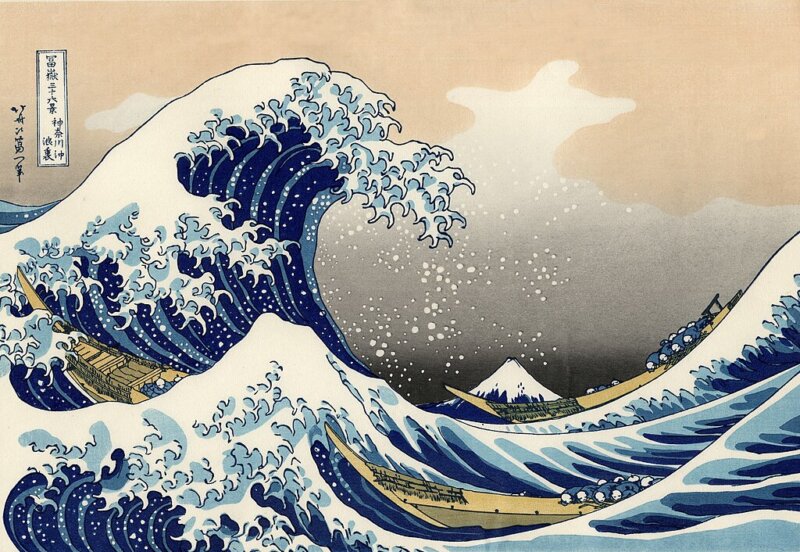

葛飾北斎の富嶽三十六景がその典型例です。

今でいうマンガの単行本みたいな仕組みを作り上げたのが蔦屋重三郎なんだ。

蔦屋は単に良い作品を創り上げるだけではなく、その作品を人々が買いたくなるようなマーケティングにも力を入れていたのです。

また、蔦屋は絵師の個性を大事にしており、葛飾北斎には風景画、喜多川歌麿には美人画、といった感じで、それぞれの絵師の得意分野を伸ばすことを忘れませんでした。

蔦屋は単なる版元じゃなかったんだね。今でいう「プロデューサー」「マーケター」「編集者」の先駆けとも言える存在だったんだよ。

蔦屋重三郎は、幕府の弾圧にも屈せず、常に新しい表現方法を追求し続けました。

喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎など、数々の天才絵師を世に送り出し、江戸文化の黄金期を築き上げた功績は、現代にも大きな示唆を与えてくれています。

今の時代にも通じる、蔦屋の革新的な精神。江戸のメディア王は、私たちに「チャレンジ精神」の大切さを教えてくれているのかもしれません。

コメント