今回は、645年に始まった大化の改新と、改革の方針を示した改新の詔についてわかりやすく丁寧に解説していくよ!

大化の改新とは

大化の改新は、645年の乙巳の変で蘇我氏が滅亡した後、孝徳天皇の下、中大兄皇子と中臣鎌足が中心となって進めた一連の政治改革のことを言います。

この改革により、それまでの豪族を中心とした政治から、天皇を中心とした中央集権的な政治体制へと日本は大きな変貌を遂げることになりました。

改革の背景 – なぜ改革が必要だったのか?

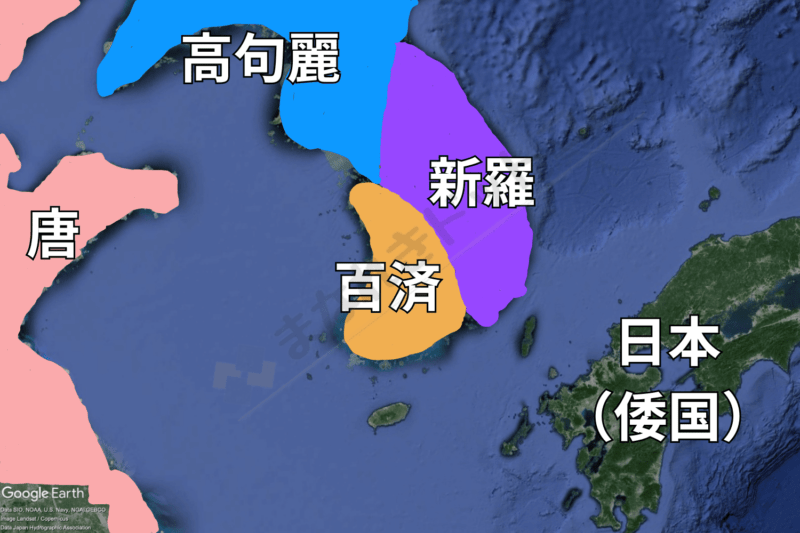

大化の改新が行われた7世紀、東アジアの国際情勢は大きく動いていました。

隋が中国を統一し、隋の後は唐が東アジアの覇者として君臨。さらに朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の三国が激しい戦いを繰り広げていました。

こうした国際情勢の中、日本は大きな岐路に立たされていました。

このまま豪族の連合体のような緩やかな統治体制を続けていては、強大な唐や朝鮮三国に太刀打ちできない・・・。

日本は、より強力な中央集権的な国家体制を築く必要に迫られたのです。

この時代、唐は律令という法典に基づいて国を治める「律令国家」として繁栄していたんだ。日本も東アジアの国々に負けないよう、唐のみたいな統一国家を目指そうと考えたんだね。

そんな中、日本の政治の実権を握っていたのが蘇我氏でした。蘇我氏は代々、大臣の地位を世襲し、6世紀後半から約半世紀にわたって政治を動かしてきました。

特に蘇我蝦夷とその子・入鹿の時代(おおむね630年以降)になると、蘇我氏の権力は絶頂に達します。

入鹿は皇極天皇(在位641年〜645年)の意向を無視して勝手に官位を与えたり、自分の墓を造営したりと、まるで自分が天皇であるかのような振る舞いをするようになりました。

このような蘇我氏の専横に危機感を抱いたのが、皇極天皇の皇子である中大兄皇子と、後の藤原氏の祖となる中臣鎌足でした。

乙巳の変 – 改革の始まり

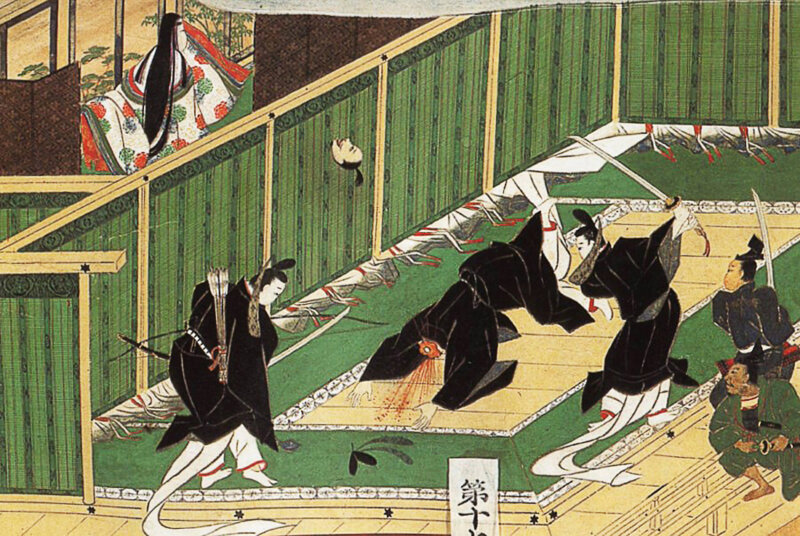

645年6月12日、飛鳥板蓋宮の宮殿で朝鮮からの使者を迎える儀式が行われていました。

その最中、中大兄皇子と中臣鎌足らは蘇我入鹿を暗殺。さらに翌日、入鹿の父である蘇我蝦夷も自らの邸宅で自害に追い込まれます。

この事件は、起こった年の干支にちなんで「乙巳の変」と呼びます。長く続いた蘇我氏の支配体制は、ここに終止符を打ったのです。

乙巳の変の後、皇極天皇は退位し、その弟である軽皇子が即位して孝徳天皇となりました。中大兄皇子は皇太子となり、中臣鎌足とともに新しい政治体制づくりに着手します。

改新の詔

翌646年1月、孝徳天皇は「改新の詔」を発布しました。これが大化の改新の本格的な始まりとなります。

詔というのは、天皇からの命令や発表のことを言います。今回の場合は「天皇からの発表」って意味だね。

短いので、改新の詔の内容(現代語訳)を見てみましょう。

第1:天皇等が所有する子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。

天皇が所有する民を子代の民、土地を屯倉と言います。

さらに、各地の豪族が所有する民を部曲の民、土地を田荘と言います。

※条文に登場する臣・連・伴造・国造・村首というのは、氏姓制度に基づいて各豪族に与えられた姓です。

これら私的に所有する民・土地をすべて廃止する・・・というのが第一条です。

これは、私有を否定することで「すべての民・土地は当然に天皇のものである」という公地公民制を目指すことを意味していました。

第2:初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。

京師とは、都のこと。

都を新たに定めて、さらには地方の統治をしっかり行うため、地方の行政組織をちゃんと決める!っていうのが第2条の内容

第3:初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。

戸籍・計帳を策定して各地に住む人々の人数や年齢を把握し、それに応じた田地(班田)を民に与えようとしたのが第3条

第4:旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。

班田収授によって民に与えた班田から税を徴収する仕組みを作ろうとしたのが第4条です。

改新の詔に沿って新しく行われた孝徳天皇時代の一連の改革のことを大化の改新と言うんだよ。

ただし、改新の詔はどれも大改革ばかりで、これらの改革がすぐに実現したわけではありません。

大化の改新の内容

結論から言うと、大化の改新で実際に改革で来たことがわかっているのは、第2の行政組織の見直しだけでした。

孝徳天皇の時代、都を難波の長柄豊碕宮に遷都し、地方には行政単位となる評(今で言う市町村みたいなもの)を置きました。

※ただし、654年に孝徳天皇が亡くなると、都は再び飛鳥に戻されました。

残りの改革については、記録がなく詳細がわからなかったり、時代をもう少しだけ待つ必要がありました。

天智朝・天武朝での改革の進展

天智天皇の時代だった670年、ついに日本初の戸籍である庚午年籍が完成。

天武天皇の時代になると、部曲が廃止されて公地公民制に大きな進展があり、

そして701年に大宝律令が完成すると、

・班田収授法

・租・調・庸を基本とする新しい税システム

なども進み、改新の詔の内容は少しずつ実現していくことになります。

まとめ

大化の改新は、乙巳の変による蘇我氏打倒から始まり、改新の詔による様々な制度改革を経て、最終的に大宝律令の完成によって締めくくられる、長期にわたる国家改革でした。

東アジアの国際環境の変化に対応し、より強力な中央集権国家を目指して行われたこの改革は、日本が律令国家として歩み始める重要な転換点となりました。

改革の内容は必ずしも一度に実現したわけではなく、その後の天智・天武朝を通じて徐々に整備されていきました。しかし、この改革によって示された方向性は、その後の日本の国家体制の基本となっていったのです。

大化の改新は、日本が本格的な統一国家を目指す第一歩だったと言えるね。

改革そのものは時間をかけて徐々に進められたけど、この改革があったからこそ、後の律令国家としての日本が形作られていったんだよ。

人々の暮らしも大きく変わることになりました。土地は朝廷から班給され、租税を納める代わりに、普段は自分の土地のように耕作できるようになりました。また、戸籍の整備により、人々は公民として朝廷の支配下に置かれることになりました。

このように大化の改新は、古代日本の政治体制を大きく変えただけでなく、人々の暮らしにも大きな影響を与えた歴史的な改革だったのです。

コメント