今回は、1637年に起きた島原の乱について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!

島原の乱とは

島原の乱とは、九州の島原・天草地域で重税やキリスト教弾圧に反発した人々が、起こした一揆のことを言います。1637年に起こりました。

当時は各地で一揆が起きていて、一揆が起こったのは島原の乱だけではありません、

それなのになぜ島原の乱だけが教科書に取り上げられているかというと、その規模が当時としては最大規模であり、その後の幕政に与えた影響もとても大きかったからです。

島原の乱が鎮圧された後、幕府は再発を防ぐため、キリスト教弾圧・鎖国強化などの政策を行うようになります。

島原の乱は乱自体も大規模なものだったし、その後の幕府の宗教・外交政策に大きな影響をあたえたという点で重要な事件であり、日本史を学ぶ上でも重要ワードの1つになっているよ。

島原の乱が起きた時代背景

島原の乱が起きた理由は大きく2つあります。

キリスト教弾圧

農民への過酷な重税

です。

それぞれについて、詳しくお話ししていきます!

キリスト教弾圧

九州は、戦国時代から南蛮貿易の拠点としてポルトガルやスペインの船が往来していたため、他よりもキリスト教がより広く布教した地域でした。

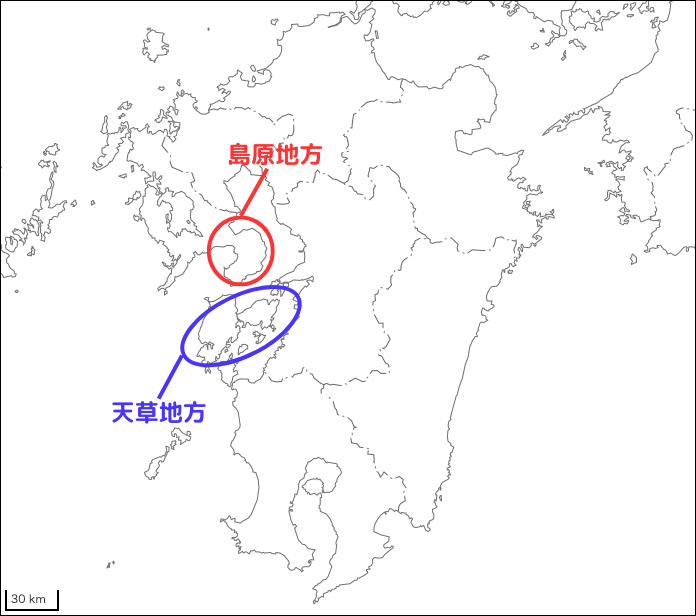

戦国時代、島原地方の大名だった小西行長、天草地方の大名だった有馬晴信が、いずれもキリシタン大名だったこともあり、島原・天草は特に多くのキリスト教徒がいる地域でした。

※キリシタン大名:その名のとおりキリスト教を信仰している大名のこと。

・・・ところが、豊臣秀吉が天下を取ってからは、キリスト教は弾圧を受けるようになります。

豊臣秀吉は、キリスト教徒がスペイン・ポルトガルと協力して反乱を起こすことを強く恐れたんだ。

キリスト教弾圧は江戸幕府が開かれて徳川の時代になった後も続きます。

1612年には禁教令が出され、公にキリスト教を信仰することは困難となっていきました。

※迫害を受けてもなお隠れてキリスト教を信仰しようとする信徒は、隠れキリシタンと呼ばれました。

小西行長・有馬晴信が亡くなった後、島原・天草地方でも、それぞれキリスト教を信仰していない大名(島原地方は松倉氏、天草地方は寺沢氏)が置かれ、キリスト教の弾圧が本格化していきます。

島原・天草地方では、それまでキリスト教徒が多くいた反動で、過激なキリスト教弾圧が行われていました。

島原では改宗を拒むものを雲仙岳の火口に投げ込んだと言われ、

天草でも、信者を火炙りにしたり海へ投げ込んだりした・・・と言われています。

過酷な重税

島原・天草地方ではキリスト教弾圧に加え、過酷な重税も農民たちを苦しめました。

島原では藩主の松倉氏が、藩の経済力に見合わない巨大なお城を築いたり、幕府から「江戸城改修のために人手を送ってくれ!」と命令された際に、自分の評価を上げるため必要以上の人員を送り込むなど、農民たちに重い負担を強いました。

一方の天草でも、農民たち税負担の基準となる石高がかなり高めに設定されていて、農民たちは重税に苦しめられていました。

石高というのは、全国の各地域の稲の収穫量を数値化したものを言います。

石高は各地域の豊かさをあらわす指標とされ、各地方に課せられる税金や軍役は石高に応じて決まりました。(石高が大きいほど豊かな地域とみなされ、負担も大きくなるってこと)

石高は、実際の田畑を調査(検地)した上で、各地の実態に合わせて設定されました。

・・・が、幕府が多くの軍役を課したいため実態よりも高い石高が設定される場合もありました。

天草はその典型例だったと言われています。

特に江戸時代の初期は、関ヶ原の戦いが終わったばかりで政局が不安定だったから、反乱に備えて軍備を手厚くしておく必要があったんだ。

おまけに、重税を支払えない農民たちには拷問じみた刑罰まで行われました。

農民を水牢に閉じ込めて水責めにしたり、手を縛って蓑を着せ、これに火をつけて火炙りにしたりしました・・・。

※蓑を被せた火炙り拷問は、そのもがき苦しむ様子が踊っているようだったので「蓑踊り」と呼ばれるようになりました。

キリスト教弾圧&重税だけではなく、1634年、追い討ちをかけるかのように大飢饉が起こります。

飢饉は一年では終わらず、島原の乱が起きた1637年まで続きました。

餓死する者が後を絶たず死の淵に追い込まれた農民たちは、生き残りをかけて一揆を結成し、ついに反乱の狼煙が上がることになります。

天草四郎

一揆の総大将となったのは天草四郎(本名:益田時貞)という青年でした。

天草四郎は、イケメン&頭脳明晰で、カリスマ性(人を惹きつける魅力)も持ち合わせたキリシタンたちの間で大人気の人物でした。

大人気の天草四郎が総大将になってくれれば、一揆の結束も強固なものになるに違いない!

農民たちは、基本的に小さな村の中で生活していて、村の外の人たちと交流する機会は多くありませんでした。

一揆はそんな村々の人たちが集まって結成されたものなので、皆の心を1つにするには、天草四郎のようなカリスマを兼ね備えた人物が必要不可欠だったのです。

島原の乱が起こる直前の1637年秋ころ、島原・天草地方では、こんな噂が広がります。

昔に、ママコスって神父さんがね、こんなことを言っていたわ。

『今から25年後、東西の雲が赤く焼け、国中が鳴動するとき、16歳の神童が現れて、人々を救うであろう』

1637年はママコスの言う25年目で、天草四郎様もちょうど16歳で神童として羨望を浴びているし、世の中も最近の大飢饉でおかしくなってるわよね。

・・・もしかして、天草四郎様って予言の子で、人々を救うため、私たちも四郎様のために立ち上がるべきじゃないのかしら。

この噂が本当かどうかはわかりません。もしかすると、一揆の人たちが意図的に広めた噂かもしれません。

・・・しかし、飢餓と圧政に苦しむ農民たちにとって、噂が真実かどうかはどうでも良い話。救いの希望が少しでもあるのなら、その噂を信じるしかありません。

他にも天草四郎には様々な伝説が残されていて、苦しむキリシタンの人びとにとって天草四郎は唯一の希望となっていきました。

重税に苦しむ人々が各地で一揆を起こすことは島原・天草以外の場所でも多くありましたが、それらはいずれも小規模なものでした。

・・・と言うのも、農民たちは基本的に小さな村の中で暮らしているため、広範囲の村々が一致団結することはとても困難だったからです。

しかし、島原・天草の一揆は、キリスト教と天草四郎を求心力として多くの人々が一致団結したため、当時としては最大規模の一揆にまで発展することになりました。

島原の乱

1637年10月、島原でキリシタンたちがキリスト教の取り締まりにやってきた役人を殺害する事件が起こります。

この事件を皮切りに、島原の一揆軍が挙兵。さらに数日後、これに呼応する形で天草の一揆軍も挙兵します。こうして島原の乱が起こりました。

一揆のメンバーには、キリシタンが多くいたのはもちろんですが、過去にキリシタン大名の小西・有馬氏に仕えていた元家臣たちの姿も多くありました。

元家臣たちの中には、新しい主君を見つけ再就職に成功する者もいましたが、一方で再就職に失敗し、百姓になったり各地を浮浪する者も多くいました。

こうした主君のいない武士たちのことを牢人と言い、多くの牢人が島原の乱に参加していました。

島原の乱が大規模なものになった一因として、戦闘のプロフェッショナルだった武士たちが多く参戦していたことも挙げられるよ。

序盤は一揆軍の快進撃が続き、一揆軍は幕府軍の拠点城である島原城・冨岡城にまで迫りました。

・・・が、快進撃はここまで。

島原城・冨岡城の攻略に苦戦している間に、幕府の援軍が続々と島原・天草にやってきたため、一揆軍は一転して不利な立場に立たされます。

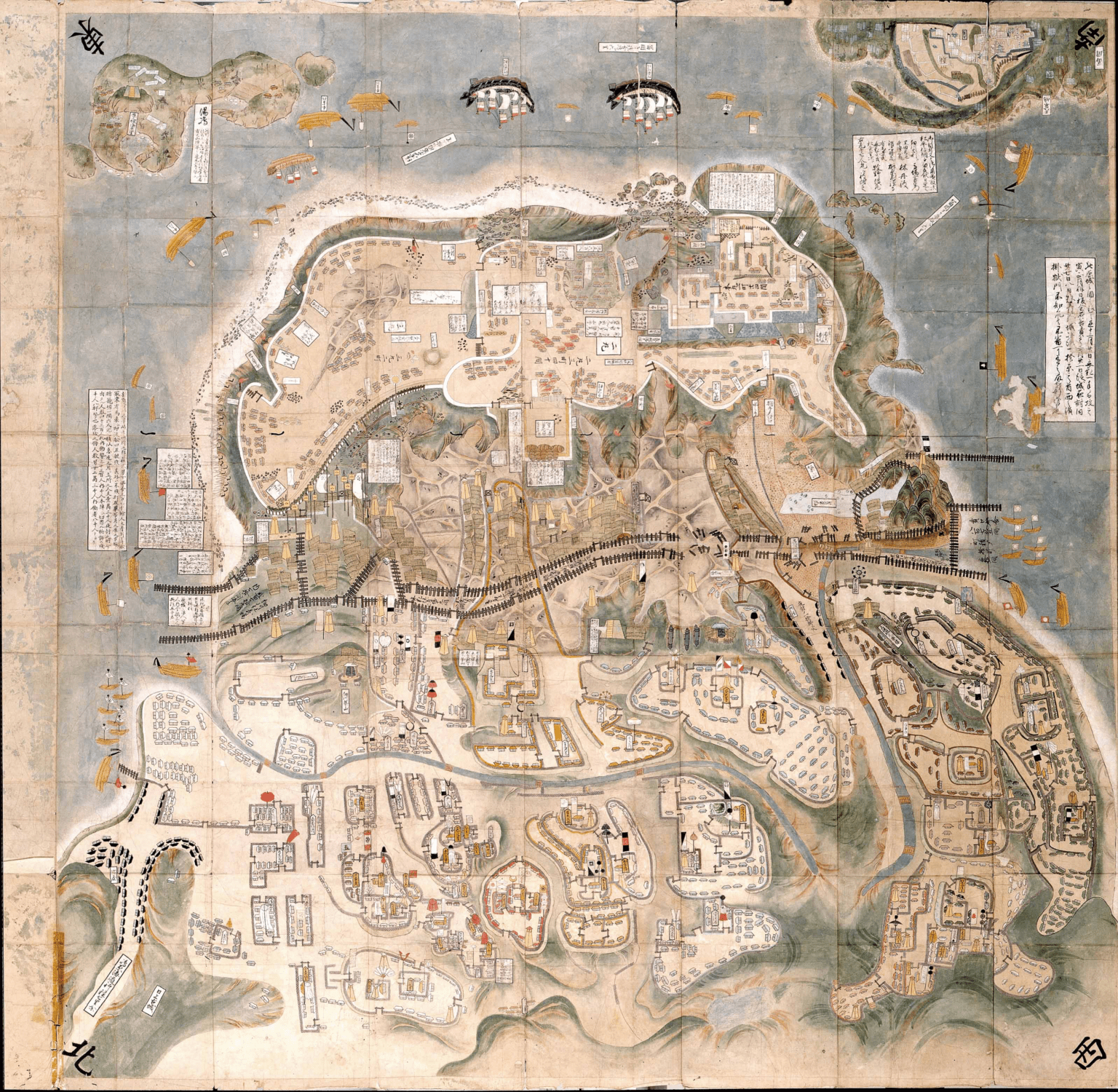

劣勢となった一揆軍は、11月下旬、体制を立て直すため島原にある原城という城に撤退し、籠城戦で幕府に対抗を続けます。

天草の一揆軍は海を渡って、原城で島原の一揆軍と合流したんだ。

この時の一揆軍の軍勢は約370,000と言われています。

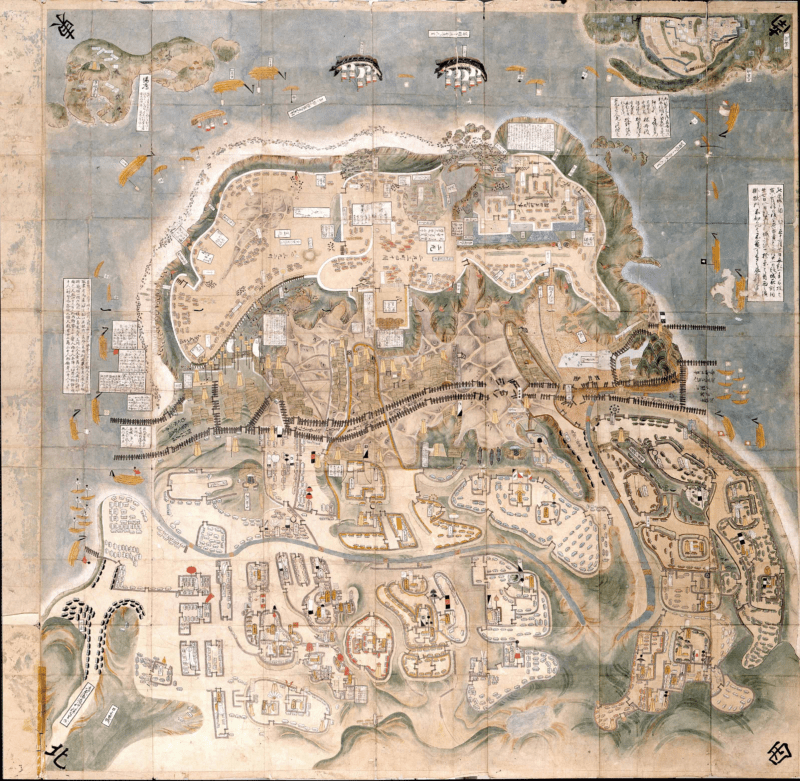

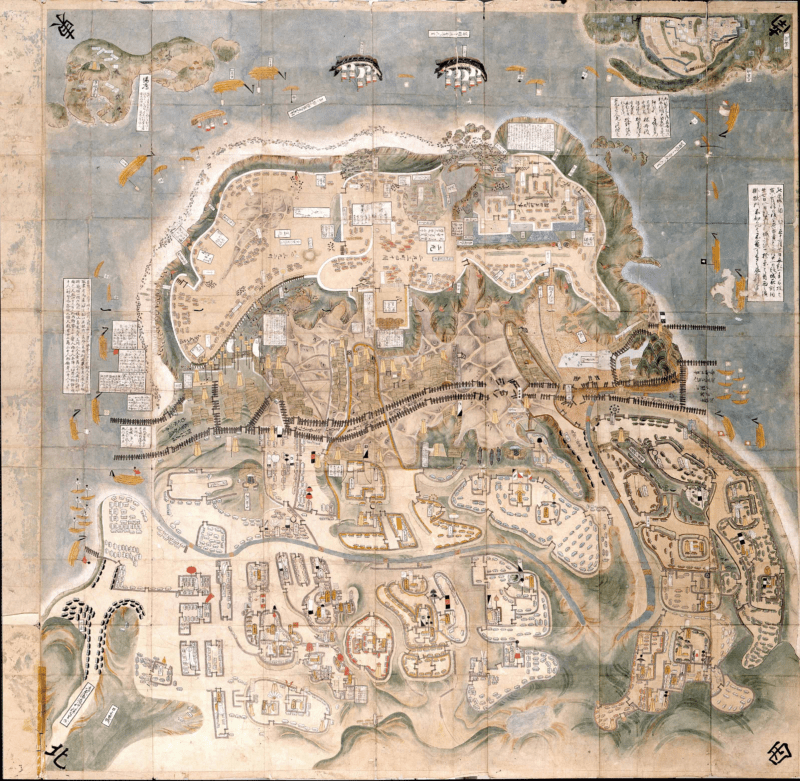

下地図の赤色が原城、紫色が島原城、青色が冨岡城です。

幕府軍は籠城する一揆軍に対して兵糧攻めを展開。

その後は一進一退の攻防が続きます・・・が、一揆軍の抵抗は長くは続きません。

というのも、だんだん原城の食糧・武器が底をつき始めてきたからです。

1638年2月、原城が限界に近いことを察した幕府軍は、兵糧攻めを解いて、原城への総攻撃を仕掛けました。

限界を迎えていた原城はついに陥落し、島原の乱は鎮圧されることになります。

原城に篭っていた人々は皆殺しにされ、女・子供・老人であっても容赦無く命を奪われた・・・と言われています。

原城は、一方が海に面しており、上の絵でも幕府軍は原城包囲のため船を用いています。

上の絵を見ると、上部に大きな船が2隻あることがわかります。

・・・実は、この2隻の船、オランダの船でした。

幕府軍は、島原の乱鎮圧のためオランダに援軍を求め、オランダがこれに応じたのです。

日本国内の話なのに、なぜオランダが突然でてくるのかしら?

島原で反乱を起こしたキリシタンは、スペイン・ポルトガルが布教したカトリック教徒だったんだけど、オランダは日本との貿易をめぐってそのポルトガルと争っていたんだ。

おまけに、オランダは同じキリスト教でもプロテスタントを信仰する国で、宗教面からもポルトガルと対立していたから、島原・天草のカトリック教徒を一掃することはオランダにとってもメリットのある話だったんだ。

ただ、オランダに参戦を呼びかけたのはあくまで現地の幕府軍の判断であって、幕府内には「反乱の鎮圧に外国の力を借りるとは何事だ!!」と批判の声も多く、オランダの参戦はすぐに取りやめとなりました。

島原の乱が終わると、島原・天草の大名だった松倉氏・寺沢氏は、その責任を負わされて処罰を受けました。

特に蓑踊りなどの残虐行為を続けた松倉氏への処罰は重く、松倉氏は斬首刑となりました。

※江戸時代に大名が斬首刑とされたのは実は松倉氏だけです。それほどまでに松倉氏の圧政は酷いものだったのでしょう・・・。

また、島原の乱は規模が大きかったため、一揆勢を壊滅させた後、島原・天草の人口は激減してしまい、移民政策によって人口を補填しなければならないほど、悲惨な状況となってしまいました。

ただ、それでもキリシタンが完全にいなくなったわけではなく、島原・天草では隠れキリシタンが細々とキリスト教を信仰し続けました。

島原の乱の影響

大規模な一揆となった島原の乱は、その後の幕政にも大きな影響を与えました。

キリスト教が人々を一致団結させる求心力になったせいで島原の乱は大規模な反乱になった・・・と考えた江戸幕府は、これまで以上に厳しいキリスト教弾圧を行い、キリスト教の根絶を目指すようになります。

キリスト教根絶のため、幕府が採った政策は大きく2つありました。

禁教政策の強化

海外渡航・貿易の制限強化

それぞれ簡単に解説していきます。

禁教政策の強化

1つは禁教政策の強化です。

具体的には大きく3つの政策が行われました。

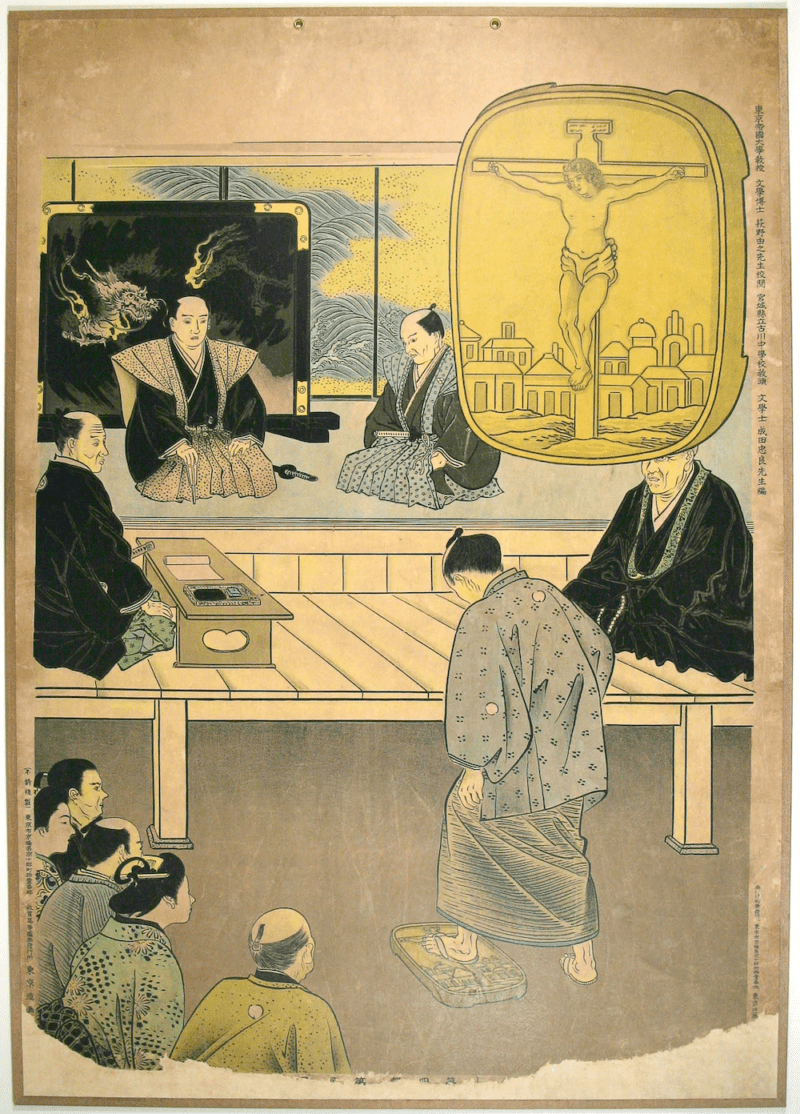

絵踏の強化

絵踏とは、キリスト教徒に対してキリストやマリアの絵を踏ませること。

もし絵を踏むことができなければキリスト教徒とみなされました。要するにキリスト教信仰チェッカーですね。

絵踏は以前から九州北部などで実施されていましたが、幕府はこの絵踏を強化し、キリスト教徒の炙り出しを行いました。

寺請制度の創設

寺請制度っていうのは、民衆一人一人が決められた寺院に仏教徒であることを登録することが義務化され、お寺が「登録された人たちはキリスト教徒じゃないよ!」ってことを証明する制度のこと。

※自分が登録されている寺院のことを檀家と言います。

もしキリスト教徒だと疑われても、檀家となっている寺院がその疑いを晴らしてくれるわけです。

宗門改めの実施

宗門改めとは、民衆一人一人が信仰している宗教・宗派を調査することを言います。

調査結果はリスト化されて、キリスト教徒がいないか徹底的な洗い出しが行われました。

海外渡航・貿易の制限強化

1639年、幕府はポルトガル船の来航を禁止。幕府が交易を認めたヨーロッパの国はオランダのみとなりました。

日本で広まったキリスト教はカトリックであり、スペイン・ポルトガルから伝わったものでした。

江戸幕府は1624年にすでにスペイン船の来航を禁止していたので、あとはポルトガル船の来航を禁止にしてしまえば、カトリックの新たな布教を防げる・・・と考えたわけです。

ただ、キリスト教を日本に持ち込みたくない一方で、江戸幕府は貿易による利益も得たいと考えていました。

そこで、プロテスタントを信仰し日本にキリスト教を広めなさそうなオランダをヨーロッパで唯一の貿易相手として認めることにしたのです。

ただ、そのオランダとの貿易も、もともと平戸・長崎で貿易が認められていたものが1941年には長崎のみとなり、しかも、オランダ人は長崎の出島にしか滞在できなくなるなど、貿易に厳しい制約が設けられました。

コメント