今回は、弥生時代のお話で登場する『漢書』地理志についてわかりやすく丁寧に解説していくよ。

youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎

そもそも『漢書』地理志ってなに?

漢書は、中国の歴史について書かれた歴史書です。

1世紀に書かれたもので、内容は中国の前漢時代の話が中心になっています。年代で言うと、だいたい紀元前100年〜紀元20年ぐらいの内容が、漢書にまとめられています。

漢書は何巻もの巻に分かれていて、地理志という巻の中に、日本について書かれている部分があります。

実は、『漢書』地理志にわざわざカッコが付いているのは、漢書地理志っていう本じゃなくて「漢書のうち地理志っていう巻のことだよ!」ってことを表現するためなんだ。

紀元前1世紀(紀元前100年〜紀元前1年)の日本は、年代で言うと弥生時代。当時の日本にはまだ文字がありませんでした。なので、当時の日本の様子を知るには石器・土器・お墓などの遺物や遺跡に頼るほかありません。

ところが、お隣の中国ではすでに文字が使われており、漢書という立派な歴史書が書かれるほど文明が発展していました。

そして、『漢書』地理志に日本についての記述があったおかげで、日本国内では絶対に手に入らない「文字による弥生時代の日本の情報」を手に入れることができるようになったのです。

弥生時代の日本について文字で書かれている主要な史書は以下の3点で、『漢書』地理志はその中でも最も古い史書になります。

『漢書』地理志は、弥生時代の日本の様子を文字で伝えてくれる貴重な情報源なんだね。

『漢書』地理志がどんな本なのかわかったと思うので、次はその内容について紹介していきます。

『漢書』地理志に書かれている日本の様子

早速本題に入ります。

『漢書』地理志には、紀元前1世紀頃の日本についてこんなことが書かれています。

それ楽浪海中に倭人あり、分かれて百余国と為る。歳時をもって来り献見すという。

現代語訳すると「楽浪郡の海の向こうには倭人がいて、倭人の国は100個ぐらいの小国に分かれている。彼らは貢物を持って定期的に楽浪郡にやってきた。」という感じです。

こんな短い文章ですが、日本の様子について以下のことがわかります

1 日本は統一された国ではなく、小国が乱立している状況だった。

2 中国(前漢・後漢)では、日本人を倭人と呼んでいた。

3 倭人たちは、定期的に楽浪郡という場所に貢物を持って行き来していた。

弥生時代の日本には、集落の周りに堀や土塁をめぐらした環濠集落が多く存在していたことがわかっています。環濠集落の存在は、集落に住む人々が外敵から身を守る必要性に迫られていたことを意味しています。

弥生時代の日本が、集落同士の争いの時代だったとすれば、『漢書』地理志に書かれている「日本には小国が乱立していた」という状況とも一致してくるね!

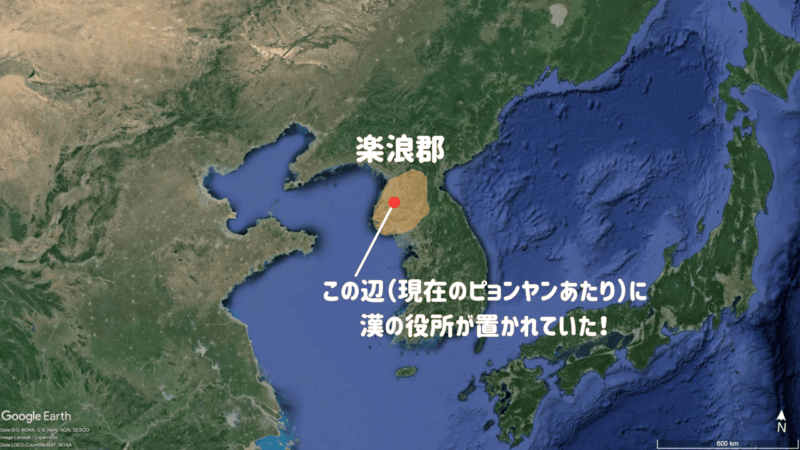

楽浪郡ってなに?

さて、先ほどの現代語訳には、1つだけよくわからない言葉があったと思います。それが「楽浪郡」という言葉です。

紀元前108年、中国(当時は前漢)は朝鮮半島北部を支配下に置きました。それと同時に前漢は、新しい支配地(朝鮮半島北部)を統治するため、朝鮮半島北部を4つのエリアに分けて統治を行うことにしました。その1つが楽浪郡です。

楽浪郡には、漢が朝鮮の動きを監視するための役所が設置されていて、倭国(日本)はその役所へ貢物を持ってうやってきた・・・ってことが『漢書』地理志に書かれているわけです。

『漢書』地理志の内容が理解できたのはいいとして、ここで1つの疑問が生まれます。

倭人は、なぜわざわざ海を渡って前漢までやってきたのかしら?

倭人たちがわざわざ航海の危険を冒してまで楽浪郡に向かった理由は明確にはわかっていませんが、おそらく次の2つの理由によるものだろうと言われています。

中国(漢)の後ろ盾を得て、倭国内の争いを有利にしようと考えた。

アジア大陸の最新の文化・技術を手に入れて、他国よりも有利な立場に立とうとした。

いずれの理由も、「倭国で起こっている小国同士の争いを勝ち残るため」という点で共通しています。

「海を渡って楽浪郡へ向かう」という文面だけだとわかりにくいですが、海を渡るという行為は、当時の人々にとっては難破や遭難のリスクを冒した命懸けの行為でした。

そのリスクを冒してもなお、倭人たちが楽浪郡へ定期的に貢物を送り続けたということは、漢との交流は争いを勝ち抜く上でとても大事な要素になっていた・・・ということです。

『漢書』地理志まとめ

以上、『漢書』地理志のお話でした。

日本に関する記録はわずか2文しかありませんが、こんな感じでいろんなことを読み解くことができます。

最後にこの記事をの内容をまとめておきます。

コメント